阿榮自從發現夏天也有可以滑雪的地方之後,每一兩個月就要去滑雪,這天一個落地不穩膝蓋扭了一下,阿榮確定自己當下沒有聽到「啪」的聲音,雖然感覺怪怪而且膝蓋腫腫的,但活動無礙,阿榮決定繼續行程。回到台灣後儘管可以生活工作,但羽球籃球等運動都沒辦法像以前活動自如,感覺膝蓋活動角度變小,而且膝蓋後側卡卡的,運動急停或轉換方向都有一種不穩定、煞不了車的感覺。阿榮覺得不太對,決定到復健科就診,醫師評估檢查後跟阿榮說,他的後十字韌帶撕裂了,但值得慶幸的是,初步評估應該不用開刀,保守治療就可以逐漸回歸喜歡的運動。

什麼是「後十字韌帶」?

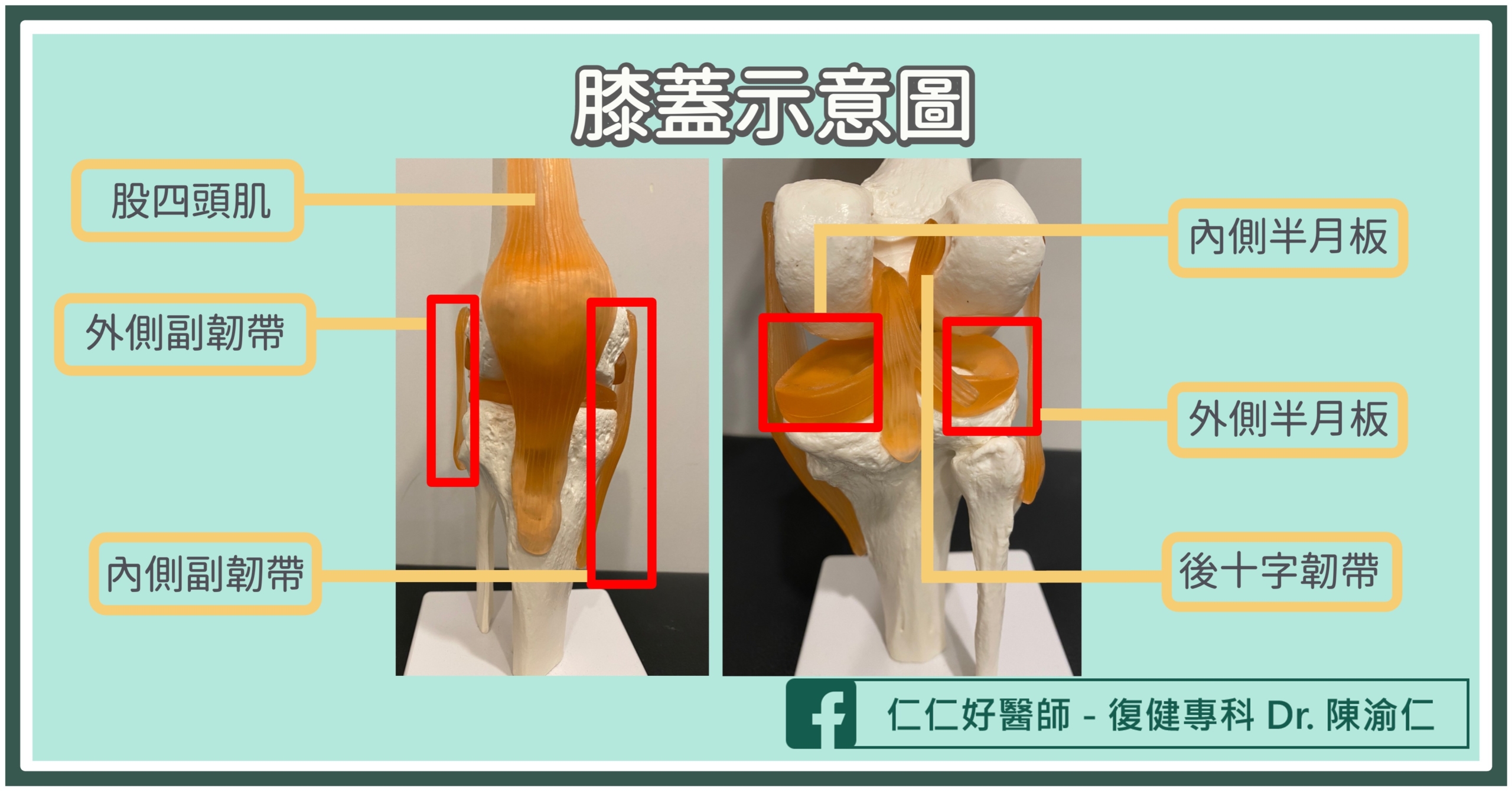

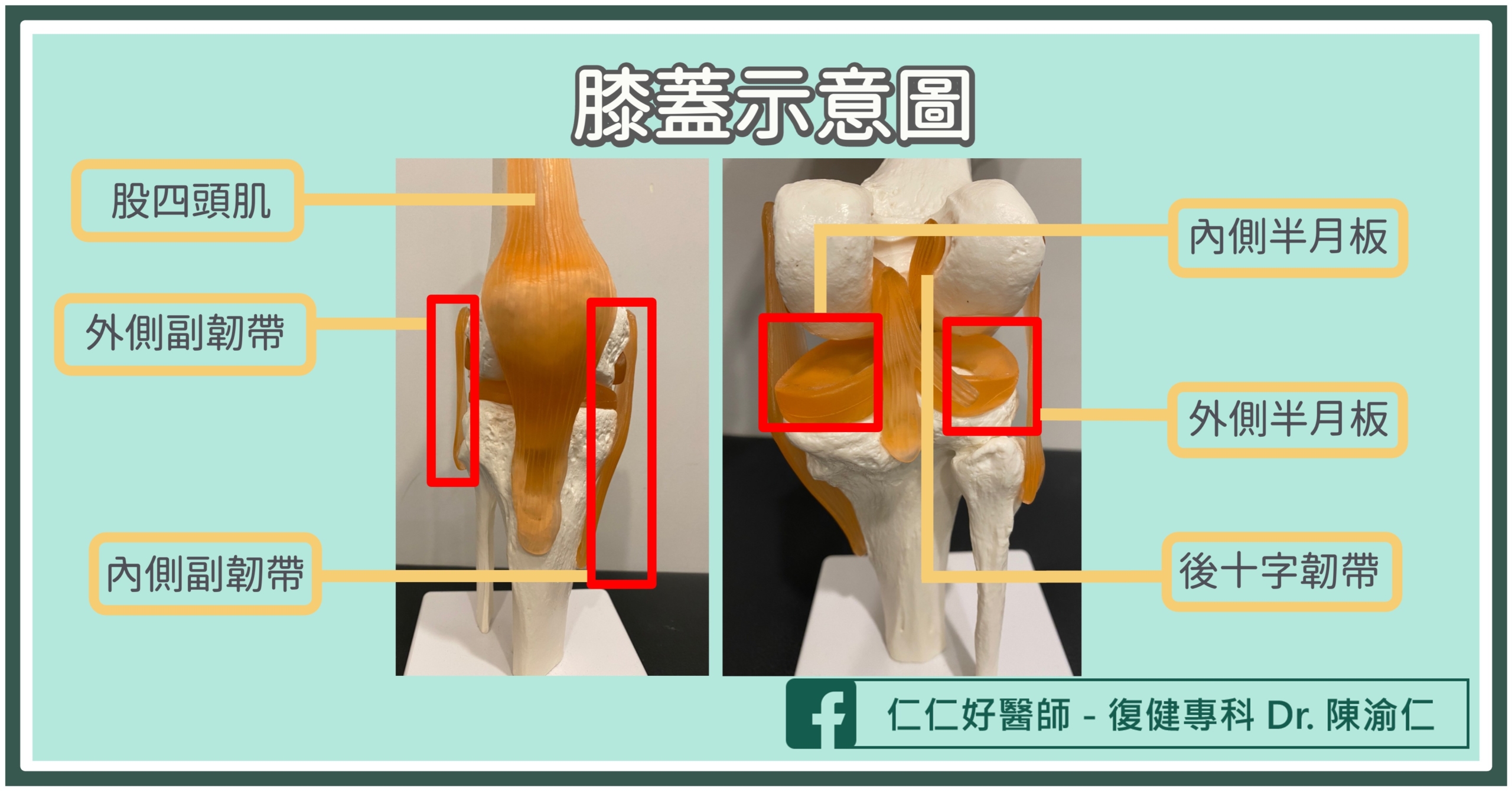

前後十字韌帶前後交叉,型態上就像一個「X」。後十字韌帶由大腿股骨末端的外前側延伸到小腿脛骨近端的後側,主要功能是避免小腿相對於大腿向後位移,此外也抵抗膝蓋膝蓋外翻、內翻及外轉的壓力。

相較於知名度很高的前十字韌帶,後十字韌帶比較少被提起,原因是後十字韌帶比前十字韌帶厚實,強度幾乎是前十字韌帶的兩倍,因此比較少受傷,此外後十字韌帶受傷對膝蓋穩定性、周邊結構的影響也比前十字韌帶低,但並不代表後十字韌帶受傷不重要唷。

後十字韌帶為什麼會受傷?

後十字韌帶常見的受傷原因是

車禍及

運動傷害。以車禍來說,機車車禍及開車緊急剎車膝蓋撞擊到儀表板最常見,由於後十字韌帶就像繩索避免大腿跟小腿過度的相對移動,煞車時膝蓋頂到儀表板就如同大腿位置固定而小腿向後快速移動,因此可能拉扯後十字韌帶造成受傷。

常見造成後十字韌帶受傷的運動包括足球、棒球、籃球、滑雪等,主要跟膝蓋彎曲且足部往下的狀態落地或是膝蓋打直時的扭轉傷害有關。車禍撞擊之後的膝蓋後側疼痛,也常常跟後十字韌帶受傷有關。

後十字韌帶受傷有什麼症狀?

後十字韌帶受傷常見的症狀包括:

- 後膝腫脹疼痛

- 後膝按壓疼痛

- 走路時感覺膝蓋不穩定

- 不一定會聽到「啪」ㄧ聲 (比較:前十字韌帶受傷常會伴隨「啪」ㄧ聲)

如何檢查後十字韌帶受傷?

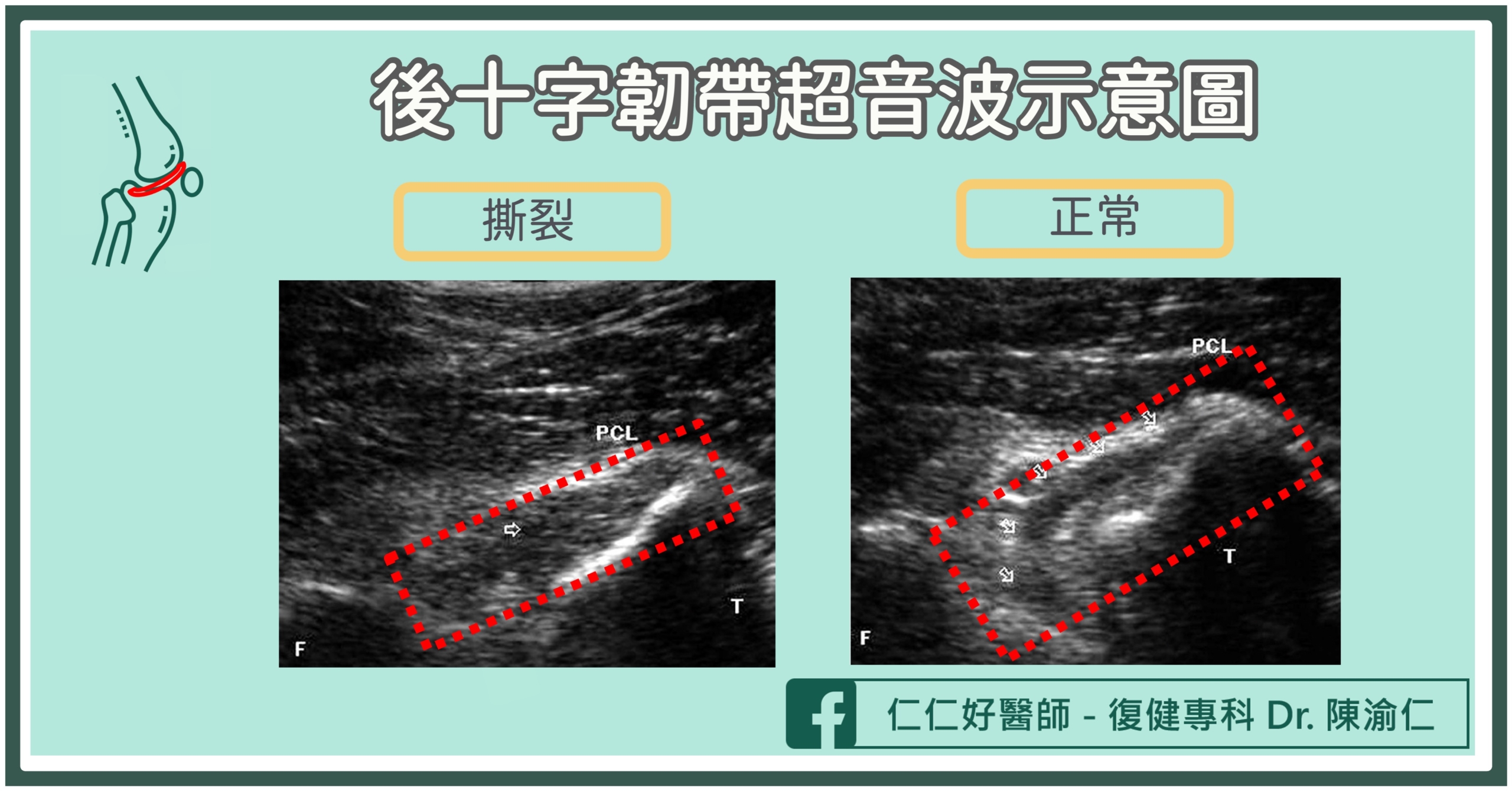

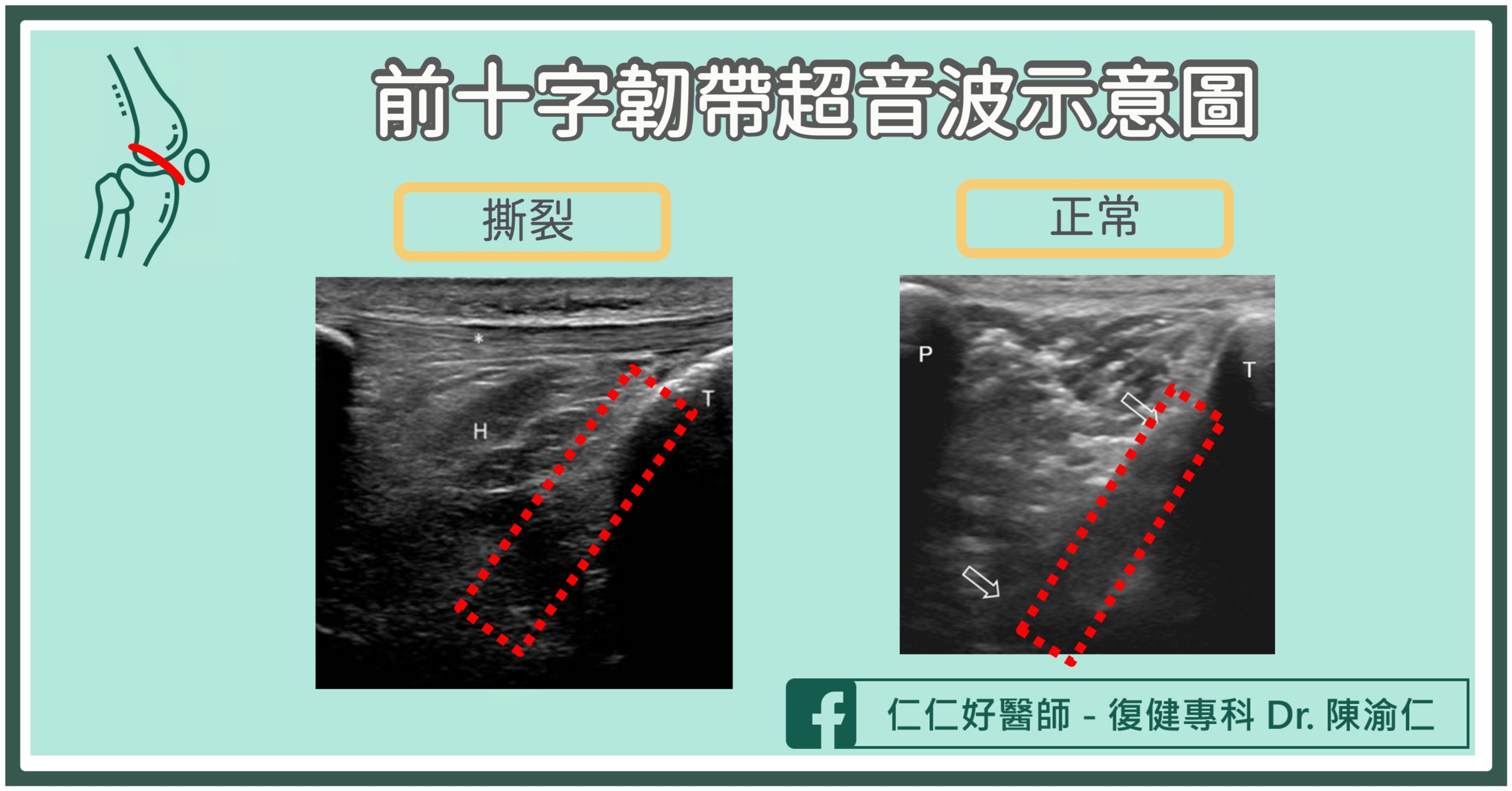

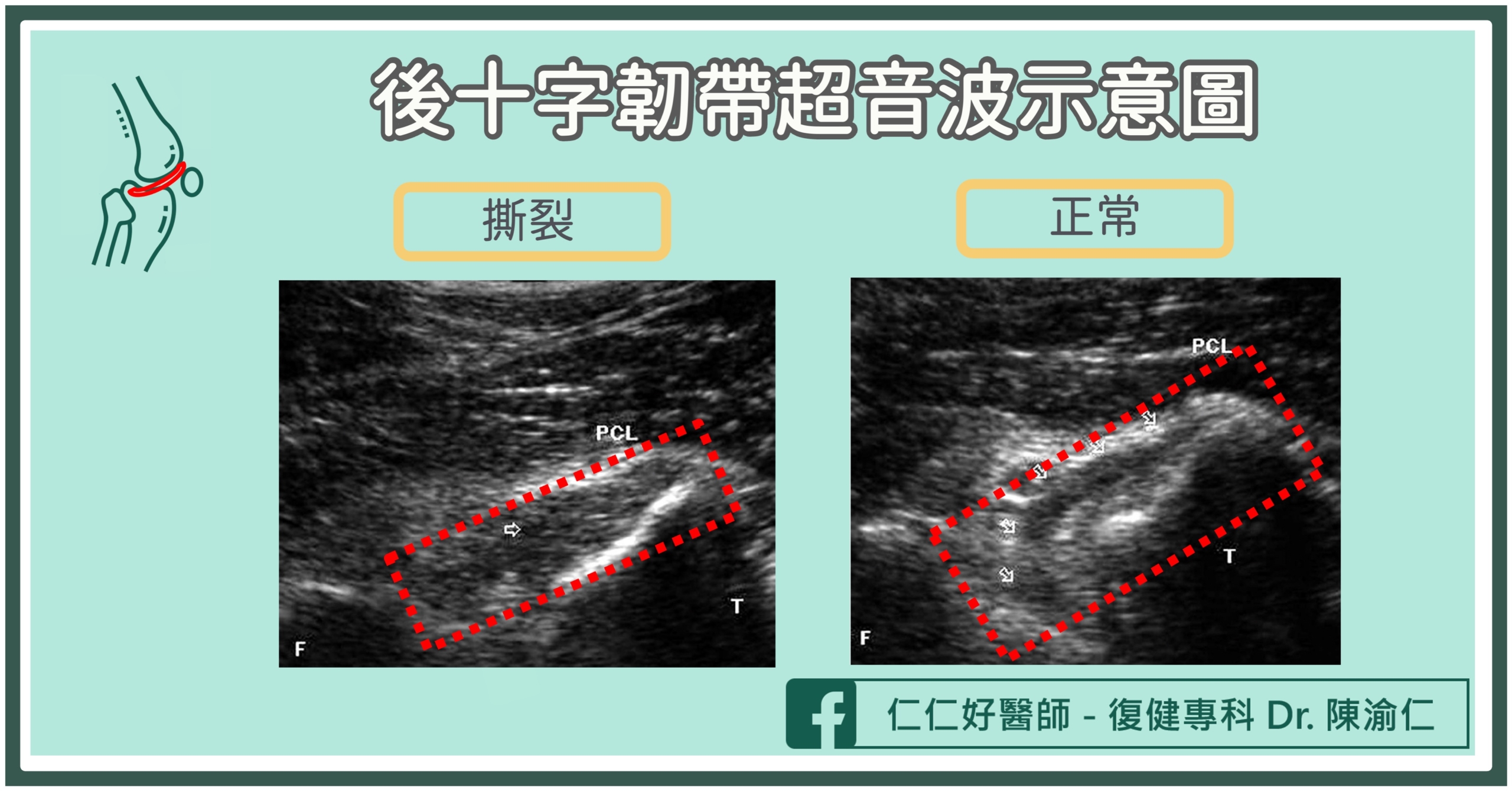

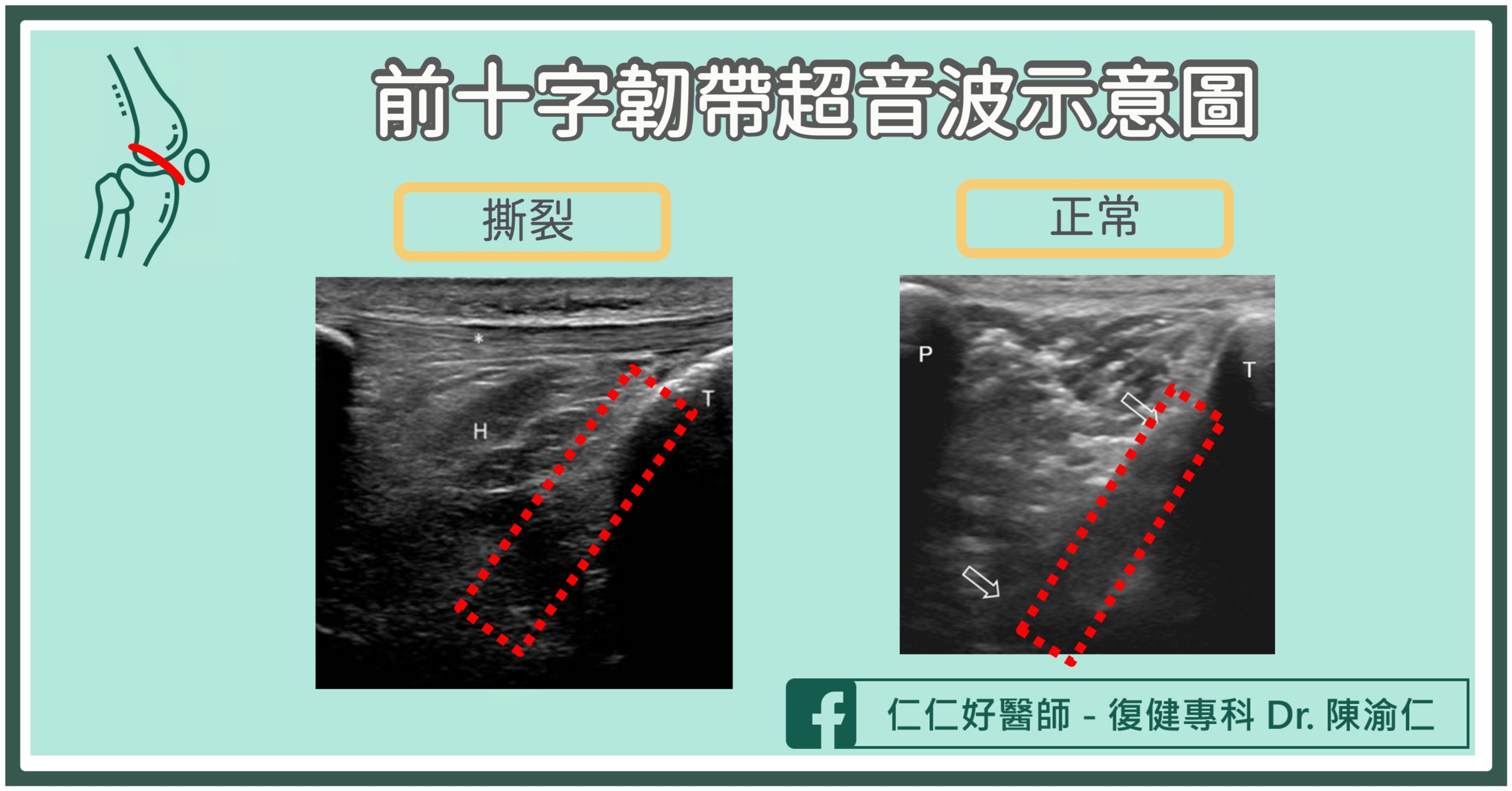

從膝蓋外觀檢測及理學檢查會有初步線索,超音波檢查能即時評估後十字韌帶是否有腫脹或是撕裂,以及是否合併膝蓋積水或其他周邊結構例如半月板、副韌帶的損傷。核磁共振(MRI)是確認後十字韌帶以及周邊肌腱韌帶軟組織最好的方法。

後十字韌帶損傷可以分為三級:

- 第一級:部分撕裂,脛骨稍微向後方位移,但還是保持在股骨前方

- 第二級:完全撕裂但不合併其他周邊結構損傷。脛骨向後位移將近1公分

- 第三級:完全撕裂且合併其他周邊結構損傷,例如韌帶及關節囊。脛骨向後位移超過1公分

後十字韌帶受傷的治療方法

後十字韌帶的損傷原則上以保守治療為主,主要是後十字韌帶自我修復能力較強,但修復的同時可能伴隨相對鬆弛的韌帶張力,因此後續的運動訓練相當重要。下面是後十字韌帶受傷的治療方法:

- 藥物:短期使用非類固醇類消炎藥(NSAID)或乙醯胺酚(acetaminophen)

- 物理儀器:熱療、電療、雷射光療等儀器可以幫助修復及加強局部循環

- 徒手運動治療:治療師以手法放鬆膝關節周遭筋膜軟組織,並且檢查是否合併相關肌群的不穩定/肌力不足,以運動治療強化相關肌群,特別是膝蓋的伸展肌群

- 超音波導引注射治療:若是超音波發現膝關節或韌帶積水/積血造成症狀,應儘早以超音波導引將積水抽出;若有前後十字韌帶、膝內側副韌帶或半月板撕裂,則可以增生療法注射治療,藥物選項包括高濃度血小板血漿(PRP)、生物活性因子療法(Bioactive Molecules)高濃度葡萄糖等

- 手術:急性後十字韌帶受傷合併半月板或周邊軟組織受傷且活動度過大、慢性後十字韌帶受傷合併加速減速的不穩定且活動度過大,就需考慮開刀修復

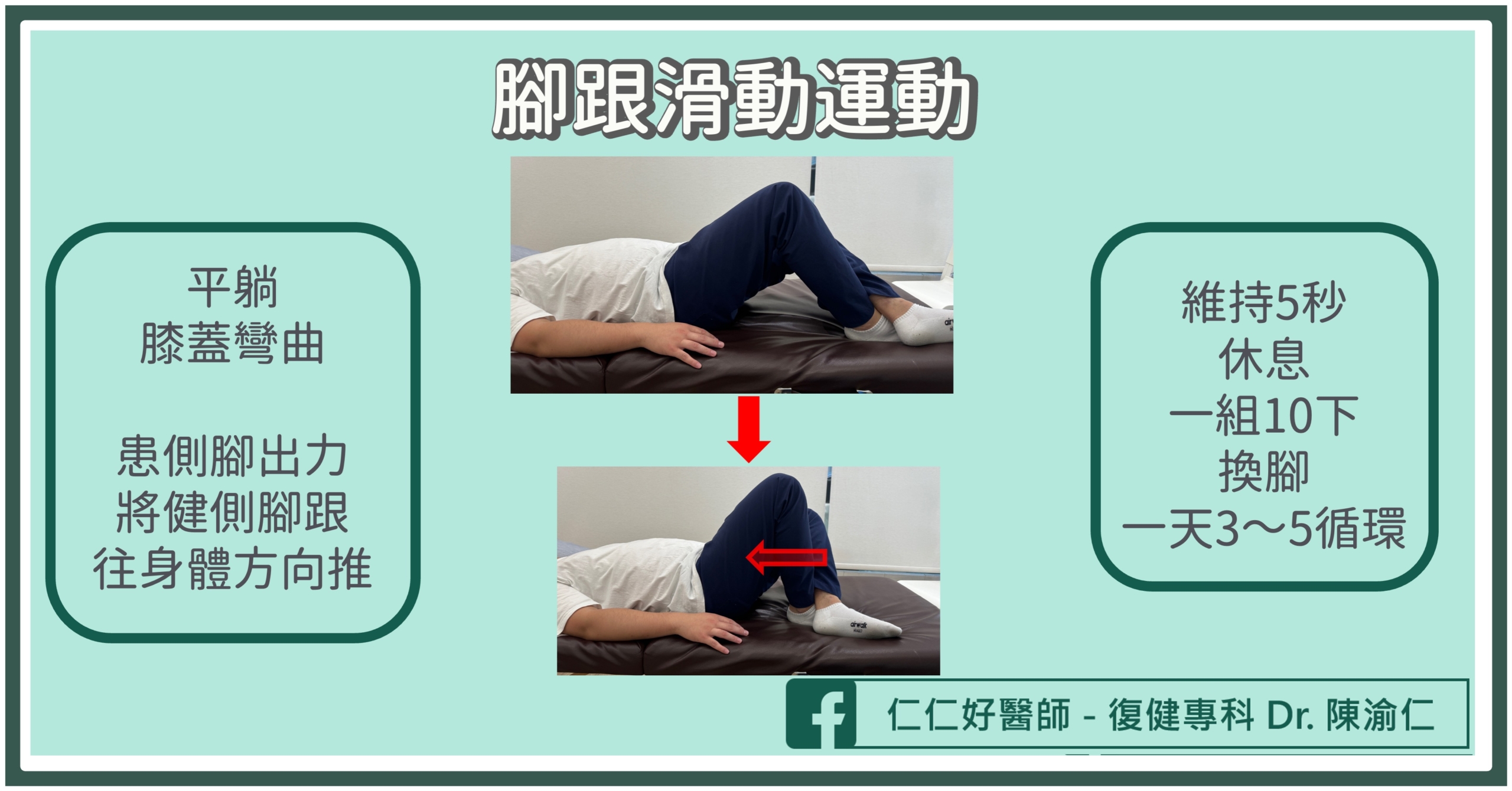

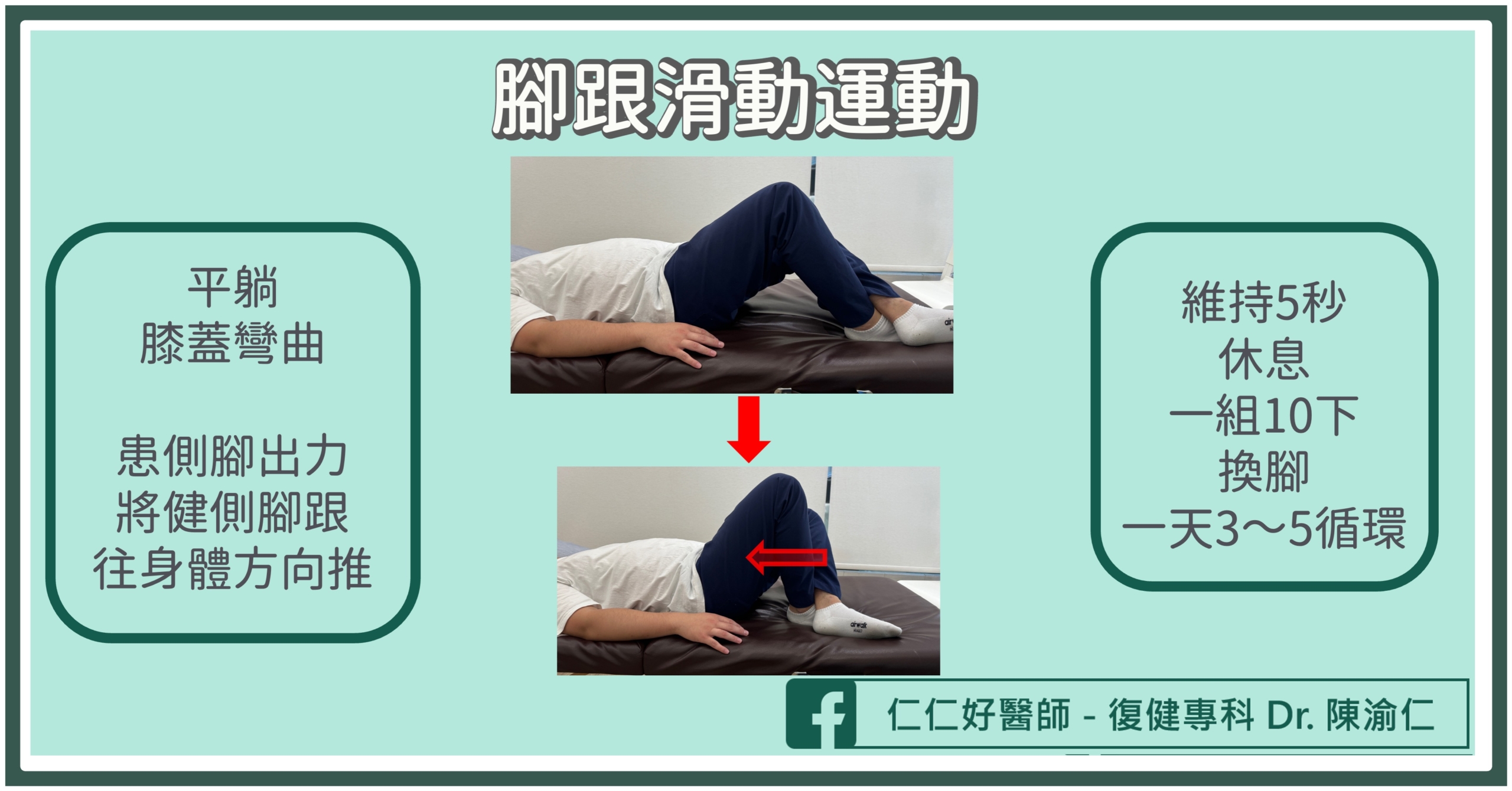

後十字韌帶受傷的復健運動這樣做

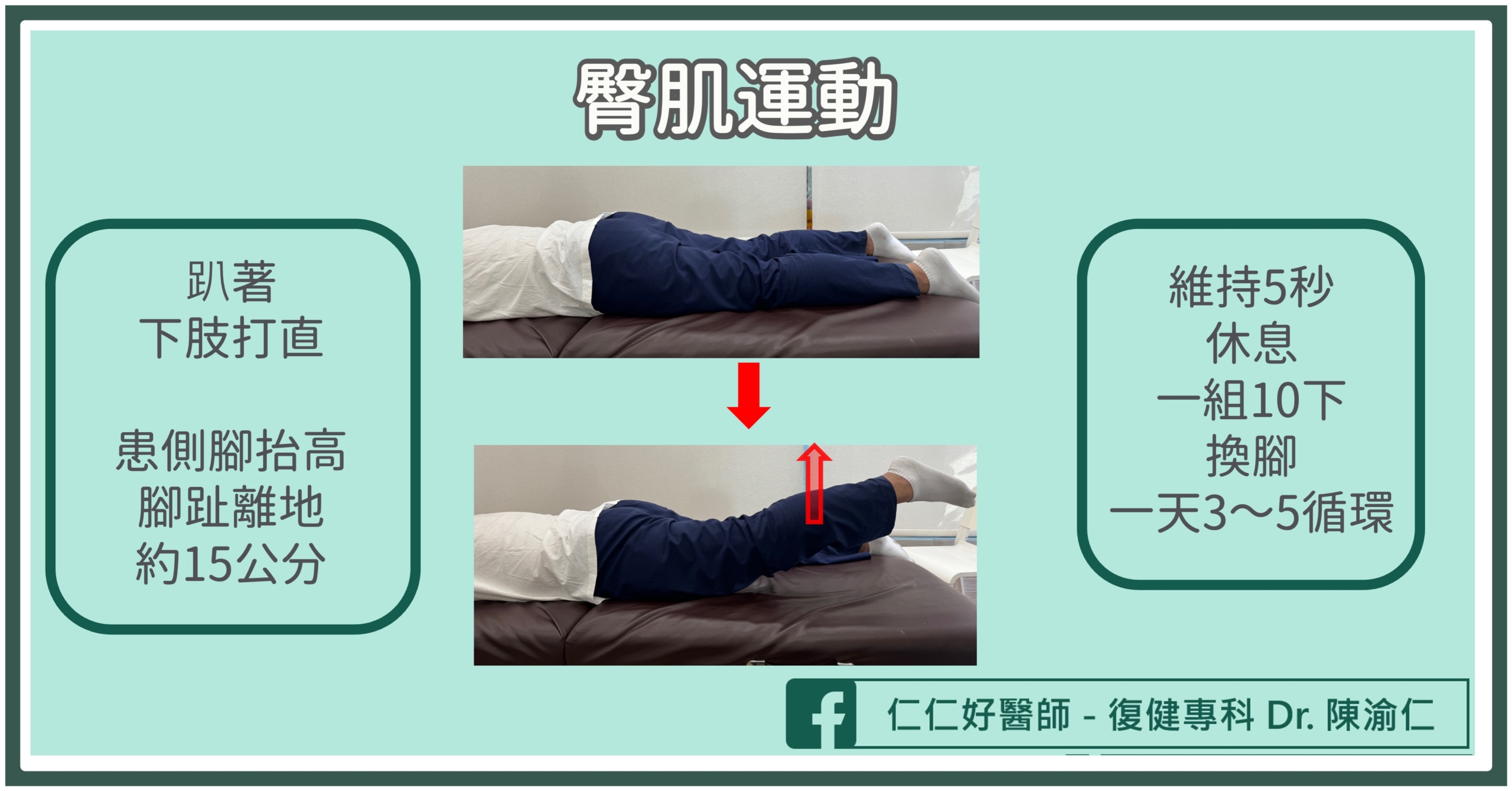

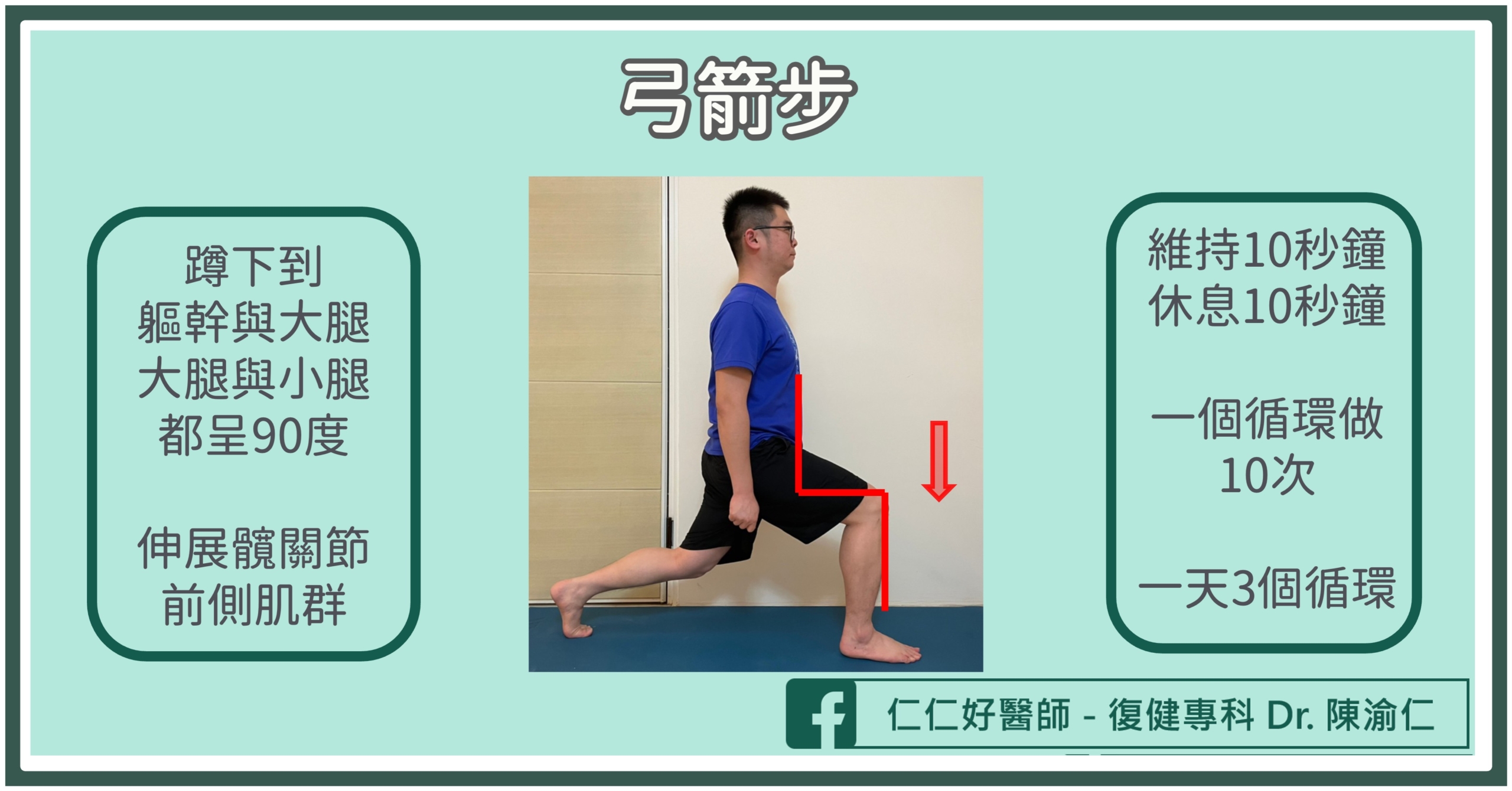

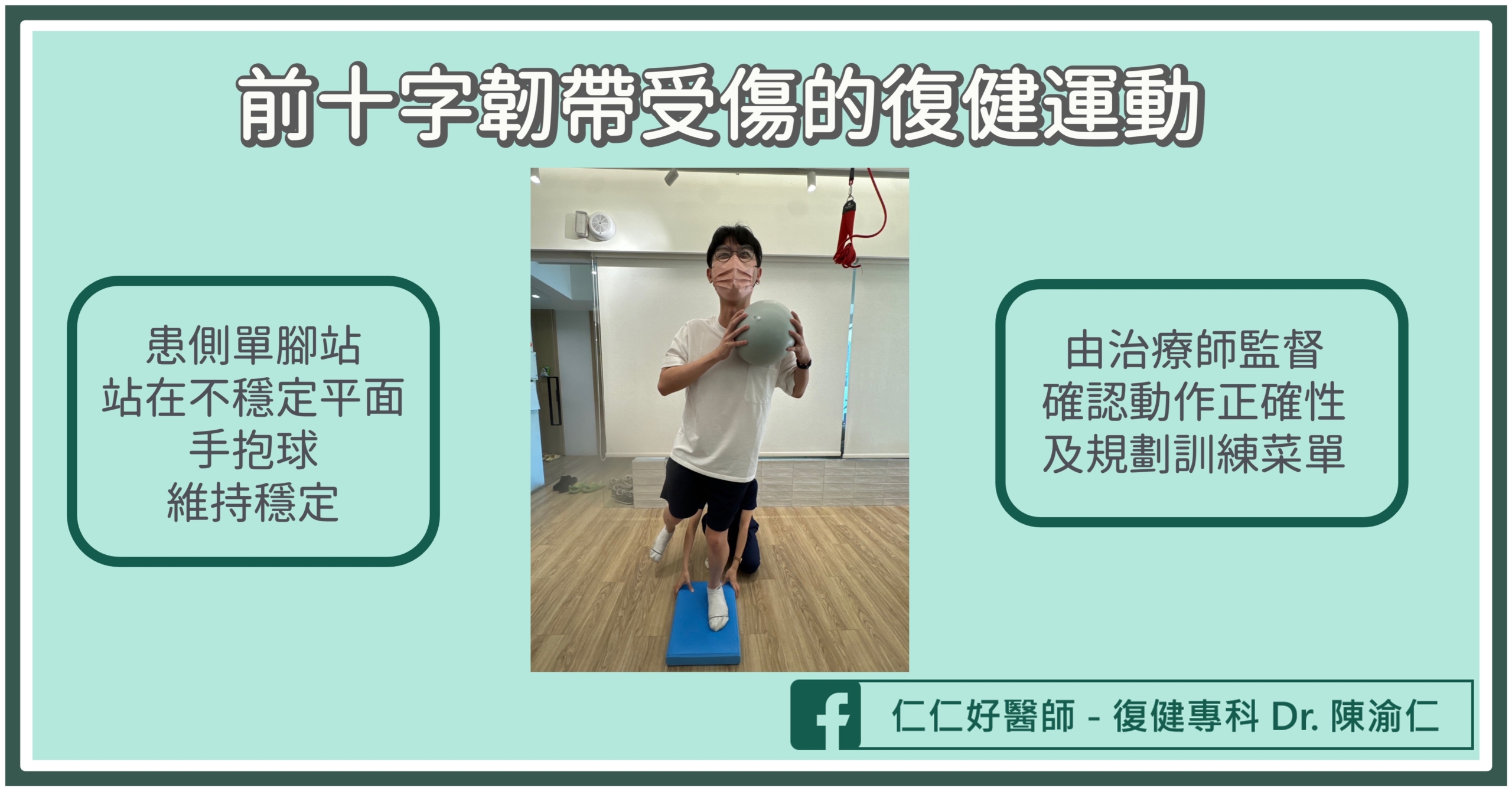

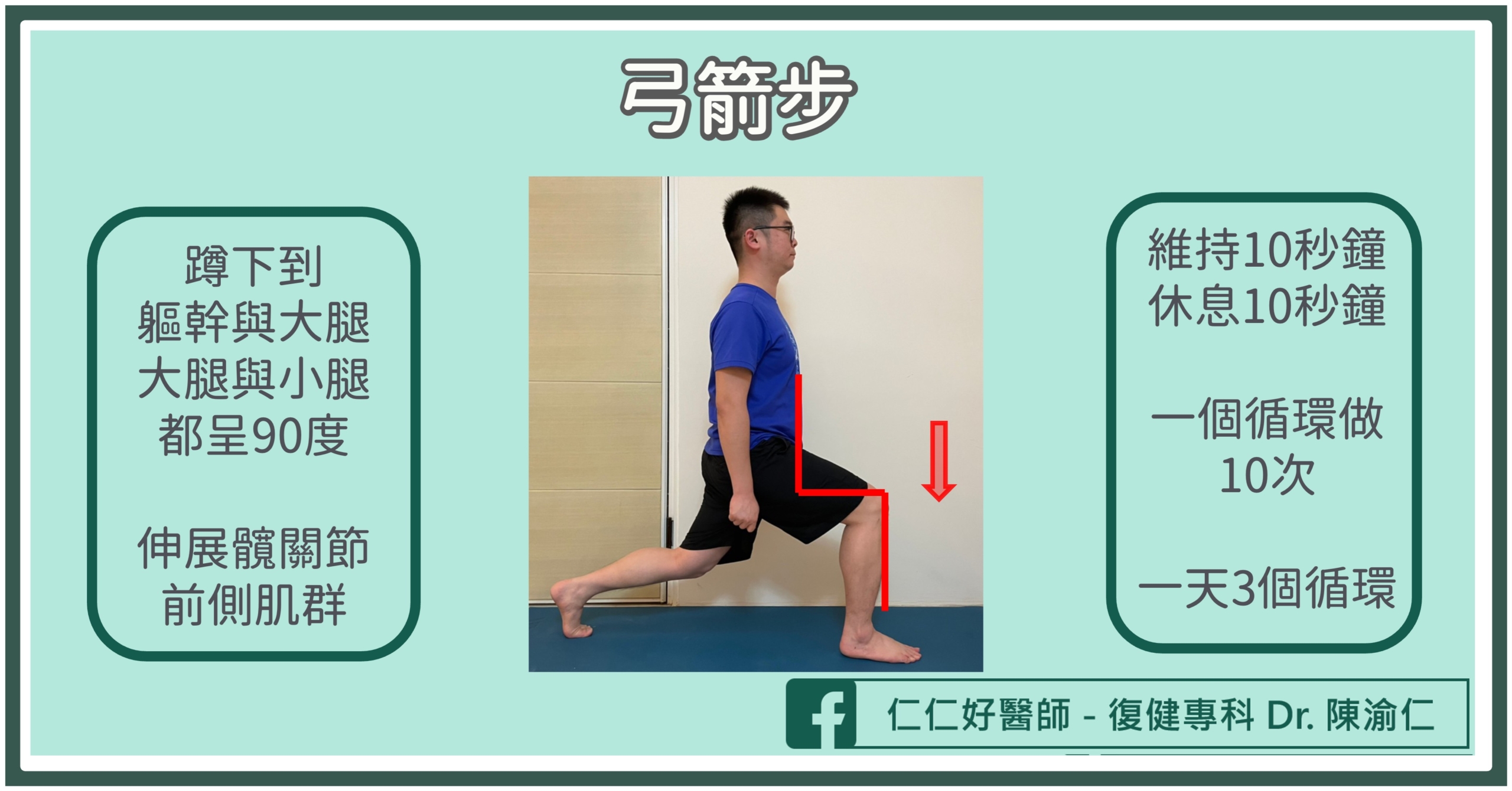

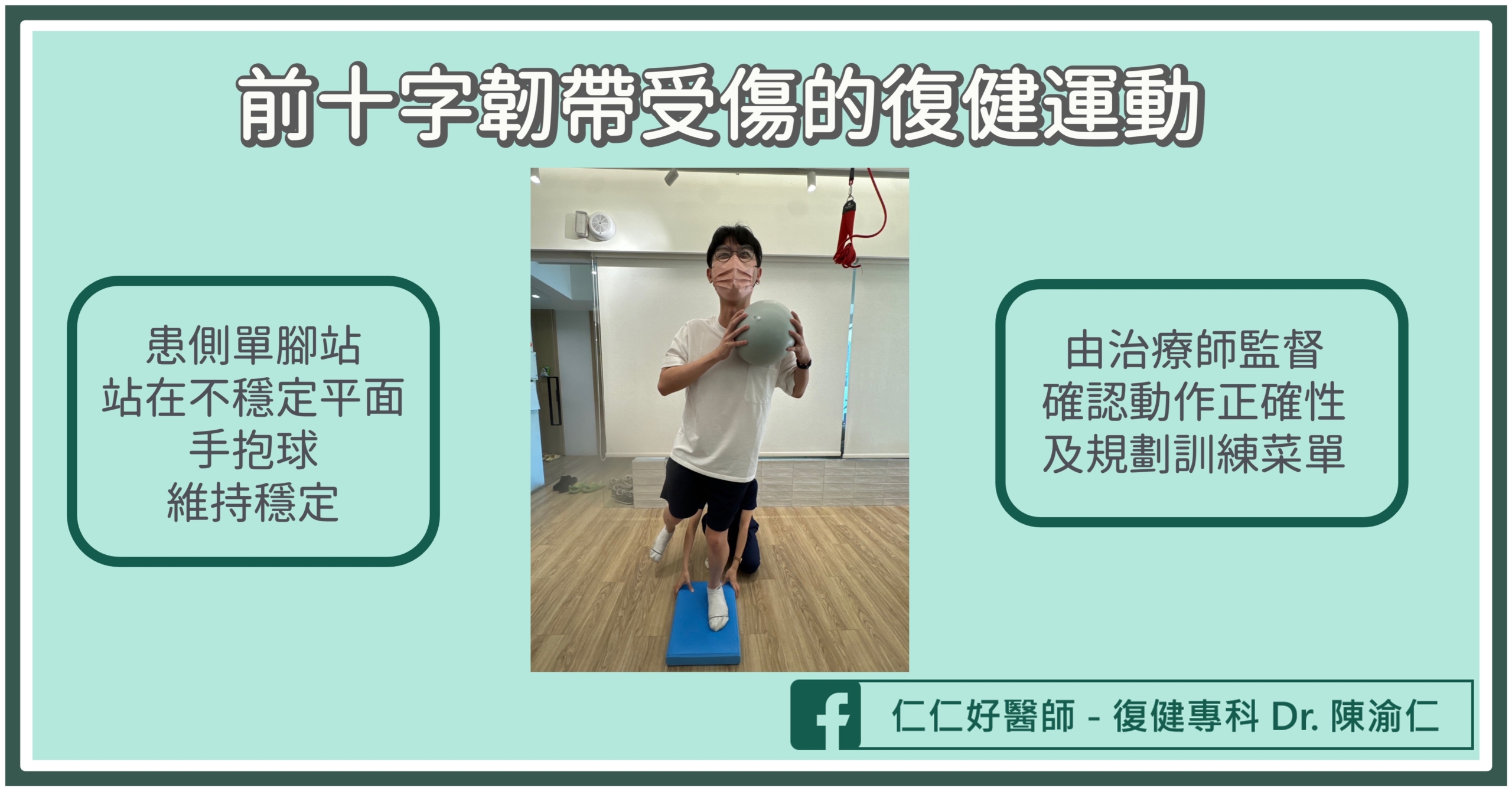

後十字韌帶受傷的復健運動重點在於膝關節及近端遠端關節周邊的肌力及穩定協調訓練,例如膝關節的伸肌,建議在治療師協助下進行,示範動作如下圖。

結語

後十字韌帶受傷並不少見,少數斷裂合併周邊軟組織受損及嚴重不穩定症狀的狀況需要開刀,多數後十字韌帶受傷可以透過保守治療,包括復健、增生注射治療、徒手運動治療強化周邊肌群強度及穩定性,多數人可以在2 ~ 8週左右逐漸恢復喜歡的運動。

動作示範指導:

仁生復健科診所 李承龍 物理治療師

仁生復健科診所 黃琦溱 物理治療師

參考資料

- Bernhardson AS, DePhillipo NN, Daney BT, Kennedy MI, Aman ZS, LaPrade RF. Posterior Tibial Slope and Risk of Posterior Cruciate Ligament Injury. Am J Sports Med. 2019 Feb;47(2):312-317

- LaPrade CM, Civitarese DM, Rasmussen MT, LaPrade RF. Emerging Updates on the Posterior Cruciate Ligament: A Review of the Current Literature. Am J Sports Med. 2015 Dec;43(12):3077-92

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

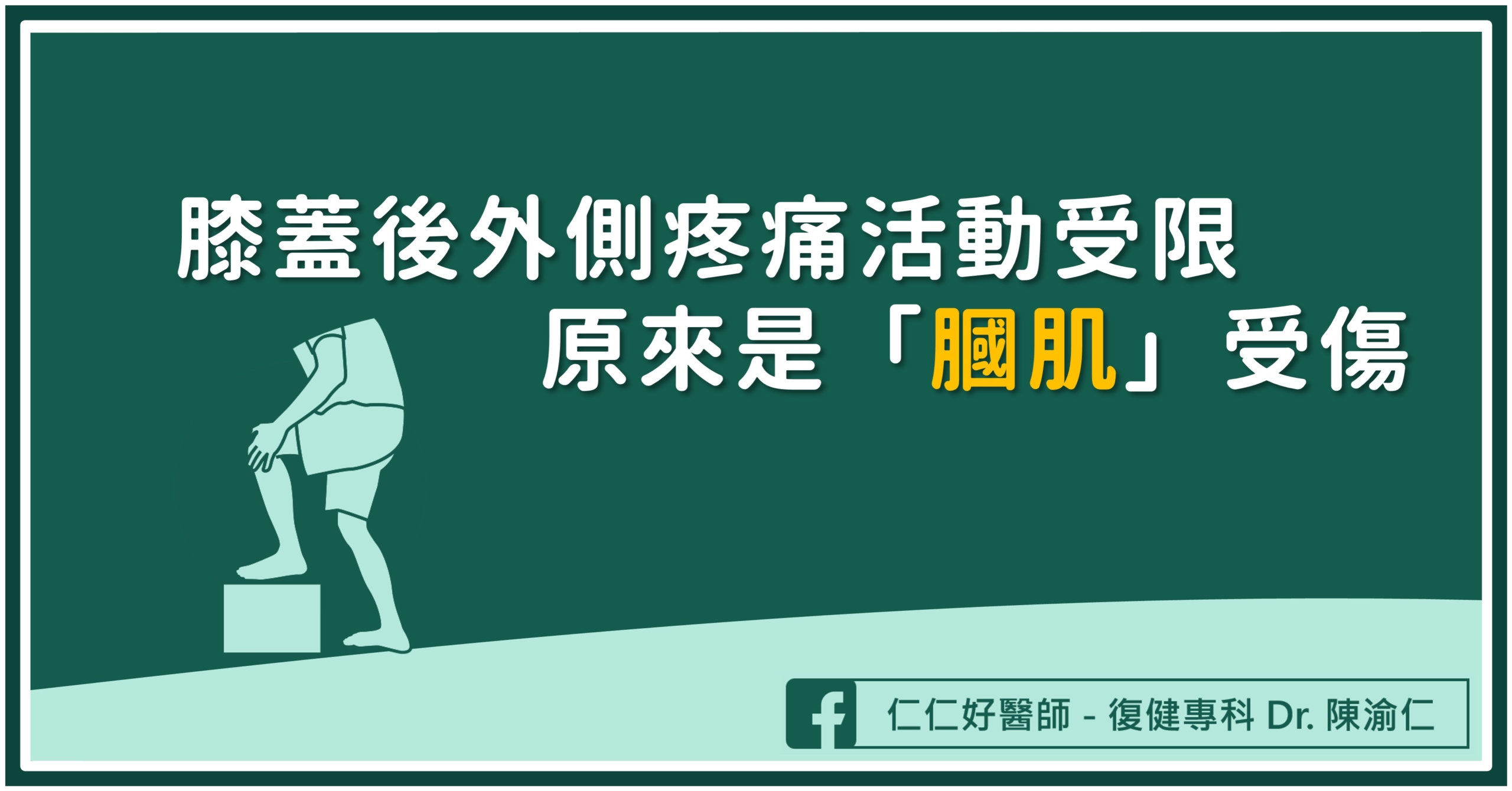

宏宏多年前因為車禍意外造成膝蓋半月板撕裂,微創手術後感覺不錯,還是正常從事喜歡的籃球、羽球、跑步等運動。某次長距離越野跑之後,宏宏覺得膝蓋後外側腫痛,而且膝蓋感覺沒辦法完全打直,活動起來卡卡的,宏宏印象中很多運動員膝蓋後方疼痛的原因是後十字韌帶撕裂,於是趕緊到復健科就診。醫師詳細檢查後跟宏宏説,他的後十字韌帶很好,但是「膕肌」受傷了。

什麼是「膕肌」?

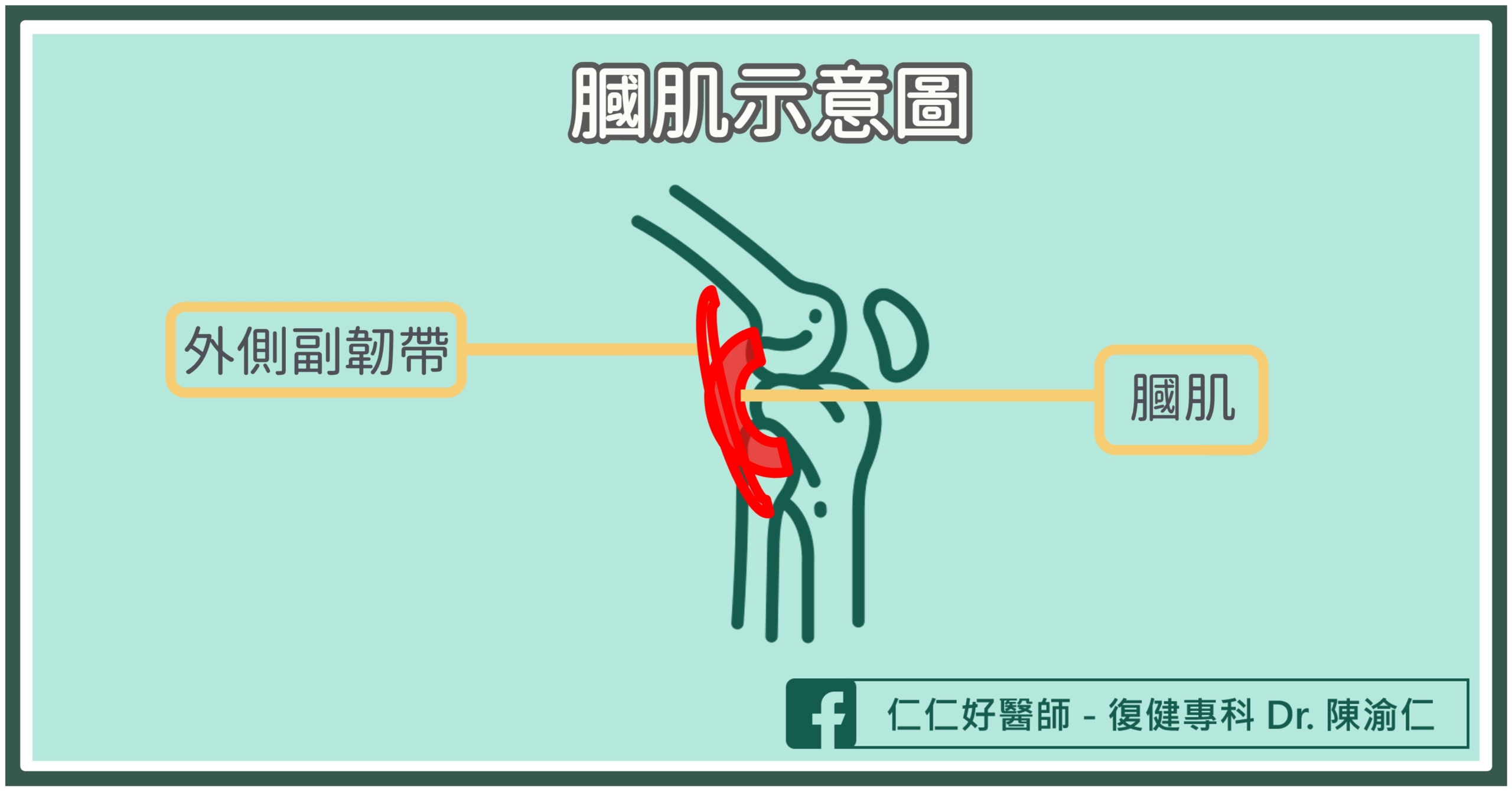

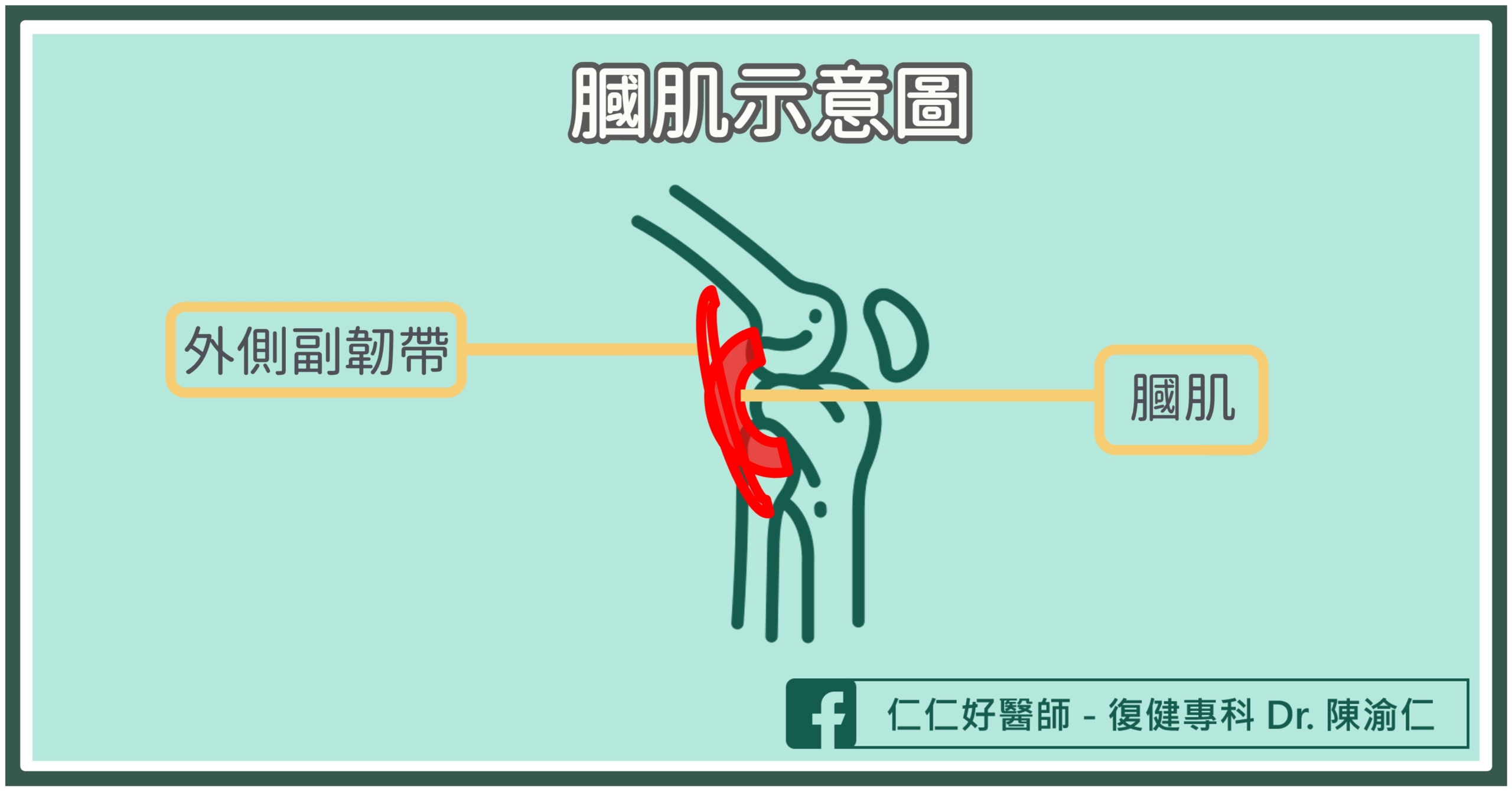

膕肌(popliteus)是膝蓋後方的小肌肉,對膝關節的動態及靜態穩定相當重要。膕肌起源於大腿股骨末端的外髁,接在脛骨近端的外側,位於外側副韌帶及外側半月板之間,因此儘管膕肌是關節外的小肌肉,對於膝關節的穩定性有關鍵作用。

膕肌的功能包括:

- 輔助脛骨內轉:下肢非承重狀態下,例如坐著將膝蓋打直、小腿抬高,膕肌會輔助脛骨內轉,讓膝關節可以完全伸直;若承重狀態例如站立則可讓膝關節穩定卡住

- 輔助股骨外轉:走路或站立時,當膝關節需要啟動彎曲動作,膕肌會輔助股骨外轉,讓膝關節解除卡住的狀態,因此膕肌常被稱為「膝蓋解鎖」的關鍵

- 穩定膝關節:避免膝蓋伸直時過度旋轉以及脛骨向後位移,也保護外側半月板不在膝關節彎曲時被夾住

為什麼膕肌會受傷?

常見造成膕肌受傷的原因包括:

- 直接撞擊到膝蓋的內前側

- 來自撞擊或是運動不當姿勢(例如落地),造成的膝蓋過度伸直、內翻

- 膝關節脫位

- 需反覆膝蓋彎曲伸直的運動,例如快走、跑步

- 越野跑、跑山

- 需快速變化方向、急停急衝刺的運動,例如籃球、羽球

值得一提的是,劇烈撞擊例如車禍造成的膕肌受傷,常會伴隨周邊其他軟組織受損,包括膝蓋後外側角(Posterolateral corner, PLC) 的結構。

膕肌受傷有什麼症狀?

- 膝蓋後外側的疼痛

- 受傷緊繃的膕肌會使膝關節向前的位移受限,因而無法將膝蓋打直,造成股四頭肌過度緊繃,常見於慢性膕肌肌腱炎或是半月板/十字韌帶等手術後的患者

- 類似外側半月板受傷的症狀,例如疼痛、不穩定、膝蓋某些動作卡住

常被忽略的一點的是,膝關節置換手術後的疼痛,部分來自膕肌被股骨邊緣夾擠,因此膝關節活動就會造成疼痛。

若膕肌受傷持續,不只膝關節活動受限,下肢的動作控制及活動都可能出問題。

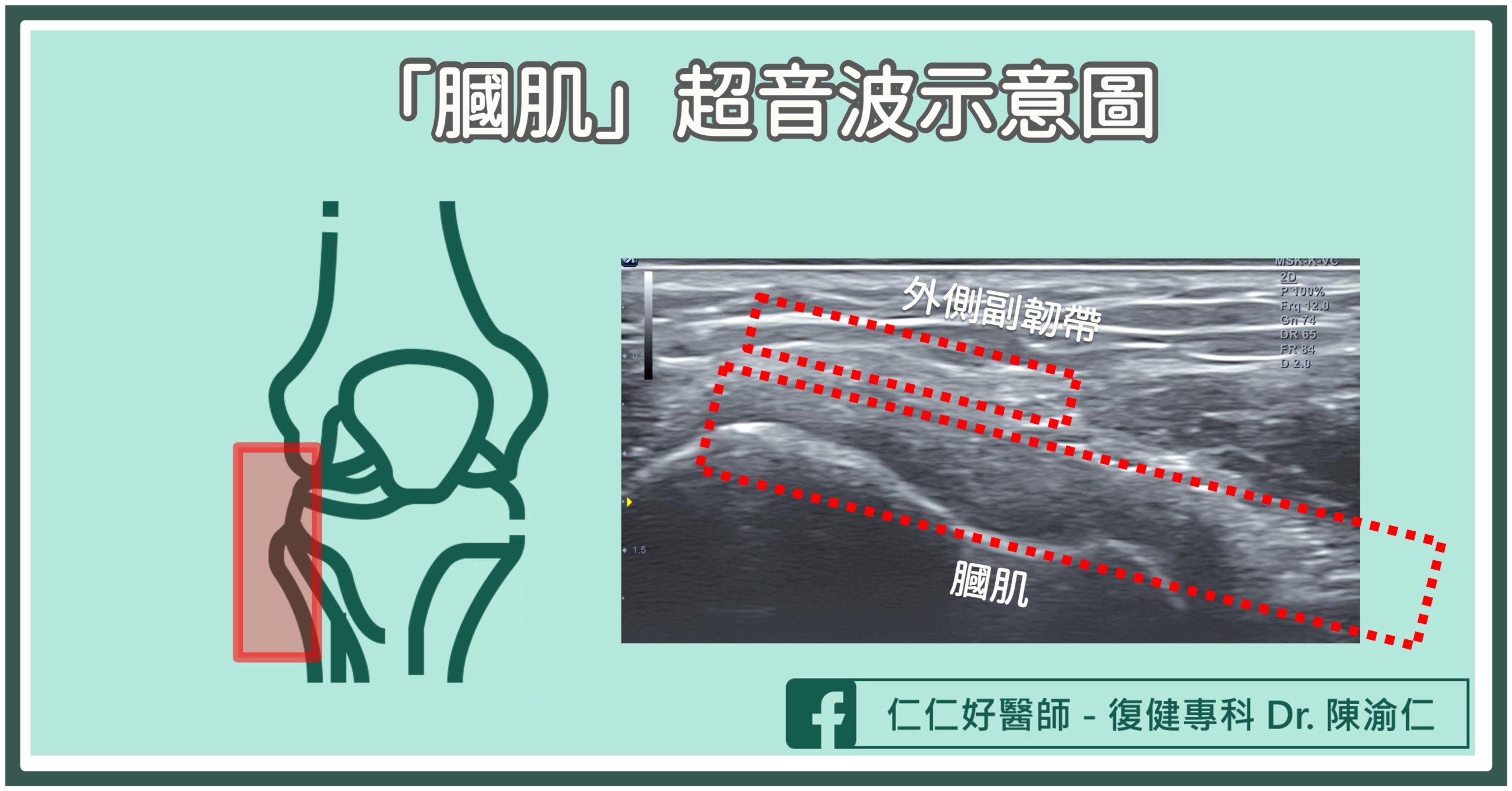

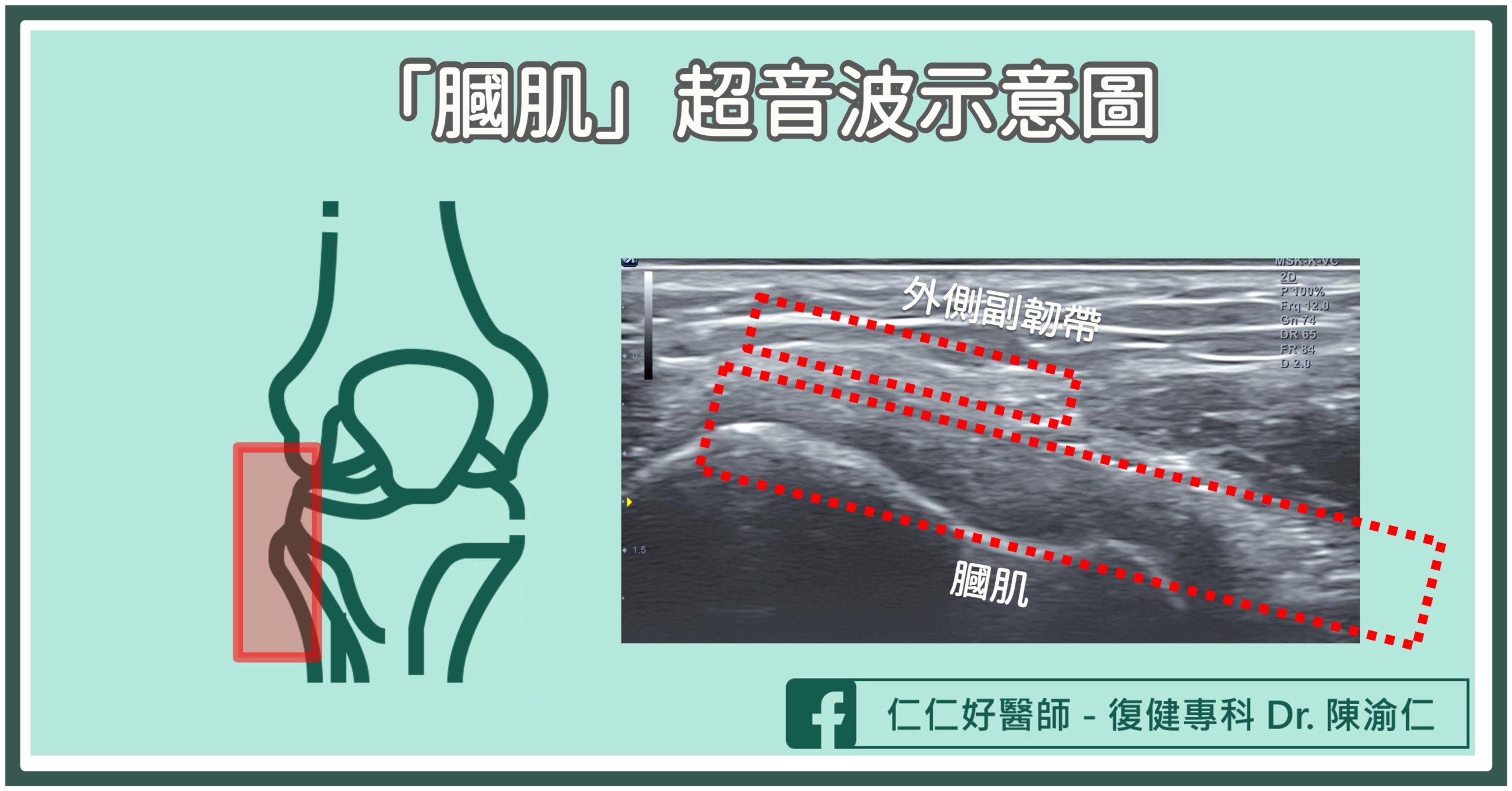

膕肌受傷如何診斷?

理學檢查膝蓋外轉及內翻的穩定度,可評估膕肌受傷的可能性。超音波及核磁共振檢查可更明確評估膕肌受傷甚至撕裂的程度,其中超音波的強項在於即時檢查,可以動態影像檢測膝關節的穩定性,並且評估周邊其他重要軟組織,例如外側副韌帶及外側半月板是否有受傷。

膕肌受傷的治療方法

- 藥物:短期使用非類固醇類消炎藥(NSAID)或乙醯胺酚(acetaminophen)

- 物理儀器:熱療、電療、雷射光療等儀器可以幫助修復及加強局部循環

- 徒手運動治療:治療師以手法放鬆膕肌周遭筋膜軟組織,並且檢查是否合併相關肌群或近端遠端關節的不穩定/肌力不足,以運動治療強化相關肌群,避免再度受傷或是傷勢惡化變成慢性疼痛

- 超音波導引注射治療:若是超音波可定位膕肌撕裂,可以增生療法注射治療,藥物選項包括高濃度血小板血漿(PRP)、生物活性因子療法(Bioactive Molecules)高濃度葡萄糖等。膝關節置換手術後膕肌夾擠,可嘗試增生解套注射治療

- 手術:若膕肌撕裂合併周邊軟組織受傷,例如膝蓋後外側角,且明顯影響膝關節穩定性,則可能考慮開刀修復

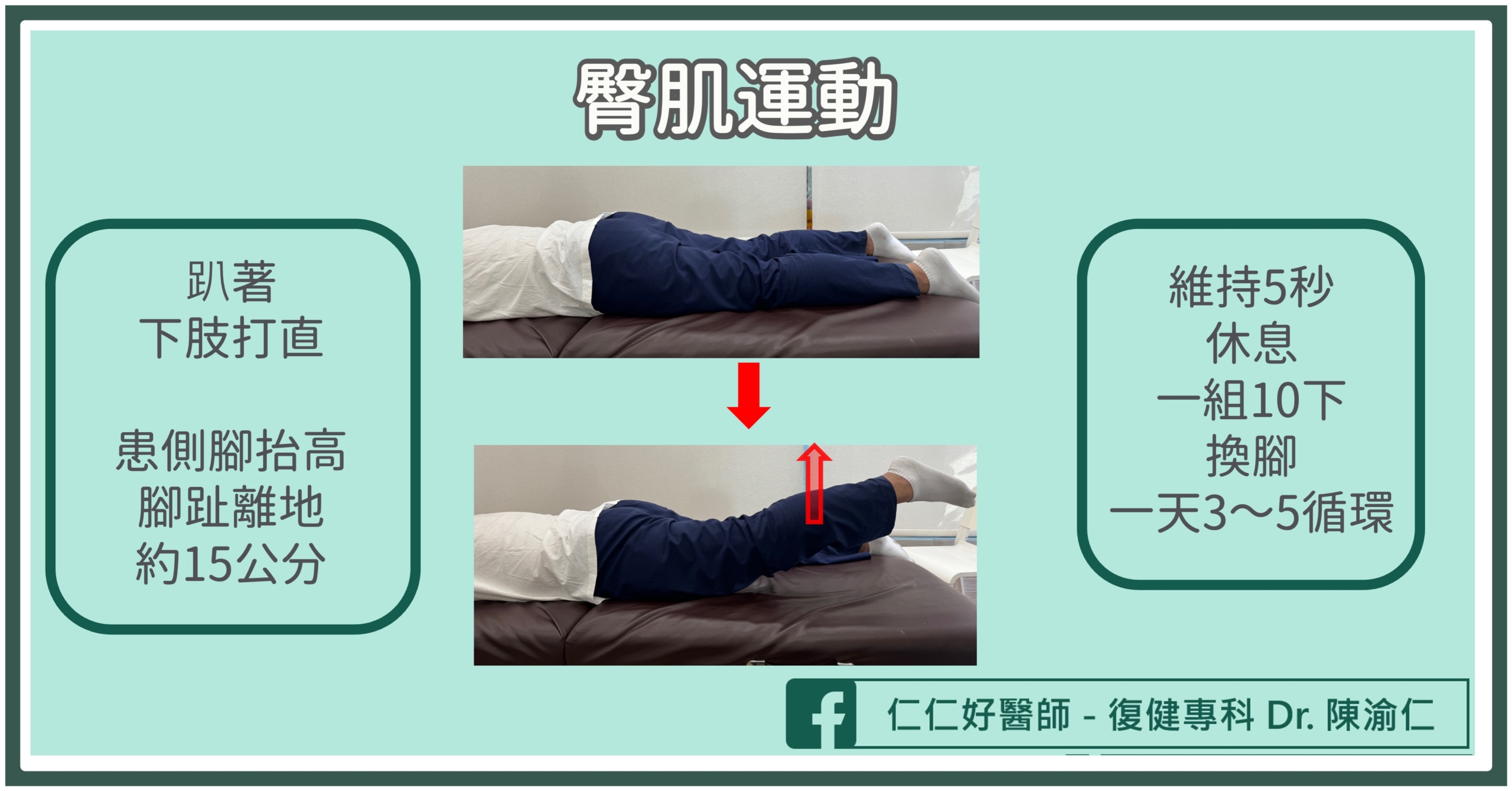

膕肌的復健運動這樣做

膕肌復健運動重點在於膝關節的穩定訓練為主,建議在治療師或專業防護員/教練協助下進行,示範動作如下圖。

結語

膕肌是重要卻常被忽略的膝關節穩定關鍵角色,在膝蓋後外側的受傷相當常見,通常跟膝蓋內翻壓力或是來自膝蓋內側的直接撞擊有關。多數膕肌受傷可以在治療後大約3 ~ 16週內回到完全正常的狀態,但若置之不理則可能導致膝蓋慢性疼痛或是不穩定等症狀。

參考資料

- Mayfield GW. Popliteus tendon tenosynovitis. Am J Sports Med. 1977 Jan-Feb;5(1):31-6.

- Westrich GH, Hannafin JA, Potter HG. Isolated rupture and repair of the popliteus tendon. Arthroscopy. 1995 Oct;11(5):628-32

- Nyland J, Lachman N, Kocabey Y, Brosky J, Altun R, Caborn D. Anatomy, function, and rehabilitation of the popliteus musculotendinous complex. J Orthop Sports Phys Ther. 2005 Mar;35(3):165-79

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

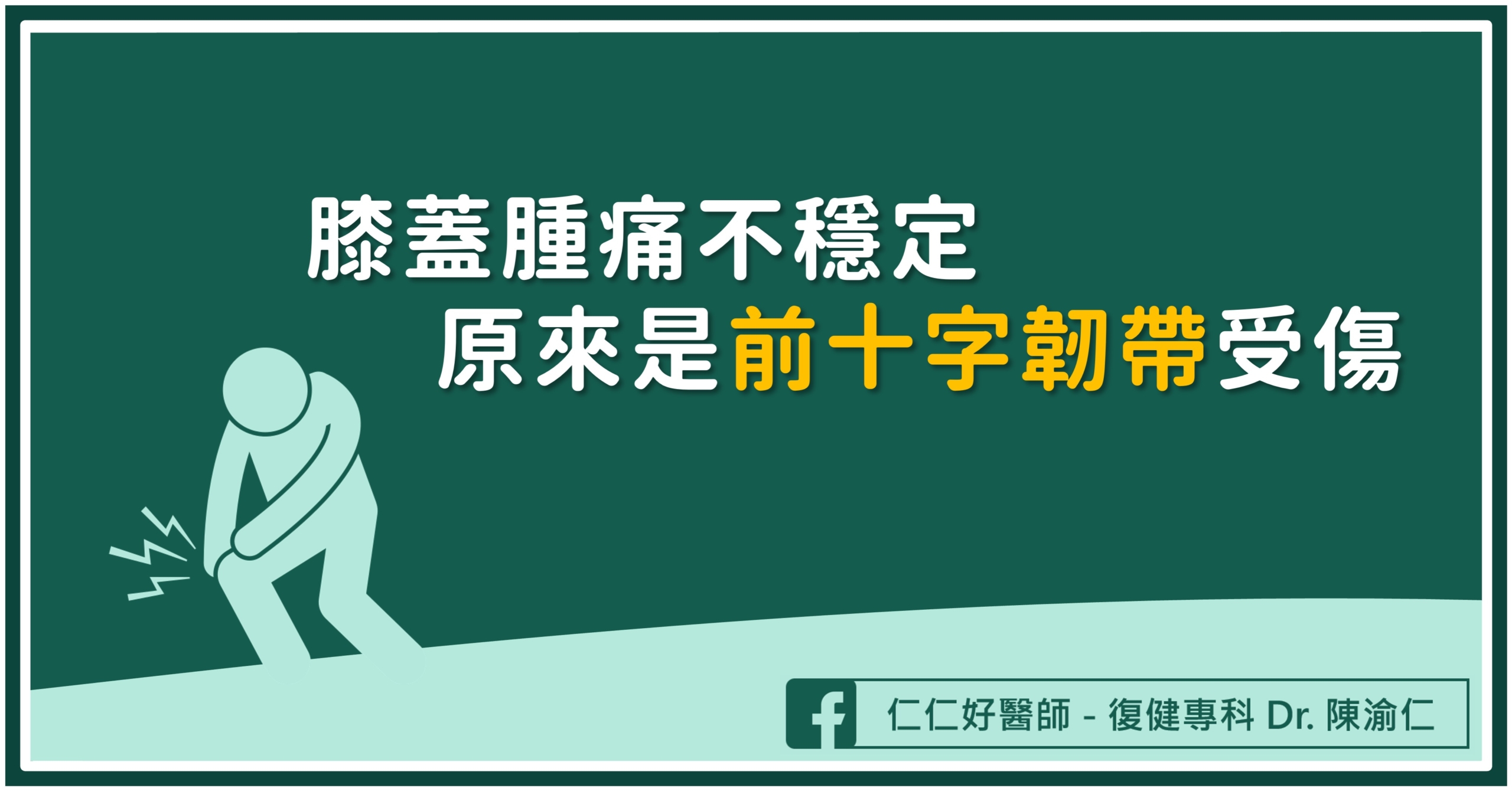

康康平常就是籃球羽球健將,一週運動三次,每次至少2小時,然而康康每次都是下班就直奔球場也沒時間暖身就上場。今天搶籃板落地時沒踩穩、膝蓋又撞到別人的腳,康康聽到「啪」一聲後,痛到不支倒地。冰敷後疼痛有比較緩解,但是膝蓋越來越腫脹,走路感覺膝蓋不是自己的、很不穩定,康康覺得這個情形不對勁,決定到復健科就診。醫師診察過後告訴康康,膝蓋內有很多積液,可能是積血,而真正的原因可能是前十字韌帶撕裂,同時半月板也有受傷。

什麼是「前十字韌帶」?

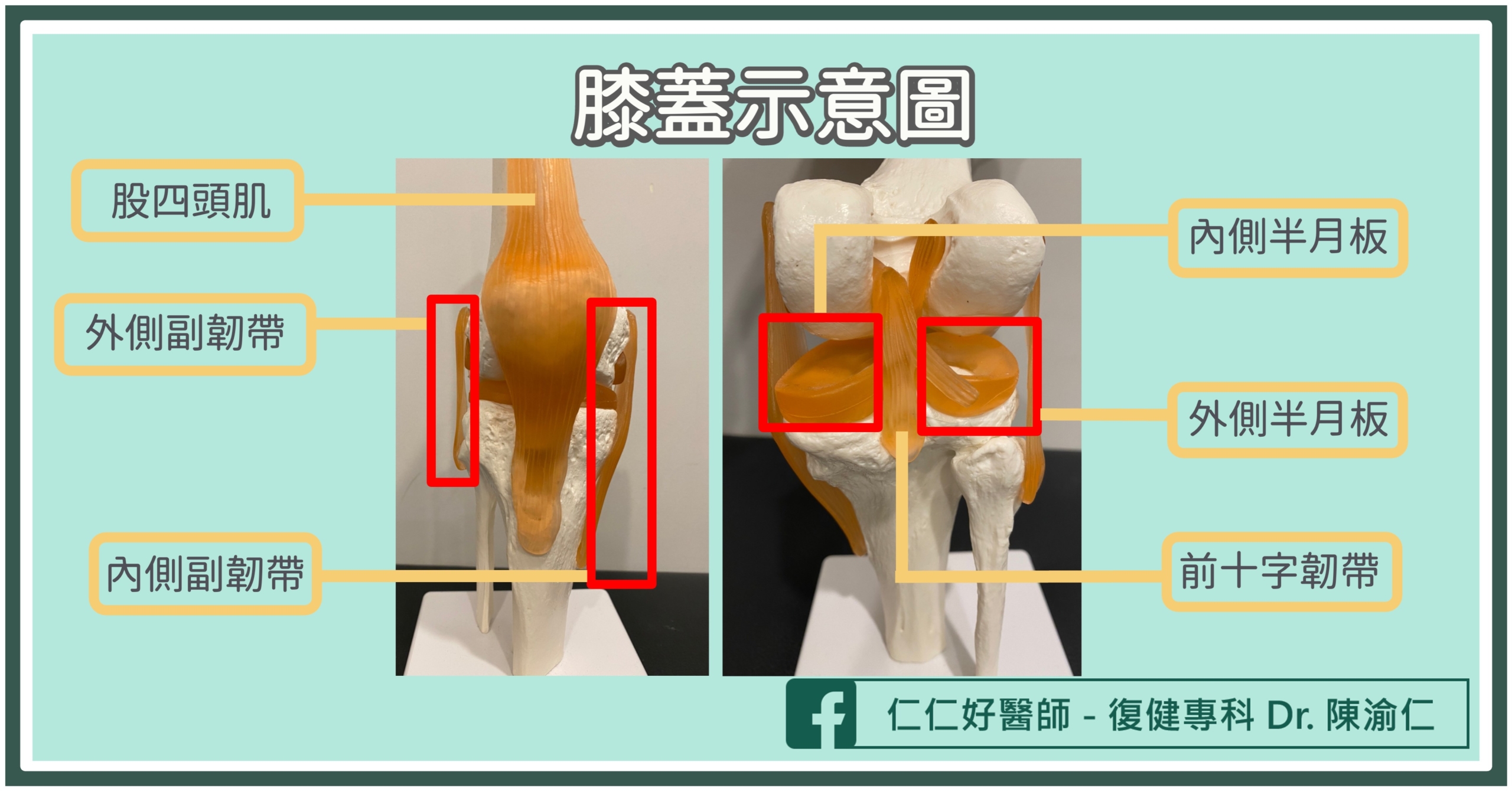

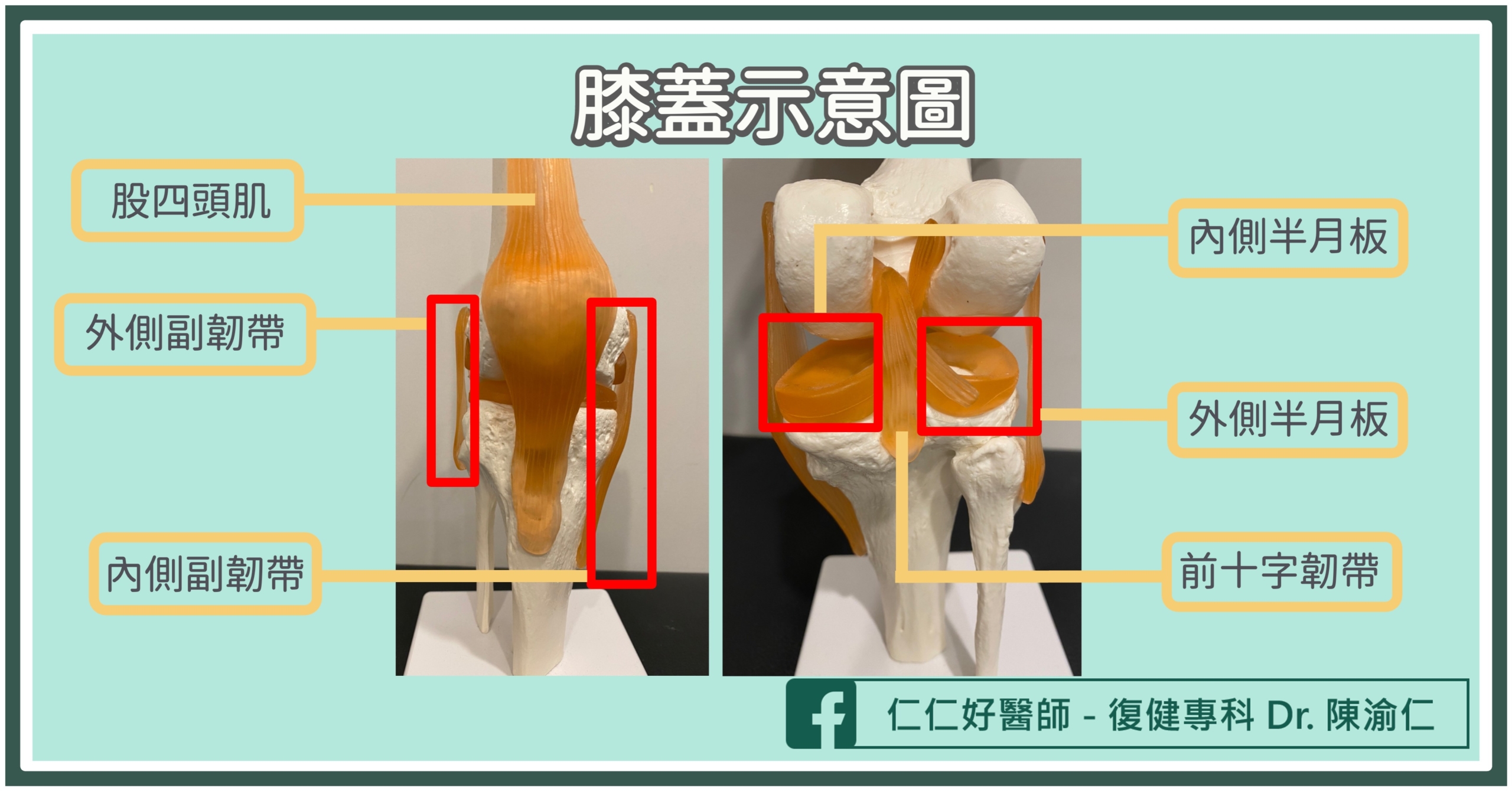

膝關節由四條重要的韌帶負責穩定:內側及外側副韌帶避免大腿股骨及小腿脛骨的內外側移動,前後十字韌帶則可避免膝關節的前後位移以及旋轉。

前後十字韌帶前後交叉,型態上就像一個「X」,因此得名。前十字韌帶是四條韌帶中最重要的穩定韌帶,也是最容易受傷的韌帶。據統計,美國一年新發生20萬個前十字韌帶受傷的患者。前十字韌帶分為兩束:內前束避免大腿跟小腿的前後位移,例如踢球動作可以拉住小腿而不會過度往前;外後束則避免膝關節過度旋轉。

前十字韌帶為什麼會受傷?

前十字韌帶受傷通常來自運動或是意外撞擊扭挫傷。羽球、籃球、滑雪、足球等運動都很常見,常見造成受傷的動作包括:

- 快速變換行進方向

- 突然停下

- 快速跑動突然停下急停

- 空中落地時著地不穩

- 直接撞擊

研究發現,女性前十字韌帶受傷的比例比男性高,原因可能是神經肌肉控制、骨盆到下肢的排列以及雌激素等因素。

值得一提的是,臀中肌及比目魚肌可以協助膝蓋穩定而減少前十字韌帶的壓力,因此訓練相關肌群可以保護前十字韌帶降低受傷風險。

前十字韌帶受傷有什麼症狀?

前十字韌帶受傷常見的症狀包括:

- 受傷當下聽到「啪」ㄧ聲,接著感覺膝蓋深層疼痛

- 膝蓋腫痛

- 走路不順,甚至跛行

- 膝蓋活動度受限

- 膝關節周圍疼痛

- 走路快一些覺得膝蓋不穩定,像膝蓋跑掉的感覺

如何檢查前十字韌帶受傷?

前十字韌帶受傷常會合併內側副韌帶及內側半月的受傷,因此會透過理學檢查及超音波檢查相關軟組織,並且確認是否有關節積液需要抽吸治療。若需要更確定深部軟組織的結構,或者確認半月板及軟骨等組織的受損狀況,會視情況安排核磁共振(MRI)檢查。

前十字韌帶受傷的治療方法

前十字韌帶受傷的處理方式須通盤考量,包括病人的年紀、活動強度需求(勞力工作或是辦公室上班族)、運動程度(職業球員或是一般運動愛好者)、受傷程度以及周邊組織的穩定性,處理方式包括:

- 藥物:短期使用非類固醇類消炎藥(NSAID)或乙醯胺酚(acetaminophen)

- 物理儀器:熱療、電療、雷射光療等儀器可以幫助修復及加強局部循環

- 徒手運動治療:治療師以手法放鬆膝關節周遭筋膜軟組織,並且檢查是否合併相關肌群的不穩定/肌力不足,以運動治療強化相關肌群,例如強化比目魚肌及臀中肌、減少股四頭肌及腓腸肌對前十字韌帶的壓力

- 超音波導引注射治療:若是超音波發現膝關節或積水/積血造成症狀,應儘早以超音波導引將積水抽出;若有前十字韌帶、膝內側副韌帶或半月板撕裂,則可以增生療法注射治療,藥物選項包括高濃度血小板血漿(PRP)、生物活性因子療法(Bioactive Molecules)高濃度葡萄糖等

- 手術:前十字韌帶的手術標準並不是撕裂或斷掉就一定要開刀,要整體考量膝關節的不穩定程度、相關的周邊組織受損(半月板及韌帶)、病患的活動強度需求以及保守治療的效果,建議與醫師詳細討論

前十字韌帶受傷的復健運動這樣做

前十字韌帶受傷的復健運動重點在於膝關節周邊的肌力及穩定協調訓練,建議在物理治療師協助下進行,示範動作如下圖。

結語

這個運動風氣盛行的年代,前十字韌帶受傷,包括撕裂或斷裂都相當常見,只要及時診斷治療,多數人可以回歸運動場域,也避免前十字韌帶損傷後的膝蓋不穩定,造成膝關節退化的風險。

動作示範指導:

仁生復健科診所 李承龍 物理治療師

仁生復健科診所 許芷聆 物理治療師

參考資料

- Pike AN, Patzkowski JC, Bottoni CR. Meniscal and Chondral Pathology Associated With Anterior Cruciate Ligament Injuries. J Am Acad Orthop Surg. 2019 Feb 01;27(3):75-84

- Sebesi, B.; Fésüs, Á.; Varga, M.; Atlasz, T.; Vadász, K.; Mayer, P.; Vass, L.; Meszler, B.; Balázs, B.; Váczi, M. The Indirect Role of Gluteus Medius Muscle in Knee Joint Stability during Unilateral Vertical Jump and Landing on Unstable Surface in Young Trained Males. Appl. Sci. 2021, 11, 7421

- Sutton KM, Bullock JM. Anterior cruciate ligament rupture: differences between males and females. J Am Acad Orthop Surg. 2013 Jan;21(1):41-50.

- Kvist J, Filbay S, Andersson C, Ardern CL, Gauffin H. Radiographic and Symptomatic Knee Osteoarthritis 32 to 37 Years After Acute Anterior Cruciate Ligament Rupture. Am J Sports Med. 2020 Aug;48(10):2387-2394

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

即將2歲的天天持續在探索世界,然而天天爸媽的煩惱是天天的活動力很好,但是常常挑食只吃他想吃的食物,希望他多吃一些還會生氣,而且喜歡的食物常變化,今天喜歡雞肉但明天又棄如敝屣,此外其他孩子都不太用口水巾了,但天天還是常常流口水,天天爸媽擔心這樣下去天天會營養不良,聽說復健科的兒童成長團隊可以評估處理孩子進食及口腔相關的問題,於是決定帶天天到復健科評估。

為什麼孩子會挑食不愛吃、不好餵、流口水?

許多家長的疑惑是,孩子挑食偏食會不會跟餵母乳有關?研究發現,吃母乳超過6個月的孩子跟完全沒有被餵食母乳的孩子跟相比,並沒有比較容易挑食。值得一提的是,在4~5個月就開始進食青菜的孩子,相較於6個月還才接觸青菜的孩子,比較不會挑食。

孩子的動作發展原則上會先出現粗大動作,例如大肢體的力量穩定性等,接著發展出精細小肌群動作例如手指協調度,再慢慢聚集到口腔及顏面部,所以基本上不會有孩子先會講話或拿剪刀,才會爬行走路。

因此若孩子有口腔肌力不足的問題,出現進食效率不佳、挑食、不喜歡吃需要咀嚼的食物、流口水,或整體性語音不清晰等問題,當排除潛在的神經肌肉病理性因素後,這時候應檢視孩子在粗大動作、精細動作、口腔/語言發展等面向是否有發展問題。

若孩子的發展里程碑基本上正常,那麼流口水、挑選特定材質進食、偏食等問題,可能源自於口腔感覺異常。當孩子的口腔顏面部有感覺輸入的問題,可能過度敏感也可能過度鈍感,甚至出現口腔防衛的狀況。舉例來說,鈍感的孩子可能喜歡吃脆口的食物,獲取強烈的感覺回饋;敏感的孩子,則可能喜歡吃軟一點、清淡一點,避免過多的感覺輸入;而口腔防衛的孩子,可能不給你洗臉、洗頭、看牙醫像地獄一般。

此外,口腔感覺異常的孩子,通常會有感覺統合的問題,因而需要兒童發展團隊醫師、語言治療師、職能治療師及物理治療師共同介入,才能為孩子打造全方位的完整治療計畫。

孩子挑食不愛吃會有什麼影響?

若孩子挑食偏食、不愛吃東西,可能的影響包括:

- 便秘:因為青菜蔬果纖維及水份攝取不足

- 營養不良:常見缺乏本應從肉及青菜攝取的鋅及鐵

- 影響身高

- 體重過輕

- 成年後依然挑食,甚至發展成飲食疾患

孩子挑食不愛吃怎麼辦?

孩子挑食偏食或流口水,可以從三個面向處理:

1.口腔訓練

- 最佳化口腔感覺:給予不同感覺的輸入,搭配口腔按摩,調適孩子的口腔感覺

- 強化口腔肌力:給予肌力訓練計畫,增加孩子整體口腔肌力

- 肌貼輔助,增強本體回饋

2.感覺統合

若孩子對特定的口感、氣味特別敏感影響進食,則可能需要感覺統合治療介入

3.整體肌力評估訓練

結語

孩子挑食偏食不愛吃,可能隱藏發展問題或口腔感覺異常,只要早期發現,評估並給予孩子需要的口腔訓練、感覺統合治療及肌力訓練,就能免於每次吃飯要將食物送入孩子口中猶如戰爭的窘境。

校稿:

仁生復健科診所 語言治療師 郭庭瑜

仁生復健科診所 職能治療師 廖元均

仁生復健科診所 物理治療師 林家安

參考資料

Taylor CM, Emmett PM. Picky eating in children: causes and consequences. Proc Nutr Soc. 2019 May;78(2):161-169

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

家家爸爸是美國人,家家媽媽是台灣人;家家在日本出生,直到1歲跟著爸爸媽媽回到台灣,現在已經2歲半了,家家媽媽發現家家會中英文的單字夾雜,甚至還有一些類似日文的發音,讓人聽的一頭霧水。家家媽媽擔心會不會是從小生長環境跟家庭狀況,讓家家的腦袋接收混亂訊息因而語言發展出問題,於是帶家家到復健科評估。

雙語環境的孩子會被混淆嗎?

據統計,美國加州超過1/3的孩子在雙語或多語環境長大,甚至到了2035,加州預計超過一半以上的孩子會在英語加上其他語言的環境長大。

不只美國,台灣的雙語或多語家庭也越來越多,也許是爸媽來自不同國籍背景,或是因為父母工作的關係,孩子是在外國長大。許多爸媽的擔憂是,孩子在成長期接觸多種語言,會不會造成混淆?

科學研究已經證實,雙語環境的孩子不會在語言之間混淆。即使在嬰兒時期,孩子就能透過音韻聲調節奏辨認是哪種語言,就像我們即使不會說日文,還是聽得出他人是在講日文,因此雙語環境孩子反而會對語言更為敏感。

另一個常見的問題是,部分家庭會自行分工,一個人講一種語言,以免孩子混淆,研究發現這種「一人一語言」的策略其實並不需要,孩子對於不同語言的思考辨別模式跟成人沒有差異,就像我們聽到「我們下週要跟uncle去San Fancisco」這句話,不需要思考馬上就能理解。

雙語孩子有什麼優勢?

很多人都聽過學習語言要趁早,這個觀念是正確的,因為大腦在發展早期確實對於語言的敏感度較高,而雙語孩子對於語言的敏感度又能持續更久。研究發現,4個月大的單語言及雙語孩子對於語言細微區別包括臉部表情等等的敏銳度差異不大,然而到8個月大時,雙語孩子對語言的敏感度明顯高過單語言環境的孩子;孩子越大對於外語語音的敏感性會越差,間接導致如果是習語後(6歲後)獲得的第二語言,不管再怎麼流暢,都不會達到直接該第二外語為母語的使用者的程度,例如雙語環境下的孩子。

此外,雙語環境長大的孩子「讀空氣」,也就是從聲音語調面部表情等線索判斷他人想法的能力更強;任務轉換的速度也更快,可能跟大腦長期在語言之間轉換的訓練有關。

雙語或多語孩子的語言發展會比較慢嗎?

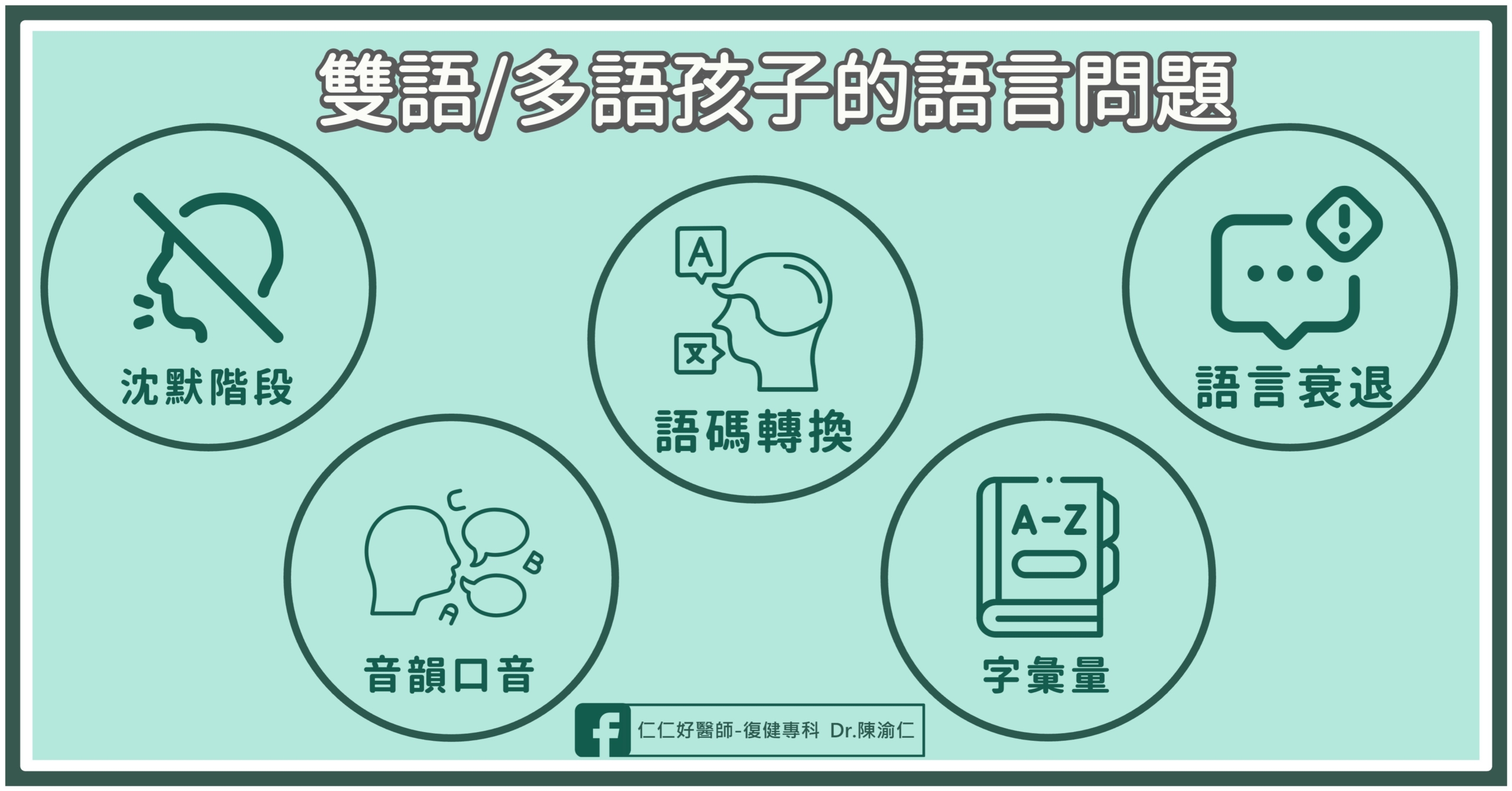

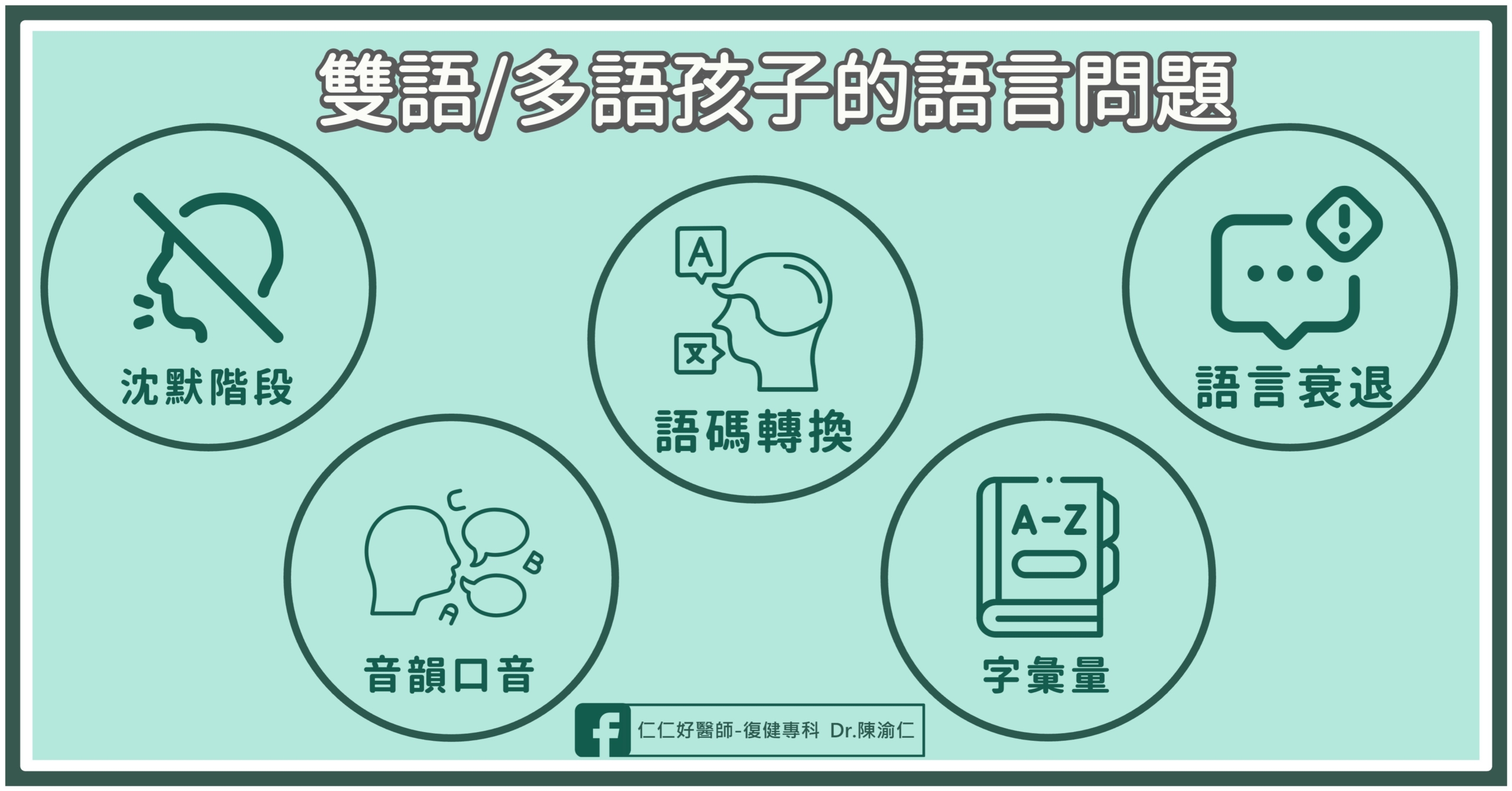

研究證實,雙語或多語環境下長大的孩子相較於單一語言環境長大的孩子,並不會比較容易發生語言發展遲緩、學習障礙等問題。然而家長或老師常會發現雙語的孩子語言發展較慢,常見的原因包括:

- 沈默階段:因為雙語同步輸入,孩子需要整合兩種語言,這時候即使孩子能正確理解,但會有些命名或較少表達的狀況

- 語碼轉換:孩子可能會出現一句話混雜著兩種語言,例如媽咪我要吃apple

- 語言衰退:若孩子優勢語言為中文,可能因為搬遷到美國,導致學習好英語前語言能力看似不彰,中文能力變差

- 音韻/口音問題:排除構音音韻的問題,若優勢語言沒有第二語言的語音,因此表達時可能會有不標準的狀況,如:學習中文的孩子,/th/的音通常不那麼標準,或是日本人的L音等

- 字彙量:同樣學習到50個單字,雙語環境的孩子可能是兩種語言各學到25個單字,表達的精確度勢必比不上單一語言的50個單字,這種狀況不等於語言發展遲緩

雙語環境孩子的語言發展偏慢怎麼辦?

因雙語孩子的語音整合可能相對慢,一般會給孩子半年的緩衝期,但如果發展里程碑延遲超過半年,孩子可能潛藏語言發展的問題。

關於雙語教育的語言刺激,常見狀況是學校給予第二語言,這種模式還是會以第一語言為優先,建議語言刺激的比例上,第一語言(希望能夠精通的語言):第二語言,可以達到7:3的比例,比較不會影響到兩者的發展,以及第一語言的流暢性。

語言發展沒有問題的孩子,並不會因為雙語教育而影響語言發展;因為雙語教育而出現的語言衰退、沈默期等現象,可以透過照顧者給予豐富的語言刺激、繪本共讀等策略改善。若懷疑孩子有潛在的語言發展問題,或是因為雙語而出現適應不良的狀況,照顧者可以尋求專業醫師及語言治療師的評估,陪伴孩子成為良好的語言使用者。

結語

地球村的年代,雙語或多語家庭越來越多,雙語或多語教育也相當盛行,儘管孩子並不會因為多語言環境而混淆,但確實可能會有適應轉換問題,或是潛藏語言發展狀況,若有疑慮擔心建議由兒童發展團隊評估,陪伴孩子給予相應的調整。

校稿:

仁生復健科診所 語言治療師 郭庭瑜

參考資料

- Wei L. Dimensions of bilingualism. In: Wei L, editor. The bilingualism reader. New York: Routledge; 2000. pp. 3–25

- Byers-Heinlein K, Burns TC, Werker JF. The roots of bilingualism in newborns. Psychological Science. 2010;21(3):343–348

- Paradis J, Genesee F, Crago MB. Dual language development and disorders. Baltimore: Paul H Brookes Publishing Company; 2010

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

5歲的圓圓在幼兒園成長的頭好壯壯,然而最近學注音符號、閱讀跟簡單數學時,圓圓媽媽發現比起哥哥,圓圓的理解力似乎比較差,不只對於符號的理解較差,閱讀的理解力跟速度也跟不上,而且容易做不到就想要放棄。圓圓媽媽跟老師都覺得圓圓的智力並不差,然而學習似乎有些辛苦,圓圓媽媽想起圓圓哥哥的同學當年有因為發現「學習障礙」的問題,所以在復健科訓練過一段時間,現在的課業表現依然嚇嚇叫,看不出當年曾經有遇到問題。圓圓媽媽於是決定帶圓圓到復健科給兒童成長團隊評估。

什麼是「學習障礙」?

學習障礙 (learning disorder)通常來自大腦無法正常處理輸入的資訊,將其轉化為正確的理解及行為輸出,因而在聽、說、讀、寫、推理、運算的學習上,出現一項或多項顯著困難。

研究發現,孩子的學習障礙跟中樞神經發展異常有很大的相關,可能源自於基因、出生狀態(出生體重過低、先天感染等)、情緒創傷、頭部外傷等因素。

要特別一提的是,學習障礙的孩子通常智力在中等甚至中等以上,也因此預期的學習表現跟實際狀況會有落差,造成孩子在學校的信心低落,甚至影響情緒。

學習障礙會影響哪些層面?

學習障礙影響的面向包括閱讀、書寫、數理、語言使用、非語言技巧等。

- 閱讀:注音符號或國字看不懂,而且閱讀速度緩慢,有閱讀理解障礙。例如每個字都看得懂,但看得很慢,合起來讀不懂

- 書寫:不會組合注音符號,拼音兜不起來;寫的字忽大忽小,一行字寫下來歪七扭八,看不出來是哪一行;無法判斷筆畫;寫字太大力,橡皮擦擦不乾淨;寫/念出火星文

- 數理:無法理解數理相關重點;看不懂算式,也列不出算式;不懂符號意義,把要加的拿來減,要除的拿來乘;無法理解應用題,例如1+1=2可以懂,但是「爸爸有1顆蘋果,媽媽有一顆蘋果,家裡有多少蘋果」就不懂了

- 語言理解:無法聽從指示、回答問題;通常從視覺線索可以理解情境,但無法從單純語言理解

- 非語言技巧:無法理解抽象概念;無法從臉部表情及聲音高低等線索判斷對方的情緒,不會讀空氣;身體協調度不佳

什麼時候要懷疑孩子可能有學習障礙?

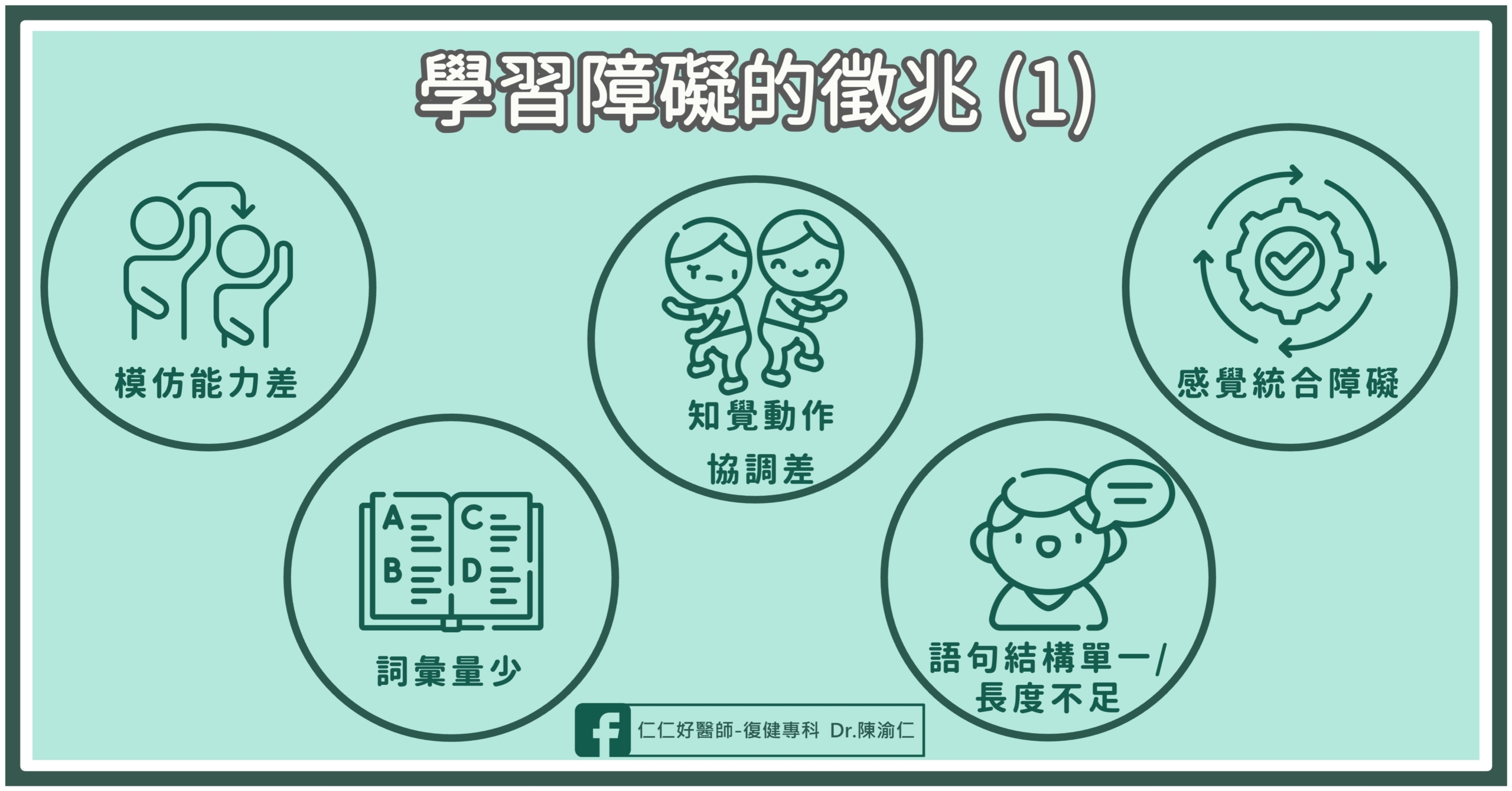

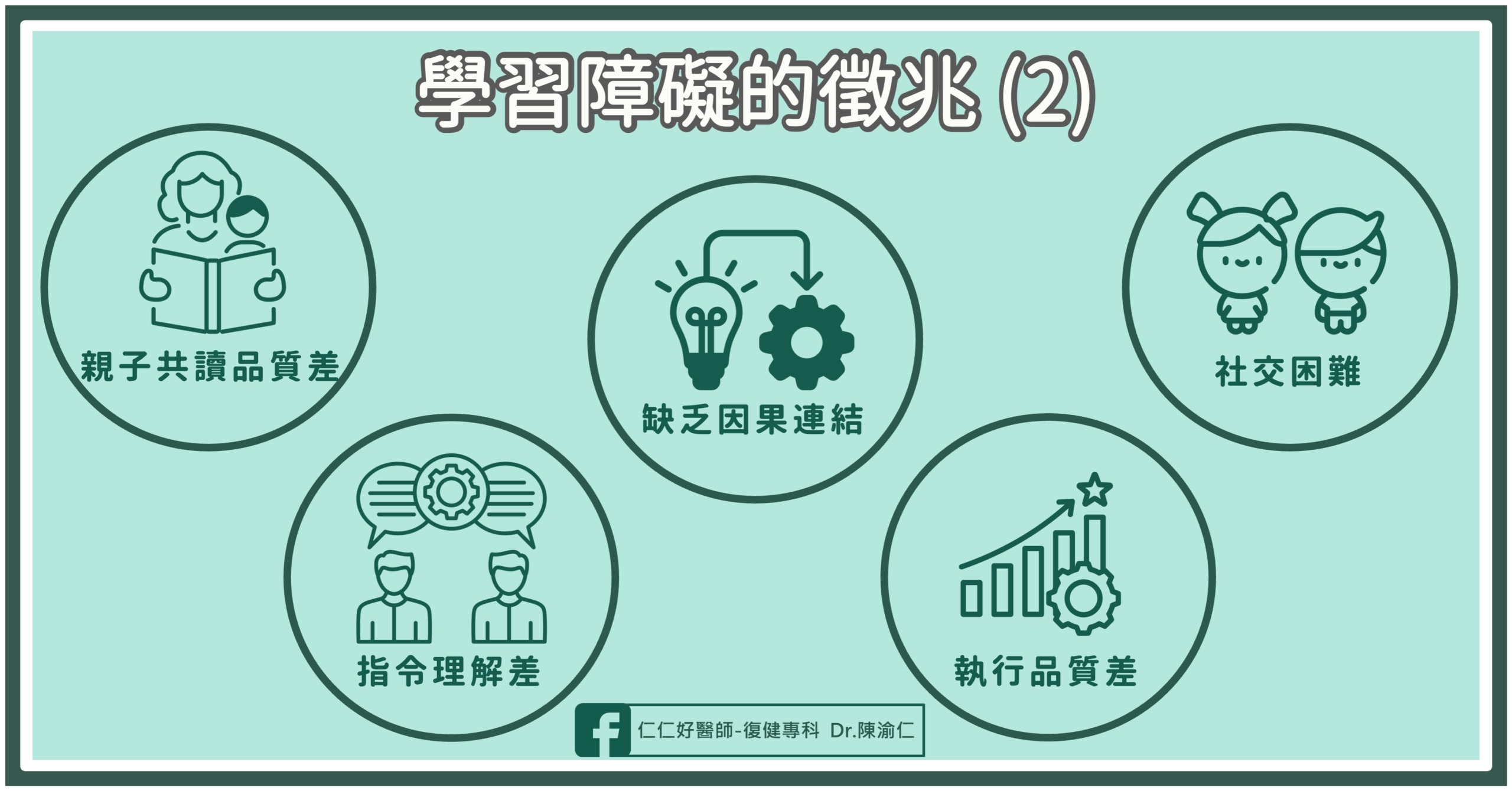

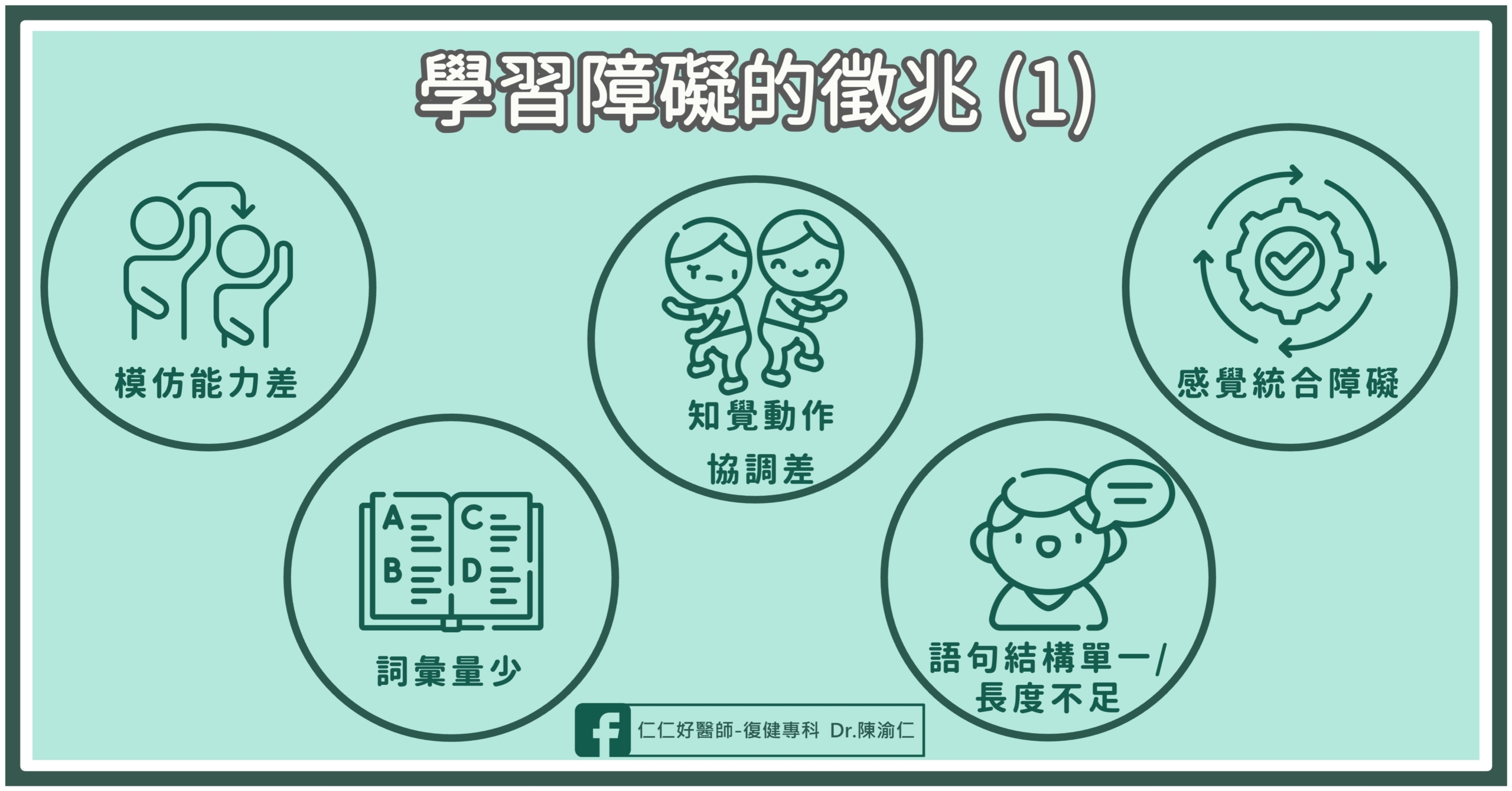

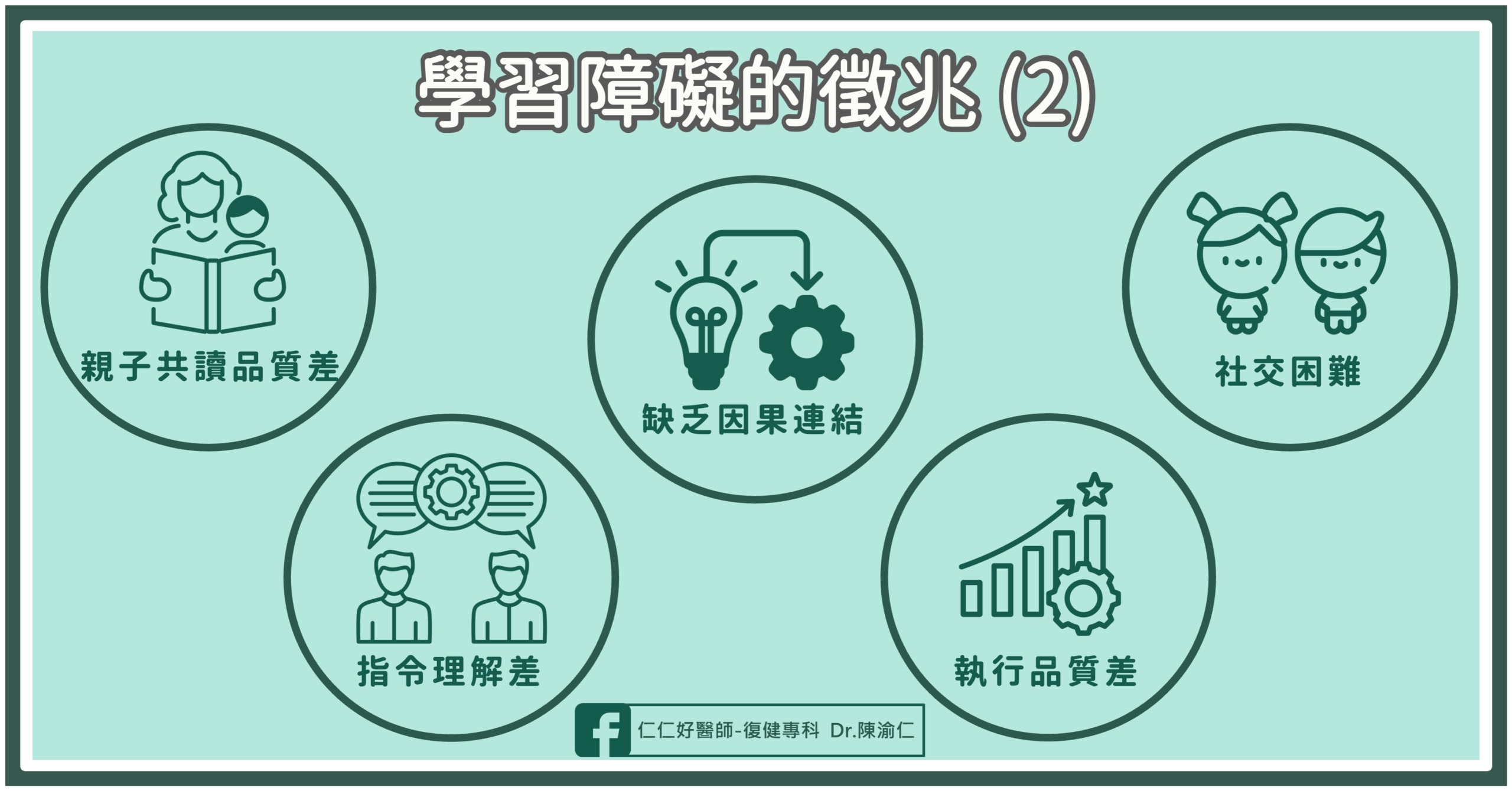

孩子對於學習有困難或排斥並不特別,然而若在成人協助下超過6個月,孩子的學習還是有問題且沒有進步,就表示孩子可能有學習障礙。要特別注意的是,學齡前的學習障礙特質,可能與發展遲緩、智能障礙或是其他發展相關疾患重疊。若孩子有下列狀況,建議至兒童成長團隊的醫師及治療師評估訓練。

- 模仿能力不良:幼童時期會發現仿做品質不好或是動作模仿能力不佳,無法良好運用肢體,但在鏡子前仿照會比較容易學習

- 知覺動作協調不良:美勞作品差強人意、剪刀剪出來的物品歪七扭八甚至剪到手;看字看顛倒

- 感覺統合障礙:同手同腳、走路步伐像行軍;寫字太大力或無力軟趴趴

- 不太會扮家家酒:劇本重複單調,無法置換角色,只想當老闆當醫師,不想換角色;只有狀聲詞,沒有角色台詞

- 詞彙量匱乏:使用很多代名詞,例如「他在那邊做那個」;無法言語表達情緒感受,因而容易情緒不穩定潰堤;無法說出學校發生的事情,問孩子怎麼但孩子沒有回應

- 語句結構單一或長度不足:主要是簡單句;連接詞都是「然後」;句子平均5個字,例如「他在做那個」

- 親子共讀品質不佳:都是媽媽在講、小孩聽到睡著、問小孩問題答不出來、看到書就想跑走

- 缺乏因果連結:無法理解前因後果

- 社交困難:無法融入學校團體生活,像在狀況外

- 指令理解、執行品質差:事情講再多次都不懂;聽人講話都聽一半、事情做一半人就不見了;詢問得不到具體的回應或只是回答「忘了」

孩子有學習障礙怎麼辦?

若孩子有學習障礙,可以從物理、職能及語言三個面向協助孩子:

物理治療

- 體適能及肌耐力訓練:培養良好的體適能及肌耐力,讓孩子的精神狀況及體力最佳化,足以面對學習

- 眼球控制及身體協調:提升協調性,提升孩子在閱讀及書寫的穩定及品質

- 姿勢平衡穩定:若軀幹四肢平衡穩定不佳,會影響孩子學習品質,進而降低書寫及閱讀的效率

職能治療

- 感覺統合:最佳化孩子的感官知覺調節

- 視知覺治療:處理孩子閱讀跳行漏字、筆畫判讀及鏡像問題

- 書寫介入:優化精細動作技巧及小肌肉發展,進一步促進書寫品質

語言治療

- 聽理解及聽知覺:促進孩子聽覺工作記憶,提升記憶品質

- 句型理解及表達:提升孩子語句邏輯理解,增加語句豐富性及長度

- 閱讀理解及表達:提升親子共讀品質,促進孩子短文理解及整體表達組織結構

- 閱讀歷程:幫助孩子正確理解文字及注音符號,促進閱讀速率、提升整體語文及數理學習品質

結語

孩子有學習障礙並不可怕,只要及時發現閱讀、書寫、數理、語言使用、非語言技巧的問題,給予適切的評估及訓練治療,孩子可以回到學習的軌道,樂在學習、順利成長茁壯!

校稿:

仁生復健科診所 職能治療師 廖元均

仁生復健科診所 物理治療師 林家安

仁生復健科診所 語言治療師 郭庭瑜

參考資料

- Mammarella IC, Cornoldi C. Nonverbal learning disability (developmental visuospatial disorder). Handb Clin Neurol. 2020;174:83-91

- Castaldi E, Piazza M, Iuculano T. Learning disabilities: Developmental dyscalculia. Handb Clin Neurol. 2020;174:61-75

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

和同齡的孩子相比,3歲的君君睡眠時間似乎比較晚也短,君君不到晚上12點不睡覺,早上6點就準時叫爸媽醒來,白天需要工作的君君爸媽長久下來睡眠不足不但精神不濟,脾氣也變得暴躁。君君媽媽覺得這樣下去不是辦法,決定跟醫師及治療師請教,為什麼君君都不睡覺?

為什麼孩子會有睡眠問題?

據統計,高達50%的孩子經歷過睡眠問題,可能是入睡困難也可能是難以持續睡眠,孩子常見的睡眠問題原因包括:

- 睡眠呼吸中止症:約1 ~ 5%的孩子有睡眠呼吸中止症,主要的原因包括肥胖及扁桃腺肥大

- 不寧腿症候群:約1 ~ 5%的孩子有不寧腿症候群,儘管沒有疼痛但會不由自主活動雙腳因而影響睡眠,可能跟缺鐵有關

- 夜間磨牙:夜間磨牙可能跟日間的壓力或咬合有關,宜評估避免後續產生顳顎關節疾患及疼痛

- 注意力不足過動症、衝動控制不佳

- 飲食問題:高油高鹽油炸食物、甜食、攝取過多含咖啡因食物

- 作息因素:白天或睡前過度興奮、白天睡太多

- 心理狀態:分離焦慮害怕睡著後見不到爸媽

- 短期波動:旅行、生病、壓力等

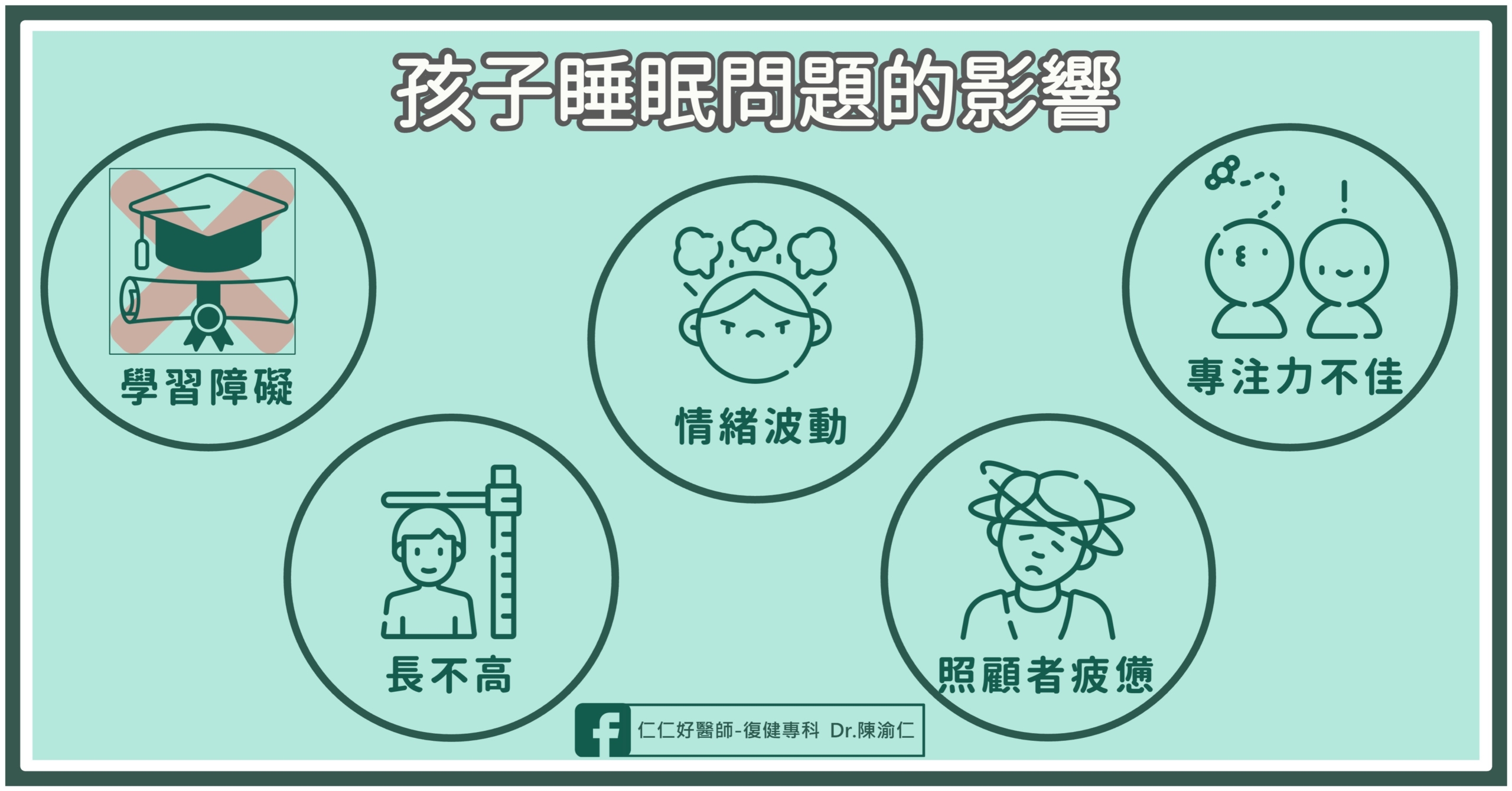

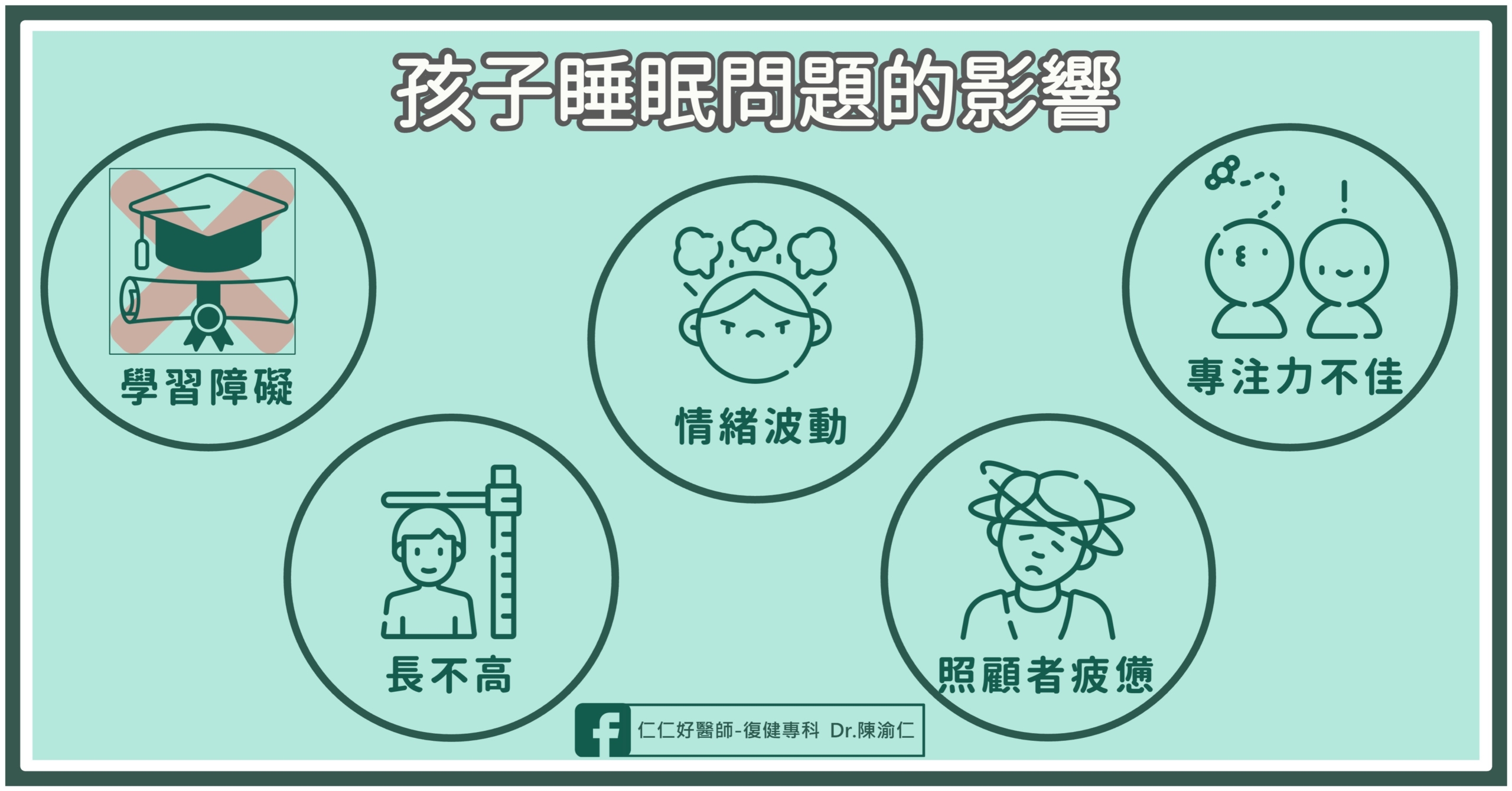

孩子的睡眠問題會有什麼影響?

孩子的睡眠問題不只對孩子,對家庭也會有影響,影響層面包括:

- 孩子情緒波動較大、易怒

- 孩子可能有學習障礙、學業表現較差

- 孩子專注力不佳

- 孩子長不高

- 照顧者睡眠也可能受影響,因而造成憂鬱、效率低下等狀況

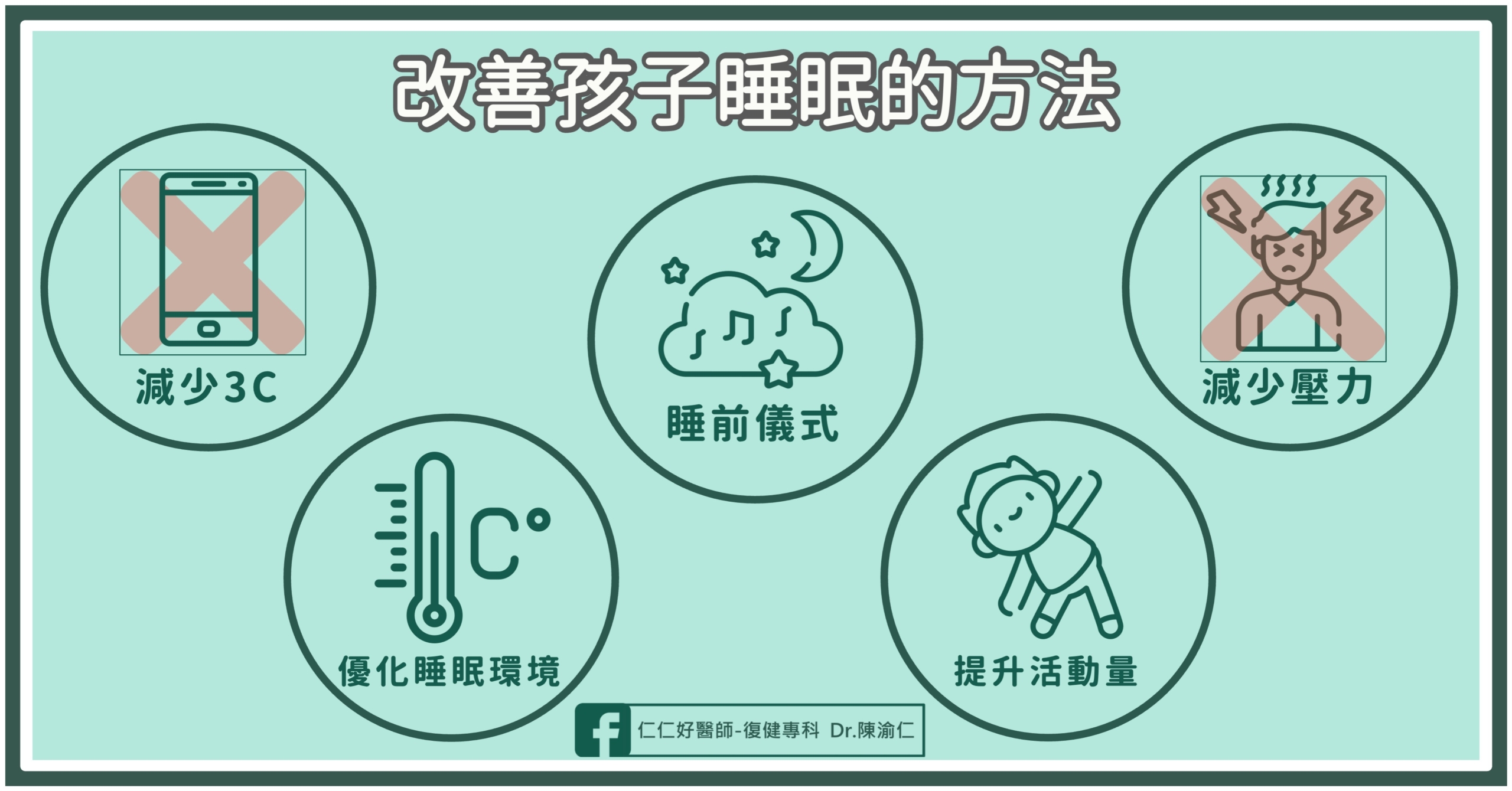

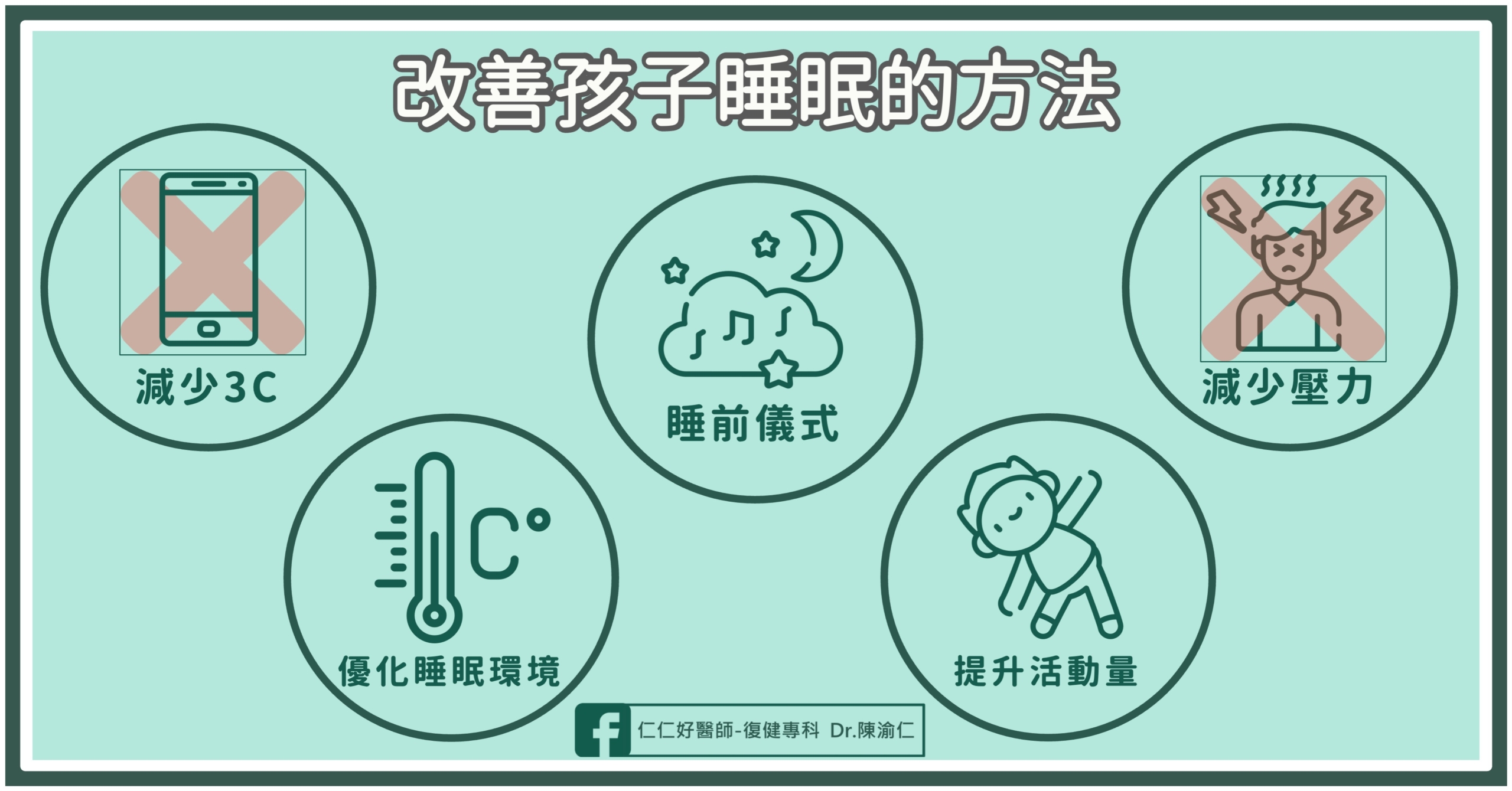

如何改善孩子的睡眠?

若孩子的睡眠有問題,可以跟兒童成長團隊的醫師及治療師討論可能的原因及策略,可以使用的方式包括:

- 改善睡眠衛生:建立良好完整的睡眠習慣,包括減少使用3C產品、白天多運動、白天不要睡太多、建立睡前儀式包括聽音樂、親子共讀等

- 減少壓力來源:找出孩子是否有過度壓力,例如來自學習環境或分離焦慮,治療師可視情況以感覺統合訓練,提升孩子的感知能力進而降低壓力

- 優化睡眠環境:睡前就開始避免過多光線、調整適合睡眠的環境及溫度、安撫小物等

- 提升活動量:可與治療師討論整體活動量及大肌群的訓練,不只提升體力也可以幫助睡眠

要特別一提的是,行為模式相關的孩子睡眠問題,不建議使用安眠藥物。

結語

孩子的睡眠問題其實相當常見,不只影響孩子的精神專注力、學習及長高,也會對照顧者的健康造成影響,只要適當調整睡眠衛生、調整環境,並且與醫師治療師討論給孩子需要的行為模式及活動調整,孩子就不會再徹夜不眠。校稿:

仁生復健科診所 職能治療師 廖元均

仁生復健科診所 物理治療師 林家安

仁生復健科診所 語言治療師 郭庭瑜

參考資料

- Slowik JM, Sankari A, Collen JF. Obstructive Sleep Apnea. [Updated 2024 Mar 21]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls

- Carter KA, Hathaway NE, Lettieri CF. Common sleep disorders in children. Am Fam Physician. 2014 Mar 1;89(5):368-77

- Carroll AJ, Appleton J, Harris KM. Child sleep problems, maternal sleep and self-efficacy: Sleep’s complicated role in maternal depression. J Sleep Res. 2024 Apr;33(2):e14005

- Mindell JA, Emslie G, Blumer J, et al. Pharmacologic management of insomnia in children and adolescents: consensus statement. Pediatrics. 2006;117(6):e1223-e1232.

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

還記得孩子的第一本立體書嗎?還記得角落那本孩子當年最愛的有聲書?從很小的時候,在親子共讀及唱跳的時光中,孩子逐漸習慣也喜歡上閱讀。那麼,要再更進一步,讓孩子自己說故事嗎?孩子自己講故事有什麼好處呢?

為什麼講故事對孩子很重要?

閱讀對孩子的好處包括提升認知功能發展、專注力、對語言的興趣等等,大家都已經耳熟能詳,但「孩子自己說故事」跟閱讀並不完全相同,對孩子會有以下額外的益處:

- 提升理解力:對語言要有更深的理解才能閱讀後進而輸出講出來,因此講故事是很好的訓練

- 強化專注力:視知覺協調及專注力良好才能講出故事,此外還要注意聽眾的反應

- 活化想像力及認知功能:孩子說故事時可能運用想像力搭配動作及音調變化,是很好的練習

- 增加詞彙量

- 優化溝通技巧

- 良好親子互動

研究發現,聽故事跟說故事的孩子相比,說故事的孩子多年後在專注力跟理解力的表現都比較好。那麼要如何讓孩子開始講故事呢?

如何開始讓孩子學著講故事?

下面是讓孩子開始講故事的一些技巧:

- 挑選適合的故事:有清楚開頭、本體及結尾的故事,最好有一些意涵在,例如龜兔賽跑關於恆心。讓孩子先熟悉這個故事,再慢慢進到講故事

- 讓孩子參與:加上特別的聲調動作讓孩子注意,並且在某些段落問孩子問題,例如「哇你知道接下來會發生什麼事情嗎!」。孩子若能講出則表示確實理解故事

- 鼓勵孩子跟別人講一小段:鼓勵孩子再講一次這個有趣故事給沒聽到的家人聽

- 關於使用的語言,只要孩子舒服可以溝通,起始階段用任何語言都是可以的。若孩子閱讀能力不錯但講故事的能力不盡理想,可以跟兒童發展團隊的醫師及治療師討論可能的狀況及可以使用的技巧。

結語

閱讀加上自己講故事,可以提升孩子的認知功能及語言發展,並且讓孩子有更多的詞彙量。循序漸進,有時當個聆聽者,專心聽也鼓勵孩子講出自己版本的故事!

校稿:

仁生復健科診所 語言治療師 郭庭瑜

仁生復健科診所 職能治療師 廖元均

仁生復健科診所 物理治療師 林家安

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

5歲的家家儘管還要一陣子才進入小學,但家家媽媽近來在群組看到好多家長在分享「幼小銜接」,指孩子從幼兒園進展到小學階段前應有的準備,也看到一些家長分享孩子進入小學遇到的困難與挑戰,家家媽媽一直秉持快樂適性成長的方針陪伴家家長大,但看到這麼多家庭的難關,家家媽媽在想,是不是應該趁家家進小學前做好準備,有備無患?

為什麼要為小學做準備?

小學跟家庭/幼兒園是截然不同的環境,對孩子是一個重要的轉折。進入小學是孩子12年國民義務教育的起點,學校體系的上下課時間規範較為嚴格、班級人數多因此自我管理能力要更強,對於學業的要求及壓力也更大,相較於幼兒園主要以遊戲中學習,強調活動及團體生活的目標差異很大。

以學業來說,小學每堂課40分鐘,且每節課有明確的學習目標及課後學習功課,是更為系統性的學習,此外108課綱相當重視小組討論及表達能力,也跟孩子的團體社交溝通能力高度相關,因此良好的準備可以讓孩子進入小學更為放心自在。

小學的課業學習需要哪些能力?

課業學習是小學其中一個重要的目標,也是許多家長很在意的面向,下列能力跟孩子的課業的學習有很大的關聯:

- 體力:小學一堂課40分鐘,需要足夠體力面對半天或整天的課程

- 專注力及警醒程度:課前準備、上課聽講及回家作業,都需要孩子維持專注

- 閱讀理解:若每個注音幾乎都懂,但合起來就是不懂,表示閱讀理解力需要加強

- 社交互動及語用發展:正確理解老師同學的語言,以及課堂的潛規則,才更能適應新課綱下的小組討論

- 問題解決及主動思考:此能力為108課綱相當重視的一環,在作業及小組討論都很重要

- 執行效率:若每天寫功課寫到10點,會變成惡性循環

- 書寫能力:手弓穩定性及握筆運筆等精細動作

如何做好準備迎接小學的學習?

閱讀能力

很多家長的疑惑是,要不要先教注音符號?話說從頭,注音符號是為了閱讀,而閱讀能力跟孩子的聲韻覺識(phonological awareness)有高度相關,聲韻覺識指孩子能不能辨識聲母、韻母及聲調等,進而發展出自己的語言規則,許多研究都發現,聲韻覺識跟孩子的閱讀識字語言能力有高度相關,因此由醫師及治療師評估孩子的聲韻覺識是否到位,並且給予相應的訓練,才是提升孩子閱讀能力的根本之道。

從注音符號的拼讀概念、課本圖片內容的詮釋解讀、課室規則的理解都是孩子需要練習理解的內容。課文圖片的內容,孩子能不能正確抓到重點,或是時常描述枝微末節非重點的內容;注音符號的拼讀,孩子是不是每個符號甚至文字能夠個別辨識讀出,但無法將其合併後的語音或是內容進行詮釋,上述狀況可能暗示孩子有閱讀理解的問題!

敘事能力

另一個重要的面向是敘事能力,包括句型發展、故事要素、故事文法等元素,對於孩子的課文理解、小日記書寫甚至作文的書寫,都有重要的關係。

此外敘事能力也跟孩子課文理解能不能有效率且正確抓到主旨,以及後續小日記、寫作,會呈現高潮迭起的文章架構或是流水帳式的風格息息相關。

學齡前的親子共讀、拼圖及兒童靜態活動(繪畫出具主題的作品、樂高)等等,皆會影響孩子在學齡後閱讀課本是否會跳行漏字、處理題目抓不到重點,以及長時間重點處理、工作記憶整合及提取能力。

值得一提的是,感覺統合治療可以強化孩子感知能力及動作技巧,特別是對環境轉換敏感、或頻繁躁動、難以安坐的孩子,進一步讓孩子冷靜及提升專注力、強化期待孩子有好的行為、協助孩子在活動之間流暢地轉換。

結語

進入小學是孩子重要的轉折但也是一個震撼教育,若有需要加強的能力,儘早由兒童發展團隊醫師及治療師評估並且在相對無壓力的狀態下做好幼小銜接的學前準備,對孩子及家長都會輕鬆許多!

校稿:

仁生復健科診所 物理治療師 林家安

仁生復健科診所 職能治療師 廖元均

仁生復健科診所 語言治療師 郭庭瑜

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

兩歲的小徹即將進入幼兒園,但小徹出生之後都是爸爸媽媽跟阿公阿嬤帶,只有偶爾跟親戚朋友的孩子玩,而且只要熟悉的人一離開視線,小徹就會放聲大哭,小徹媽媽很擔心小徹到幼兒園會不會適應不良?但若不去幼兒園也擔心小徹會越來越難適應團體生活…

幼兒園跟家庭有什麼不同?孩子需要哪些能力?

多數家庭是圍繞著孩子的需求旋轉,吃飯、睡覺、玩樂,幾乎是以孩子的需求為準,一不小心就可能養出小霸王。然而幼兒園是小社會,孩子需要遵守團體規範,跟著團體的作息,聆聽老師的指令並執行,以上聽來容易但對孩子而言是全新的世界,需要有足夠適應力才能在幼兒園開心學習成長。

要特別一提的是,幼兒園每位老師要照顧15個孩子(註:政府逐步朝師生比1:12的方向調整),確實難以像保母或是托嬰中心細細觀察每個孩子,因此孩子需要能表達簡單生理需求,老師才能及時處理。

家長如何協助孩子適應幼兒園?

進入幼兒園對孩子是體驗一個全新的世界,可能遇到各式各樣的問題,家長可以幫孩子做好下面準備,多一分準備、少一分擔憂。

- 面對分離焦慮:分離焦慮是指孩子跟父母或主要照顧者分開時會有焦慮、不安的狀態,若孩子有分離焦慮不願意上學,要讓孩子知道明確的時間表,放學後家長會回到他身邊,相信老師們會好好照顧孩子渡過開心的一天

- 溝通孩子狀況:若孩子有一些特殊狀況,例如自閉症類群障礙症、注意力缺失等,務必讓老師了解孩子的治療狀況及現況

- 準備孩子習慣的用品:讓孩子在家先習慣吃飯用具等日用品,讓孩子感受到的變化減到最少,此外可以帶孩子的安撫小物例如毛巾,但要避免聲光玩具等反而可能讓孩子分心的物品

- 提升溝通表達技巧:在入園前幾週,與孩子練習小小角色扮演活動,或者用布偶擔任小朋友的角色,照顧者擔任老師的角色,適度的運用自問自答的技巧,讓孩子了解如何表達與回應,例如:布偶表達「我要上廁所!」,照顧者馬上回應「快去,需要老師幫忙嗎?」

- 預告與心理準備:入園前幾週與孩子一同參觀幼兒園的環境,預告孩子即將在這邊有新的生活、以及透過不同的繪本及幼兒影片,讓孩子了解會在幼兒園發生或參與到的新鮮事物

- 肯定孩子的行為:在孩子入園初期可每日放學後「明確的」肯定孩子的行為,如自己去上學了、中午有自己吃飯等等,也可以引導孩子分享學校的生活經驗,陪伴兒童消化及適應初期的各種狀況及應對問題。

孩子在幼兒園適應不良怎麼辦?

幼兒園可視為一個小社會,儘管有老師帶領但不一定能完整處理每個孩子不同的需求及發展狀況,若發現孩子有抗拒上學、情緒起伏變大、夜間惡夢大叫等狀況,可能表示孩子在幼兒園適應不良,可以由兒童發展團隊的醫師及治療師群評估,包括大動作成熟度、情緒穩定、感覺統合、語言發展等面向,當孩子上述能力發展較慢時,在幼兒園可能跟同學老師難以溝通,造成情緒起伏,或者發現動作協調能力跟不上同儕而生氣難過。

經過完整評估後,若確實部分能力發展較慢,可以由治療師安排一對一加強訓練,或在經過治療師評估安排的「友善的小團體」中逐漸習慣團體生活,終而達成在幼兒園開心生活成長的目標。

結語

對孩子來說,從單純家庭進入幼兒園生活並不容易,可能比成人畢業進入職場的變化還大。尤其每個孩子都有自己的成長軌跡,進入幼兒園後需要高度的適應及表達能力,還要學習部分生活自理,當中的變化對孩子是很大的考驗。家長可以陪伴觀察鼓勵孩子進入新的階段,但也要留意孩子的適應狀況,若有狀況盡快由兒童發展團隊評估及訓練,孩子才能在自己的發展軌道愉悅成長茁壯。

校稿:

仁生復健科診所 物理治療師 林家安

仁生復健科診所 職能治療師 廖元均

仁生復健科診所 語言治療師 郭庭瑜

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

Scroll to top

官方網站設計

, 設計品牌

, 台北品牌設計

, 台南品牌設計

, 品牌設計

, LOGO設計

, 台北LOGO設計

, 台南LOGO設計

, 名片設計

, 台北名片設計

, 台南名片設計

, CIS企業識別設計

, 設計LOGO

, 台北設計LOGO

, 台南設計LOGO

, 視覺設計

, 網頁設計

, 台北網頁設計

, 台中網頁設計

, 台南網頁設計

, 高雄網頁設計

, 網站設計

, 台北網站設計

, 台中網站設計

, 台南網站設計

, 高雄網站設計

, 官網設計

, 台北官網設計

, 台中官網設計

, 台南官網設計

, 高雄官網設計

, 公司官網設計

, 形象官網設計

, 產品官網設計

, 響應式網頁設計

, 響應式網站設計

, 公司網頁設計

, 教會網站設計設計

, 婚攝

, 婚禮攝影

, 婚紗攝影

, 婚攝推薦

, 美式婚禮攝影

, 美式婚紗攝影

, 孕婦寫真

, 親子寫真

, 家庭寫真

, 美式風格婚紗攝影

, 美式風格婚禮攝影

, 台北美式婚禮攝影推薦

, 網站設計

, 網頁設計

, 響應式網頁設計

, SEO最佳化

, SEO搜尋引擎最佳化

, 血壓量測

, 腕式血壓計

, 全自動手臂式血壓計

, 心房顫動偵測

, 體溫計

, 耳溫槍

, 額溫槍

, 熱敷墊

, 電毯

, 中風

, 高血壓

, 血壓計

, 血壓計推薦

, 血壓計品牌

, 歐姆龍

, 百靈

, 台北攝影棚出租

, 台北攝影棚租借

, 攝影棚出租

, 攝影棚租借

, 攝影場地租借

, 專業形象照

, 形象照拍攝

, 個人形象照

, 孕婦禮服出租

, 孕婦禮服租借

, 自助婚紗

, 自助婚紗攝影

, 台北攝影棚出租推薦

, 台北專業形象照推薦

, 孕婦禮服出租推薦

, 自助婚紗推薦

, 婚攝

, 婚禮攝影

, 婚禮紀錄

, 台北親子寫真

, 台南親子寫真

, 台中親子寫真

, 高雄親子寫真

, 台北兒童寫真

, 台南兒童寫真

, 台中兒童寫真

, 高雄兒童寫真

, 台北親子寫真推薦

, 台南親子寫真推薦

, 台中親子寫真推薦

, 高雄親子寫真推薦

, 台南家庭寫真

, 台中家庭寫真

, 高雄家庭寫真

, 台南全家福

, 台中全家福

, 高雄全家福

, 婚攝

, 台南婚攝

, 婚禮攝影

, 自助婚紗

, 台南婚禮攝影

, 台南婚禮攝影推薦

, 新秘

, 新娘秘書

, 新娘造型

, 高雄新秘推薦

, 台北新秘推薦

, 新秘Yuki

, 白色夢幻新秘Yuki

, 新娘秘書Yuki

, 新娘助理

, 高雄新秘

, 台北新秘

, 婚禮婚紗造型

, 新娘妝髮造型

, 新秘彩妝造型

, 自助婚紗造型

, 台北新娘秘書推薦

, 高雄新娘秘書推薦

, 花草風造型

, 自然風格造型

, 室內香氛

, 居家香氛

, 房間香氛

, 空間香氛

, 香氛蠟燭

, 香氛精油

, 居家香精

, 精油香氛

, 居家香氛擴香

, 香氛蠟燭推薦

, 房間香氛推薦

, 香氛品牌推薦

, 嚴選香氛

, 香氛推薦

, 精油推薦

, 高雄葬儀社

, 高雄生命禮儀

, 高雄殯葬服務

, 屏東葬儀社

, 屏東生命禮儀

, 屏東殯葬服務

, 土地整合

, 土地開發

, 投資辦公室

, 廠辦整合規劃

, 工業地

, 徵收土地

, 洲子洋重劃區

, 塭仔圳重劃區

, 寵物氧氣機

, PetO2 寵物氧氣機

, 寵物製氧機

, 寵物專用氧氣機

, 狗用氧氣機

, 貓用氧氣機

, 犬貓氧氣機

, 寵物魚油

, 犬貓魚油

, 貓用魚油

, 犬用魚油

, 狗魚油

, 貓魚油

, 寵物益生菌

, 犬貓益生菌

, 貓用益生菌

, 犬用益生菌

, 狗狗益生菌

, 貓咪益生菌

, 婚禮顧問

, 婚顧

, 婚禮企劃

, 婚禮主持

, 雙語婚禮主持

, 英文婚禮主持

, Wedding mc

, Wedding Planner

, Bilingual Wedding

, Wedding mc in Taiwan

, Wedding mc in Taipei

, Wedding Planner in Taiwan

, Wedding Planner in Taipei

, Bilingual Wedding mc in Taiwan

, Bilingual Wedding mc in Taipei

, 婚禮顧問推薦

, 婚禮企劃推薦

, 提高中古車價

, 二手車收購

, 二手車價格

, 中部二手車商推薦

, 二手車款推薦

, 中古車價格

, 中古車估價

, 中古車收購

, 中古車推薦車商

, 二手車行情

, 代步車推薦

, 彰化中古車推薦

, 台中中古車推薦

error: Content is protected !!