小邱常常工作一整天幾乎沒離開辦公桌幾次,如果不翹二郎腿的話就覺得渾身不對勁。作為舒壓,小邱下班一定會到健身房報到,拳擊有氧、跑步至少一個小時。這天小邱工作到一半覺得右邊接觸到椅子的地方越來越痛,渾身不對勁。活動一下比較好,但只要一坐下來就坐立難安,到了下午甚至連走路都一跛一跛的。小邱記得之前有同事屁股痛,說是梨狀肌症候群,自己會不會也是梨狀肌的問題?

什麼是「深臀症候群」?

臀部屁股痛、甚至有時候麻痛會延伸到下肢,多數人會想到「梨狀肌症候群」。近年來,醫學研究發現,臀部疼痛並不是單純的梨狀肌出問題,臀部、後髖部、大腿近端這個區域的疼痛,很多時候根源來自臀部深層的肌肉、神經及韌帶等組織,因此近年來醫學上會用「深臀症候群 」(Deep gluteal syndrome)這個詞來取代梨狀肌症候群。

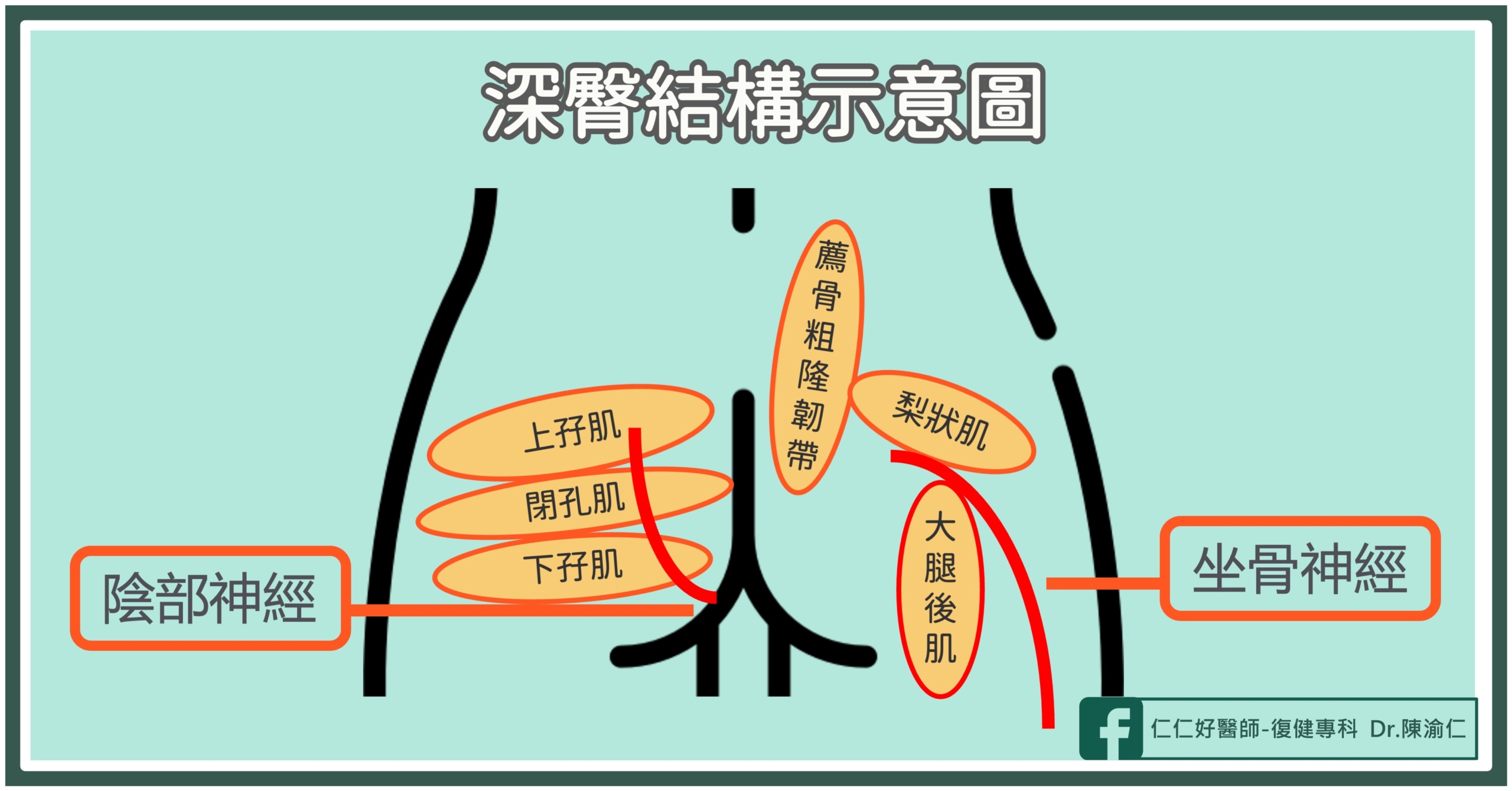

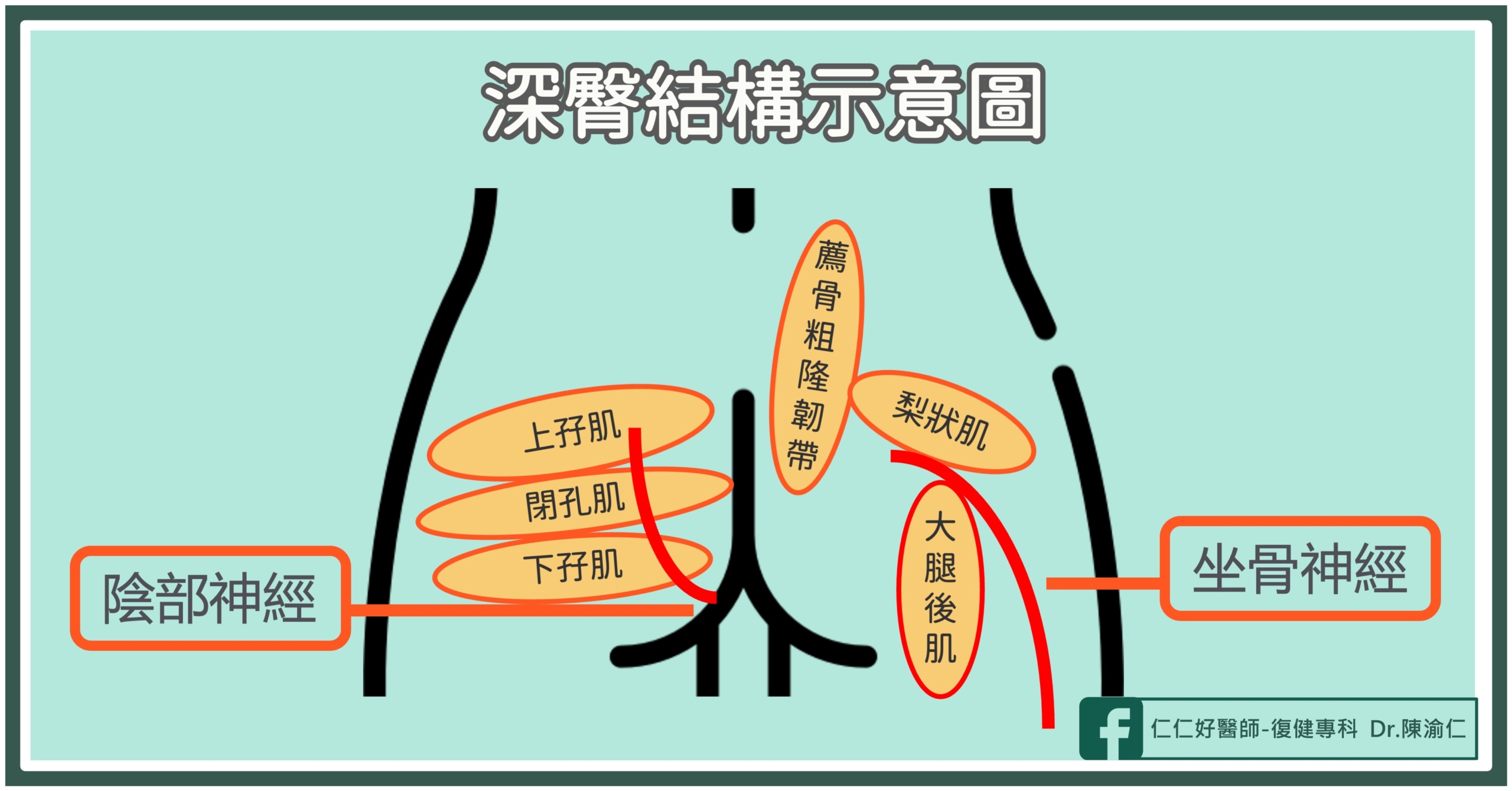

深臀症候群涵括的組織包括:

- 肌肉:梨狀肌、近端大腿後肌、孖肌、閉孔肌等

- 韌帶:薦骨粗隆韌帶、薦棘韌帶等

當上述組織受傷,或是壓迫到坐骨神經、陰部神經 (pudendal nerve)等結構的話,造成屁股疼痛或是下肢麻痛無力,就可能是深臀症候群。然而由於症狀跟腰椎神經壓迫很像,醫師會先評估究竟是深臀症候群還是腰椎神經壓迫。

為什麼會有深臀症候群?

據統計,深臀症候群的盛行率約10%。不只困擾久坐的上班族,在運動愛好者也相當常見。

不當的姿勢及運動,造成上述臀部深部組織受傷因而疼痛,甚至發炎腫脹壓迫神經引起神經症狀,都可能引發深臀症候群,下面是可能造成深臀症候群的危險因子:

- 久坐

- 翹二郎腿、跪坐、盤腿坐

- 坐矮板凳

- 椅子過硬

- 跑者,特別是有練跑下坡的人

- 衝刺、踢、跳躍的運動,例如足球、籃球

- 臀部受過傷,疤痕組織可能壓迫神經

深臀症候群有什麼症狀?

由於深臀症候群牽涉到的組織相當多,症狀表現上會很多元。常見症狀包括:

- 坐20 ~ 30分鐘臀部逐漸疼痛,而且越來越痛。痛點常在後口袋放皮夾的位置

- 髖關節活動時,例如走路會疼痛,因此常會跛行

- 跨大步會痛

- 走路在腳跟著地的瞬間感覺坐骨附近疼痛

- 若壓迫到坐骨神經,酸麻痛可能傳到患側下肢

- 若壓迫到陰部神經,可能造成會陰部、肛門周圍及生殖部位的疼痛

深臀症候群的治療方法

治療深臀症候群最重要的是改善不良習慣,包括久坐、翹腳、盤腿等,才能維持治療的效果。

- 藥物:短期使用非類固醇類消炎藥、肌肉鬆弛劑等

- 物理儀器:深層熱療、電療等儀器可以幫助臀部深處組織放鬆及修復

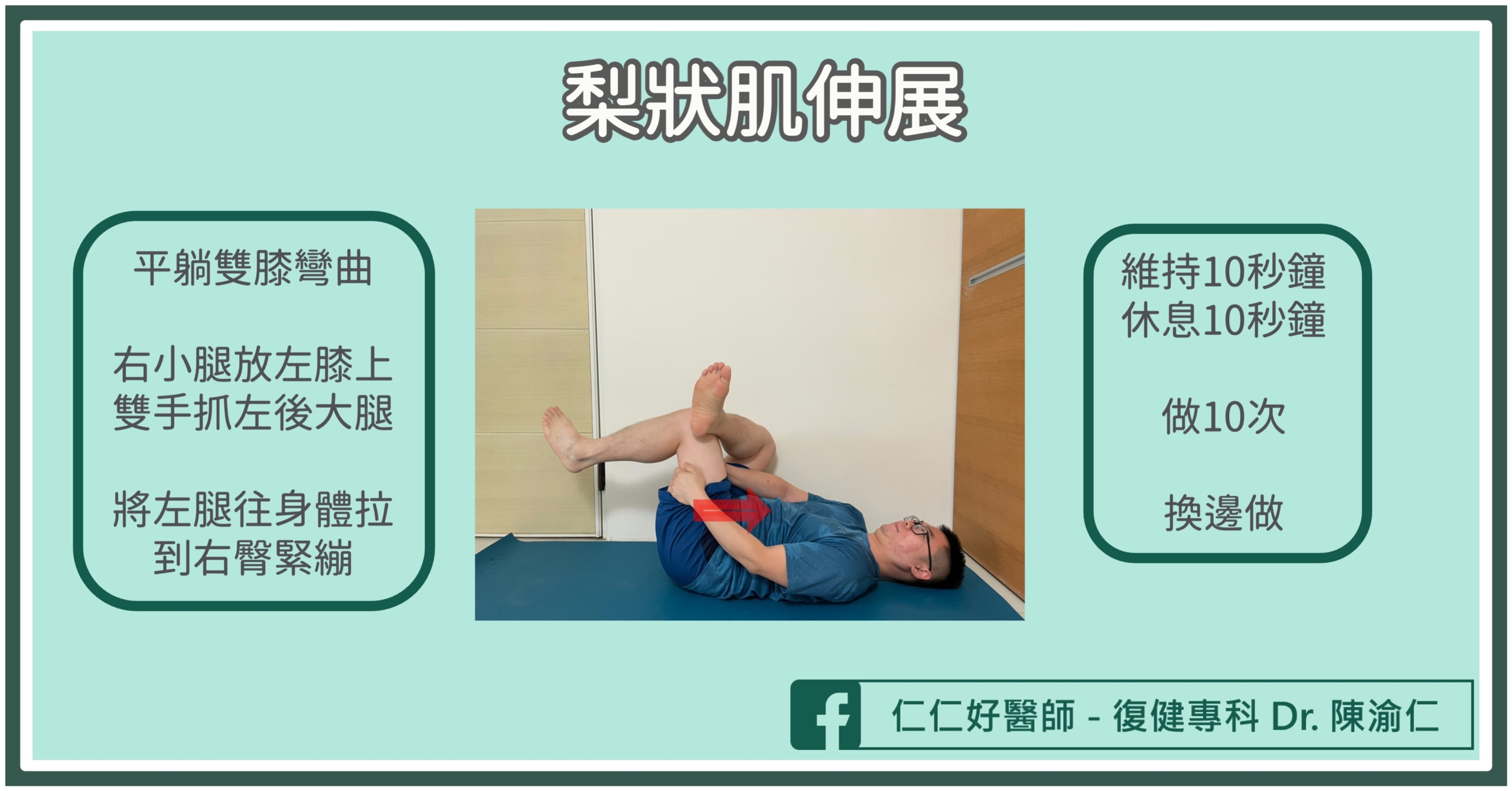

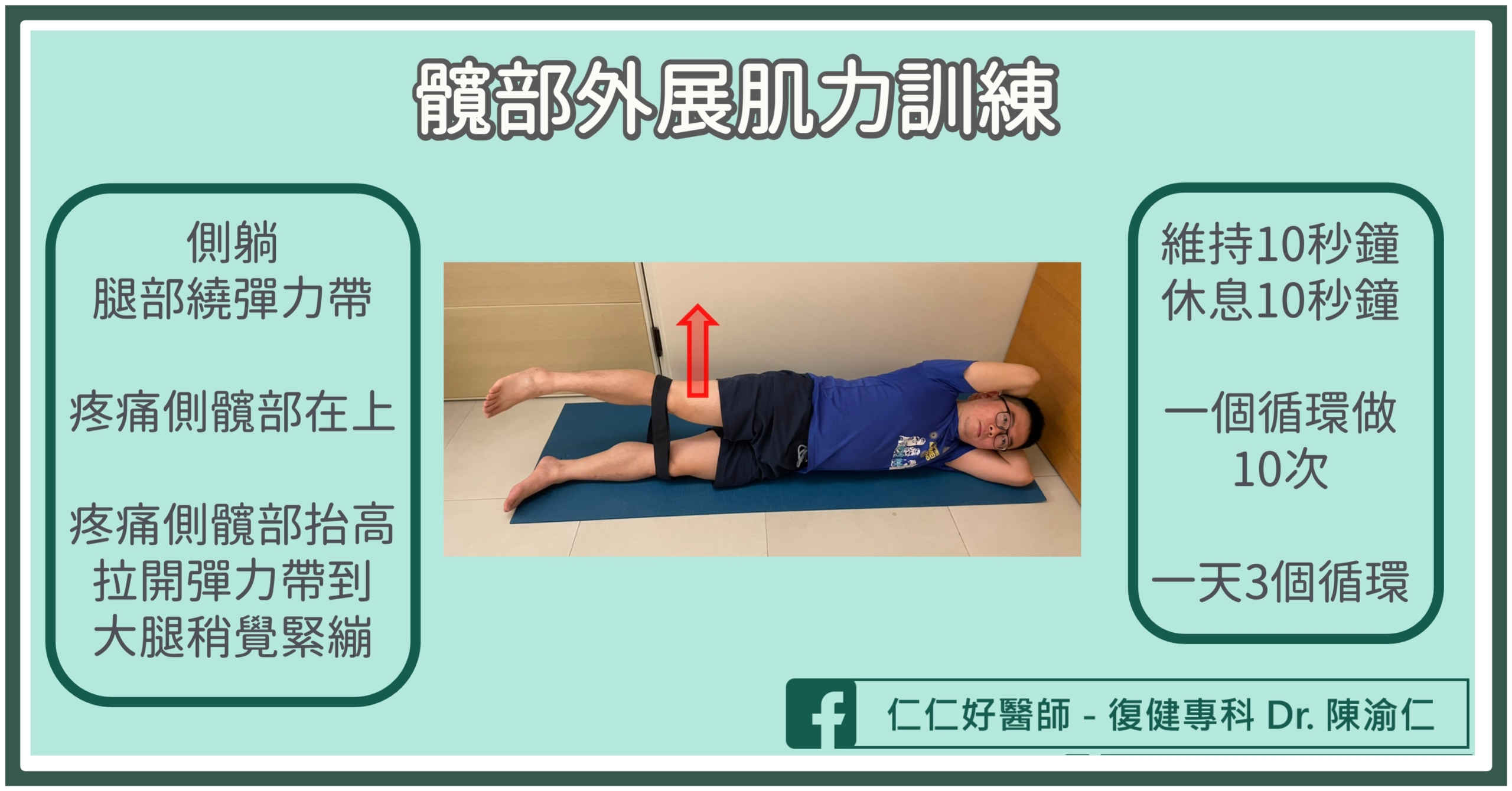

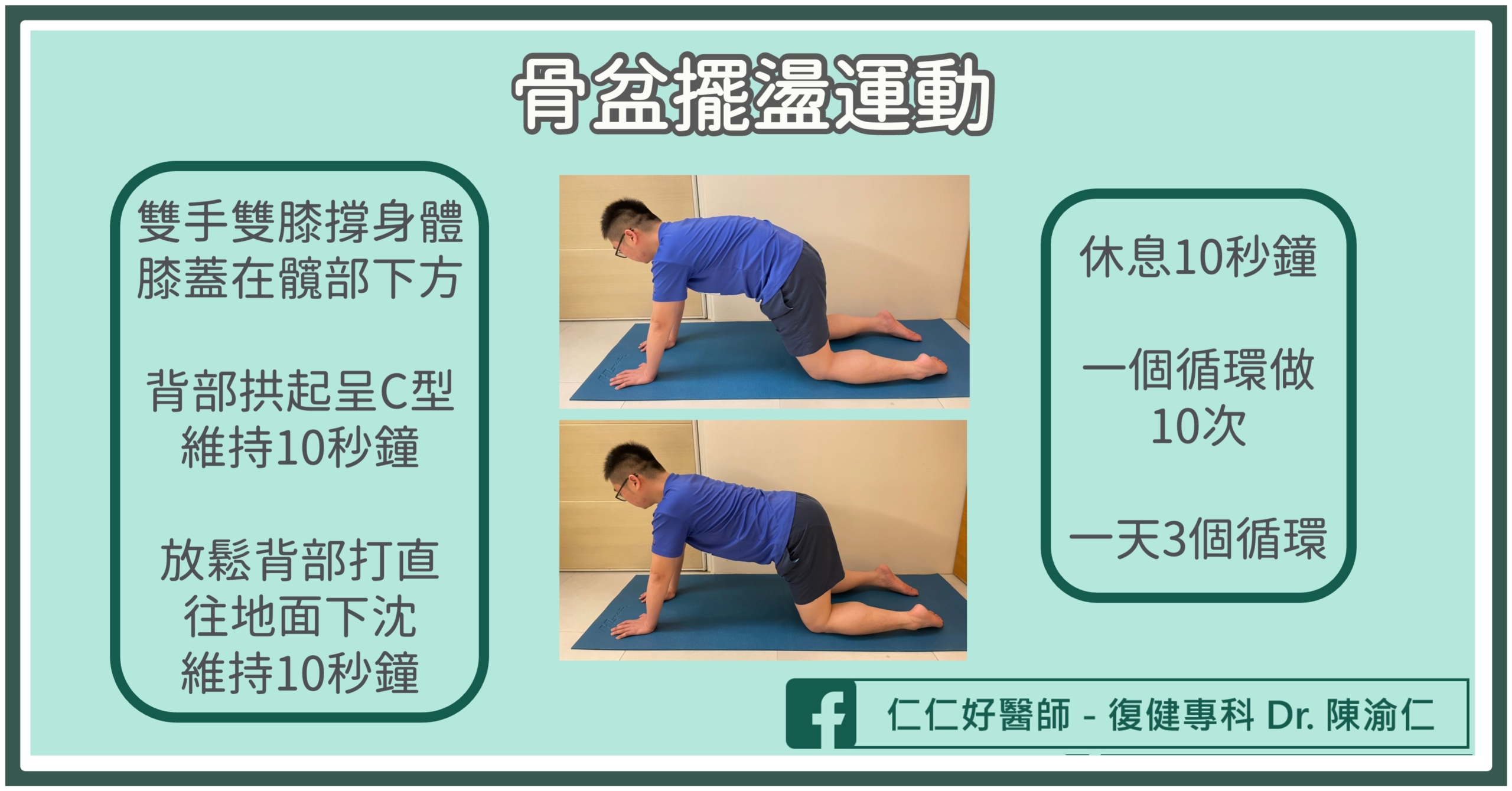

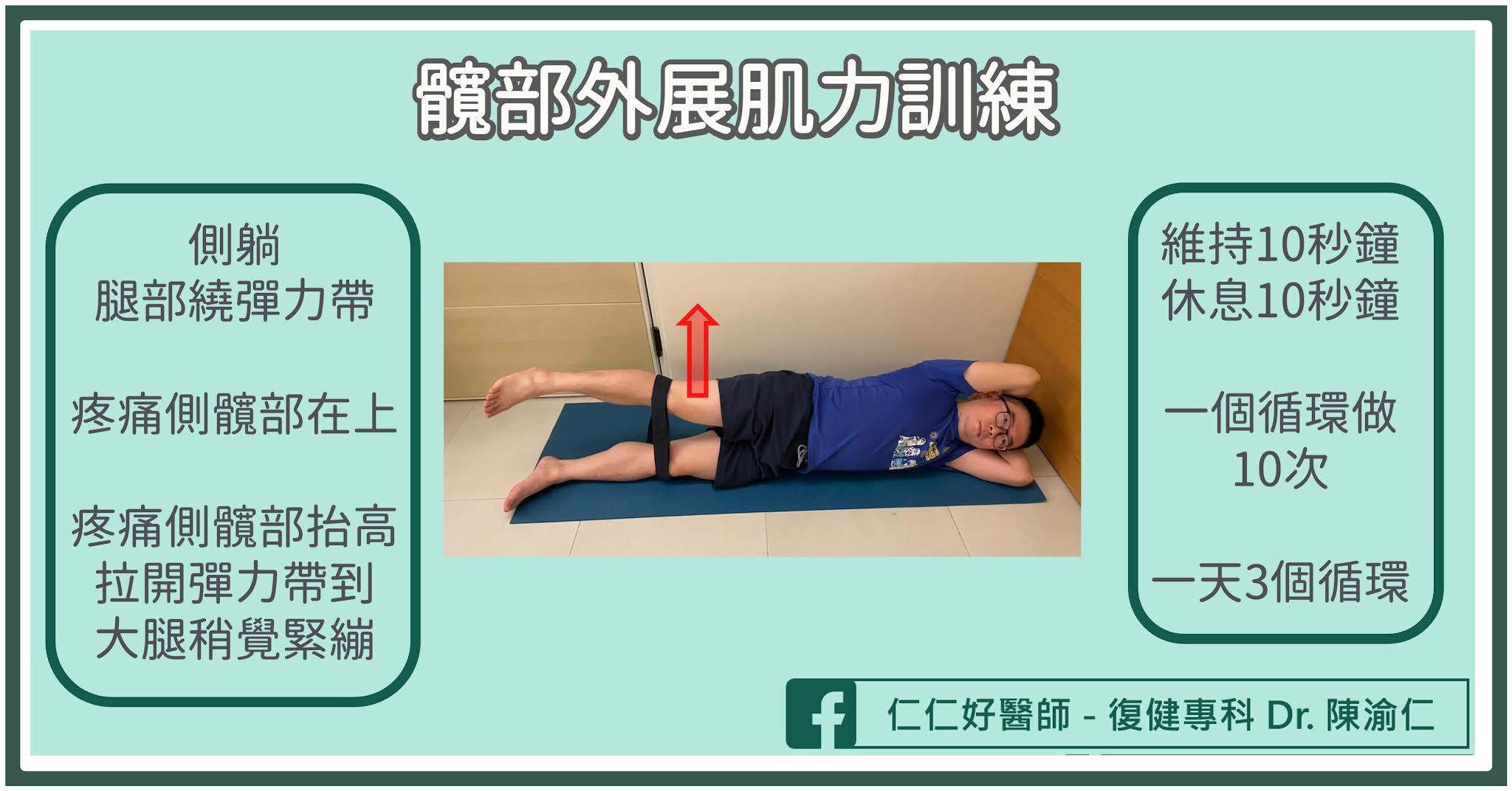

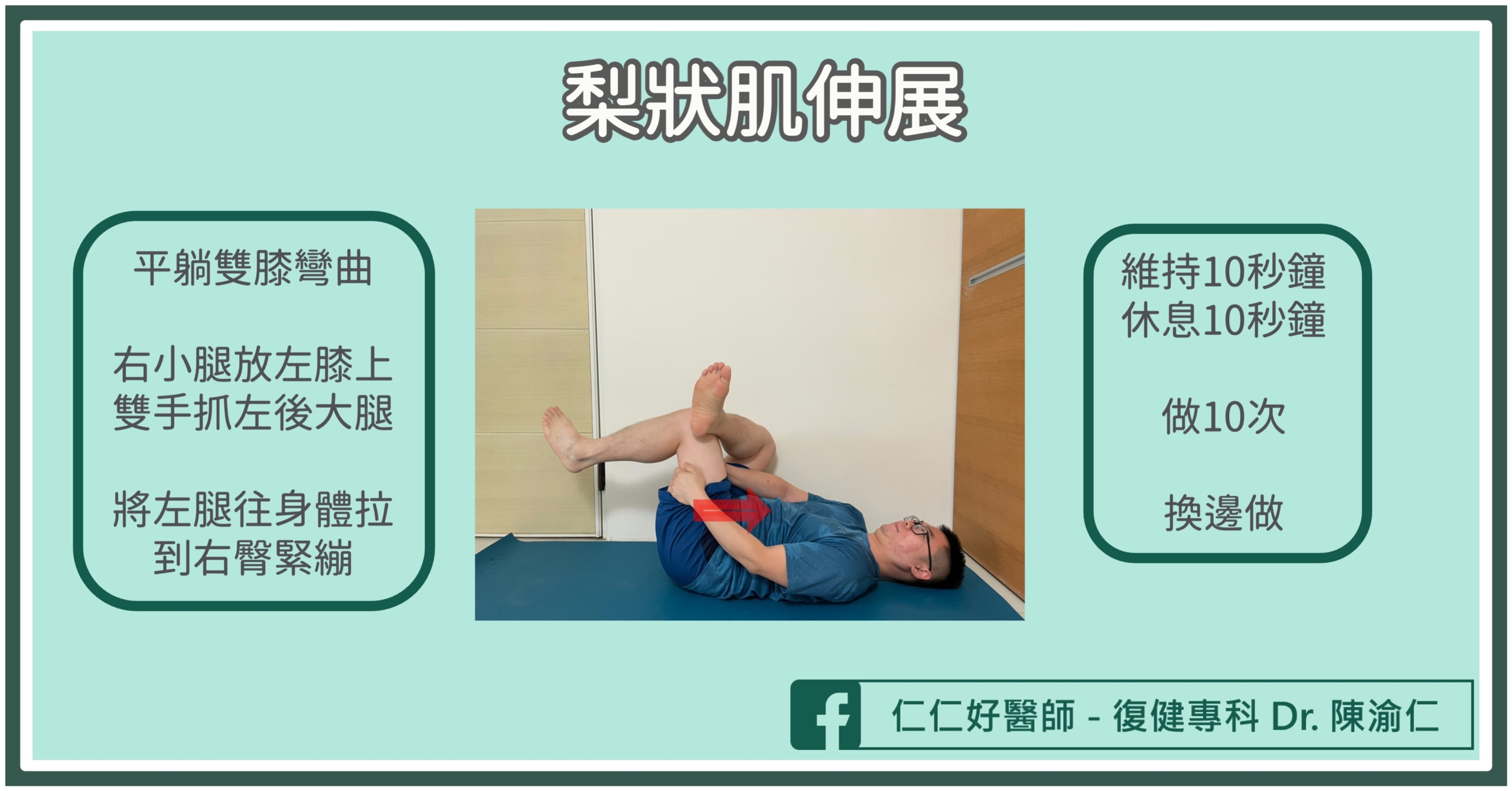

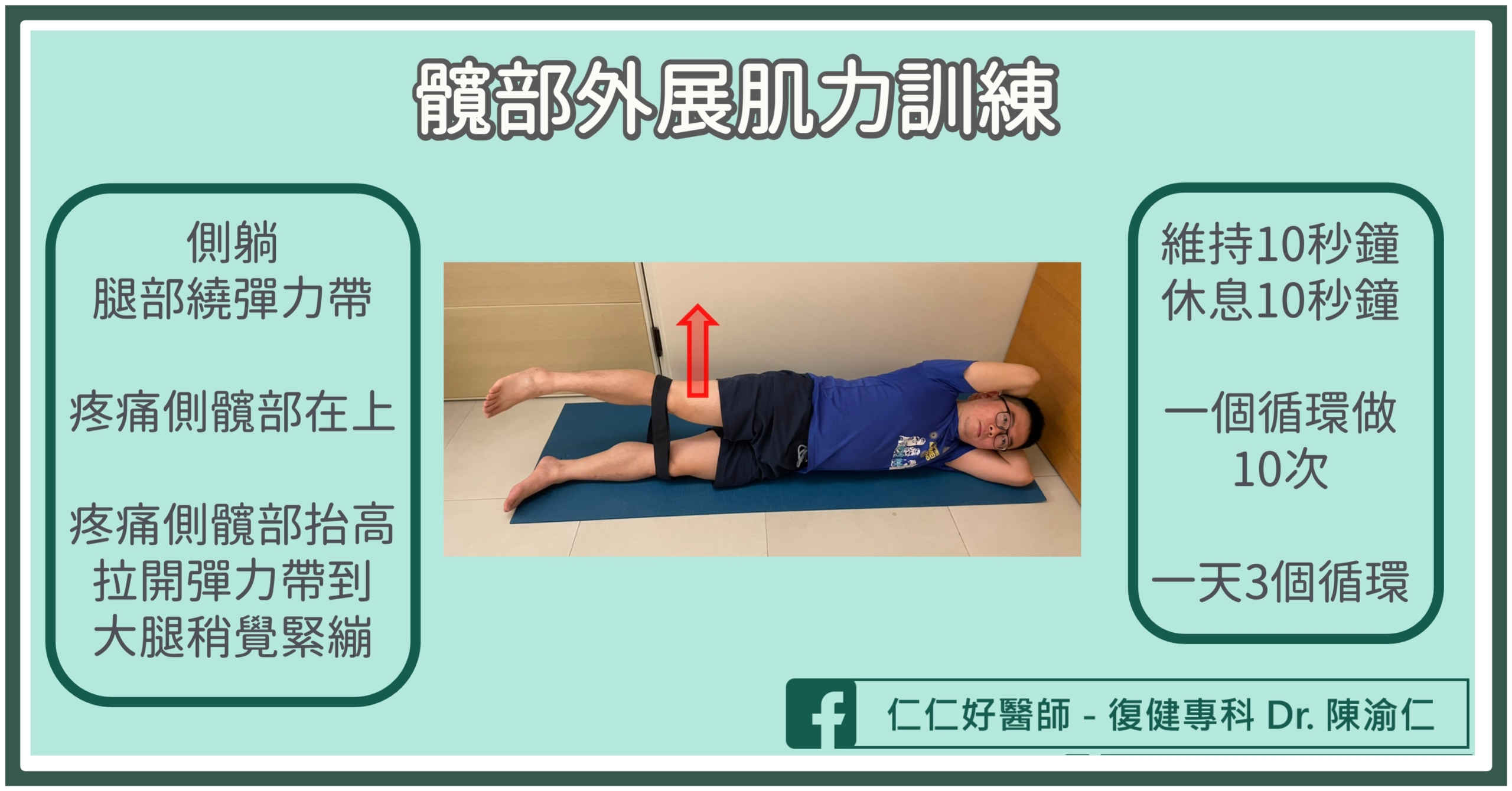

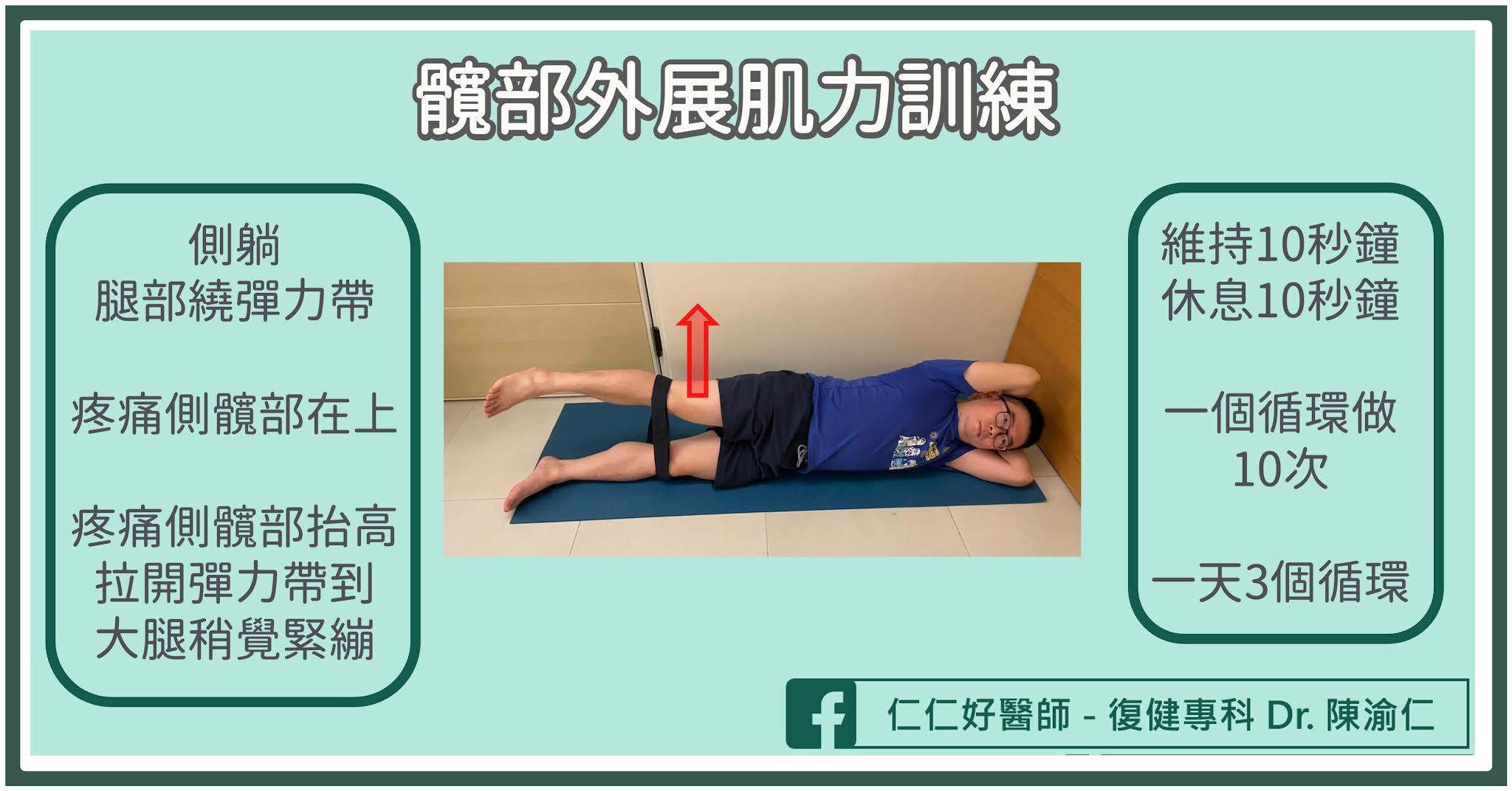

- 徒手運動治療:治療師以手法放鬆臀部深層肌筋膜、伸展梨狀肌,並且帶運動治療,目標強化骨盆及髖部周邊的肌群,特別是髖部外展肌群

- 乾針治療:使用毫針刺激臀部深處組織緊繃的肌肉激痛點放鬆

- 超音波導引注射治療:若是肌肉韌帶的問題,以超音波導引將增生藥物精準注射到病灶,使用的藥物包括高濃度血小板血漿(PRP)、高濃度葡萄糖等;若是神經壓迫,則會考慮以神經解套術注射,鬆開周邊肌肉筋膜的壓迫

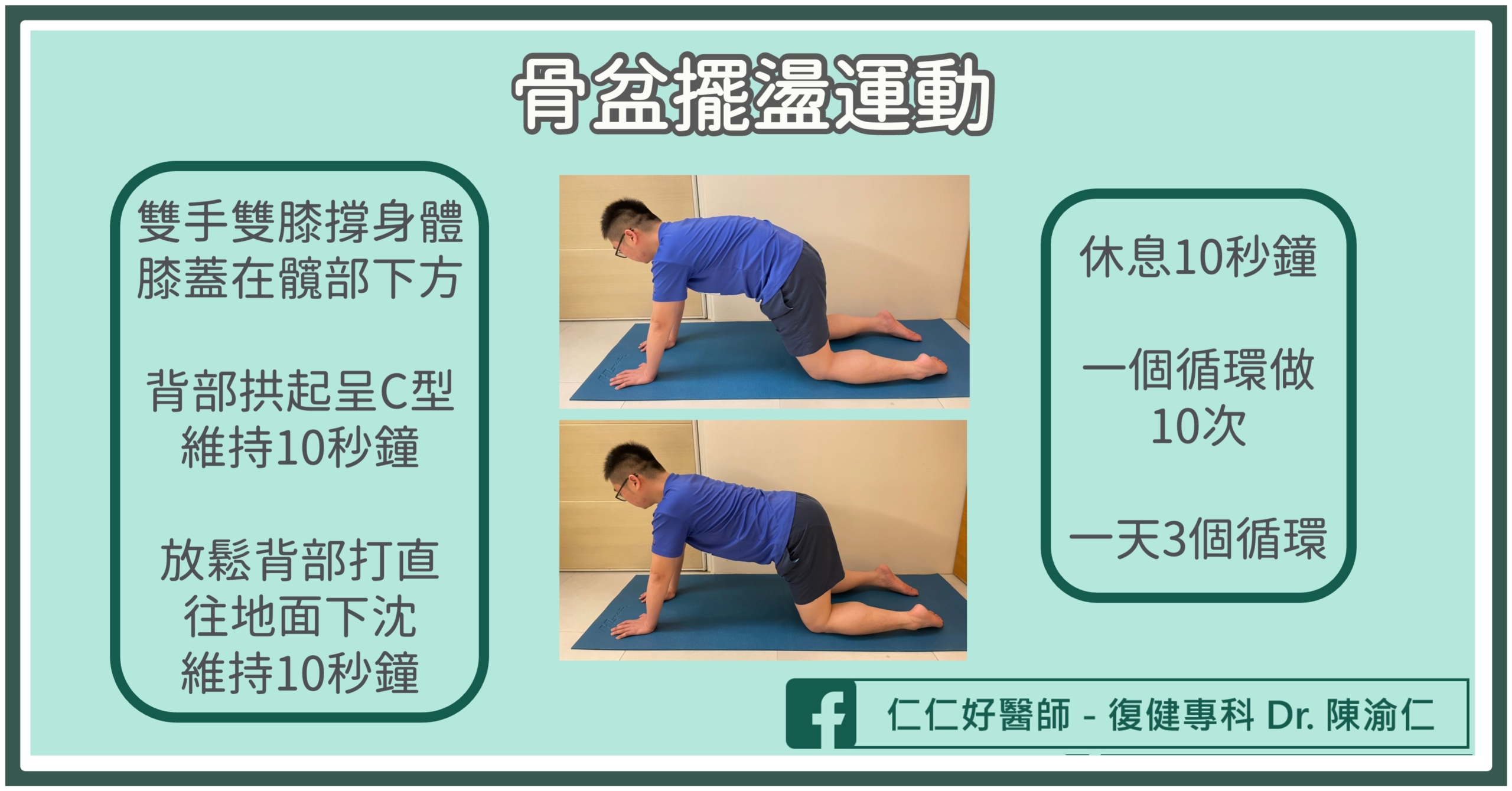

深臀症候群的復健運動這樣做

結語

臀部疼痛影響生活及工作甚巨,讓人坐立難安、難以專心。只要改掉不良習慣,復健搭配徒手運動訓練,多數人可以擺脫深臀症候群的困擾!

參考資料

- Hu YE, Ho GWK, Tortland PD. Deep Gluteal Syndrome: A Pain in the Buttock. Curr Sports Med Rep. 2021 Jun 1;20(6):279-285

- Martin HD, Reddy M, Gómez-Hoyos J. Deep gluteal syndrome. J Hip Preserv Surg. 2015 Jul;2(2):99-107

- Park JW, Lee YK, Lee YJ, Shin S, Kang Y, Koo KH. Deep gluteal syndrome as a cause of posterior hip pain and sciatica-like pain. Bone Joint J. 2020 May;102-B(5):556-567.

- Kizaki K, Uchida S, Shanmugaraj A, Aquino CC, Duong A, Simunovic N, Martin HD, Ayeni OR. Deep gluteal syndrome is defined as a non-discogenic sciatic nerve disorder with entrapment in the deep gluteal space: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Oct;28(10):3354-3364

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

林杏青 醫師

劉家豪 物理治療師

台灣在東京奧運創下前所未有的好成績,然而許多運動員是帶著傷在場上拼搏。空手道好手文姿云曾在2013亞運的金牌戰中受傷,導致右髖關節唇 (acetabular labrum)破裂,經過持續的復健治療及訓練,終於再回到場上並且站上奧運舞台,箇中辛苦只有選手本人及運動醫學團隊了解。

空手道的踢擊和膝擊都跟髖關節的活動及控制有關,而髖關節過度的活動可能傷及髖關節唇。其實不只運動員,髖關節唇受傷其實是最常見的髖關節內的病變原因,也是髖部疼痛的常見原因。

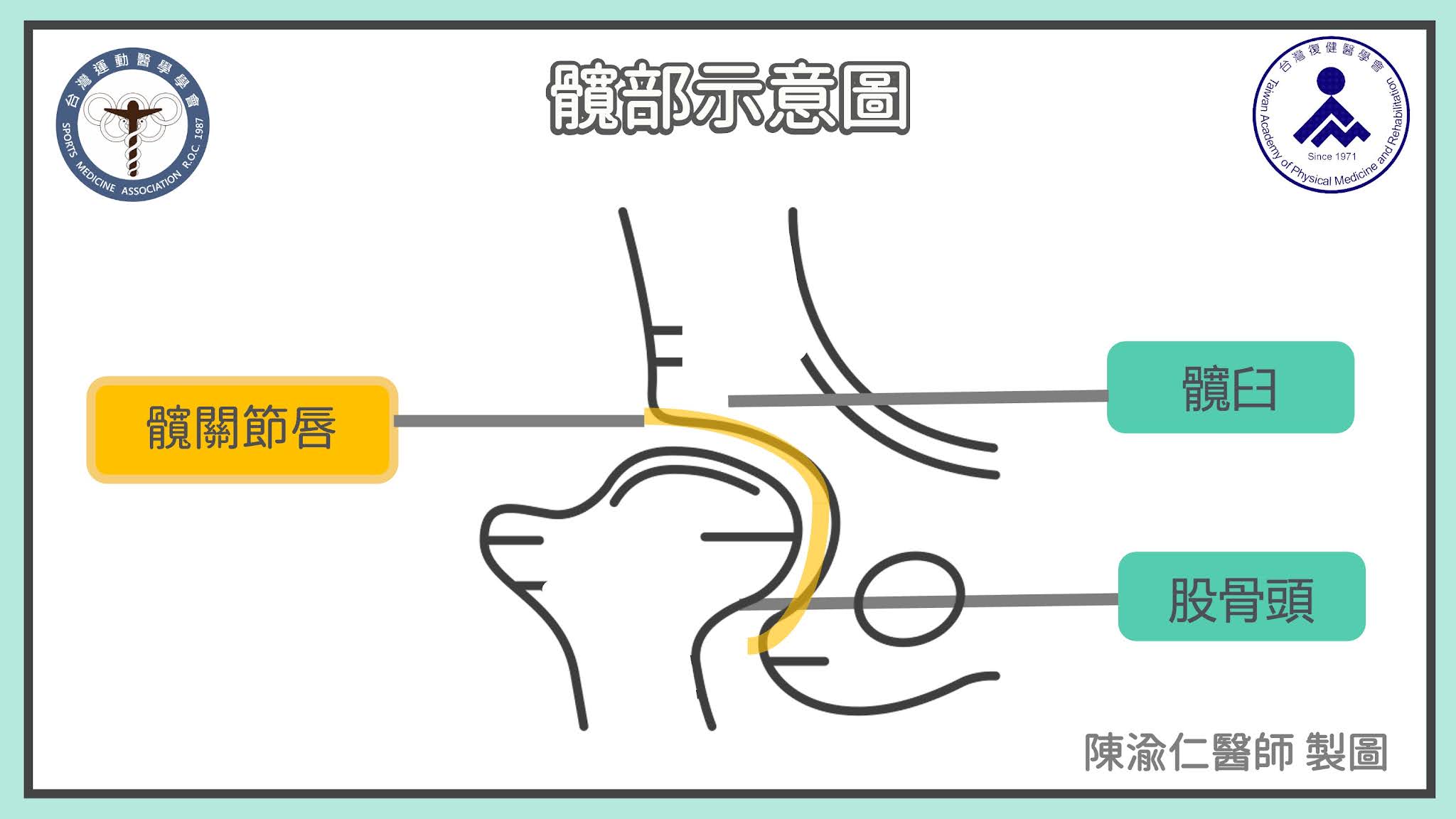

「髖關節唇」是什麼?

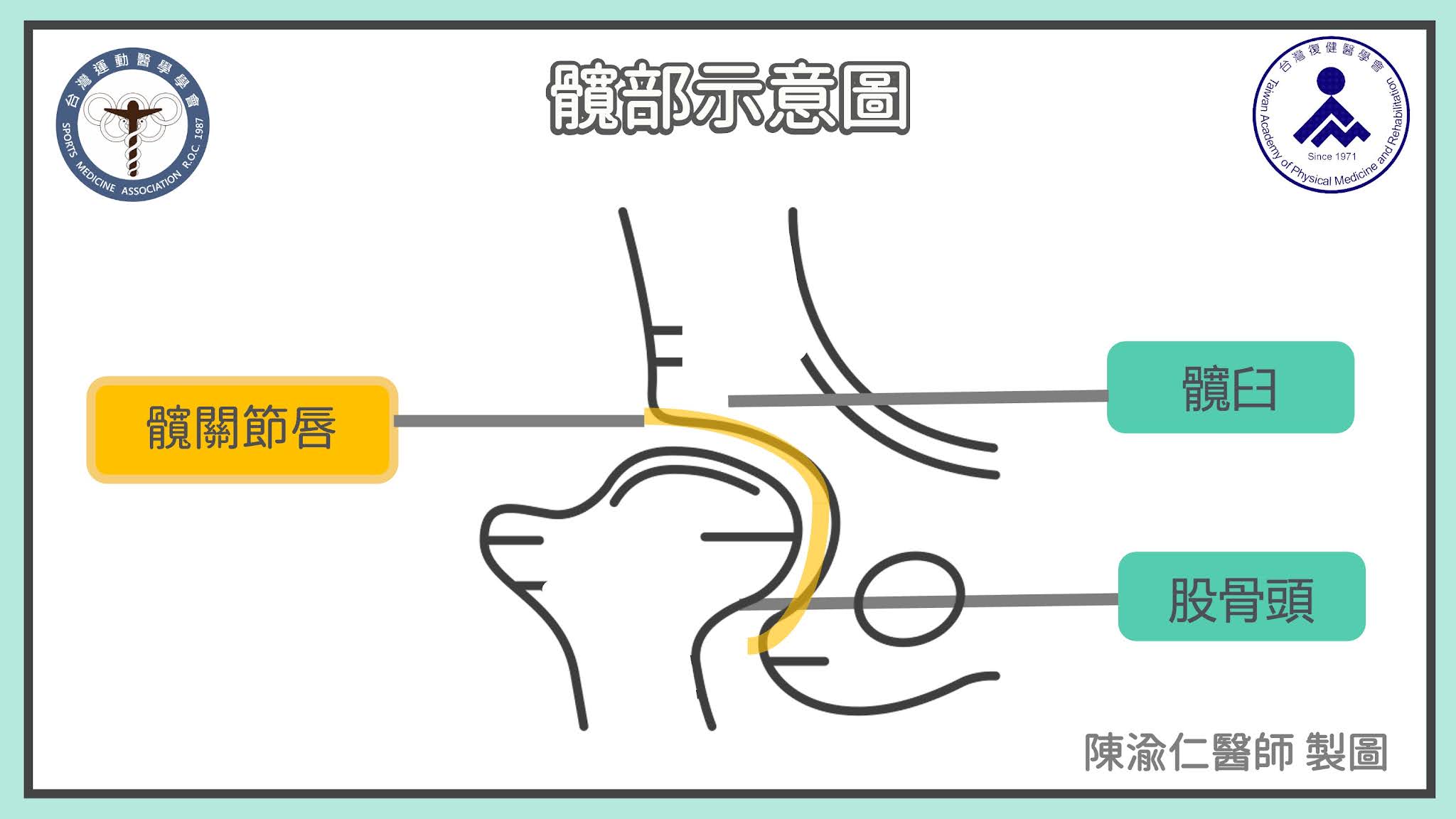

髖關節的形狀像是放在碗裡面的球,碗是骨盆的髖臼,而球則是股骨頭。然而若沒有將股骨頭好好的包覆在髖臼內,就可能造成脫位。髖關節唇是一圈包覆在髖臼周圍的纖維軟骨,負責增加髖臼的深度,增加髖關節的穩定度,而且不讓髖臼及股骨頭在髖部活動時互相碰撞。

常見造成髖關節唇受傷的原因包括:

- 外傷:最常見,約佔2/3,包括運動傷害、車禍等原因

- 髖關節退化

- 髖關節發育不良

- 股骨髖臼撞擊症候群

若髖關節唇受傷,可能會有以下症狀:

- 髖部深處疼痛或僵硬感:最常見,多在髖部前側及外側,可能會延伸到鼠蹊部或臀部

- 取決於受傷的位置,活動時髖關節在某些角度感覺卡到甚至疼痛

- 髖部活動時會有不穩定的感覺,感覺好像要脫位

- 身體向前彎曲,例如穿脫鞋襪的姿勢,容易誘發疼痛

髖關節唇受傷如何診斷?

髖關節唇受傷的病人,除非合併髖關節退化等其他狀況,否則往往X光是正常的。傳統上,核磁共振 (MRI)搭配磁振關節攝影術可以最明確的診斷髖關節唇受傷。

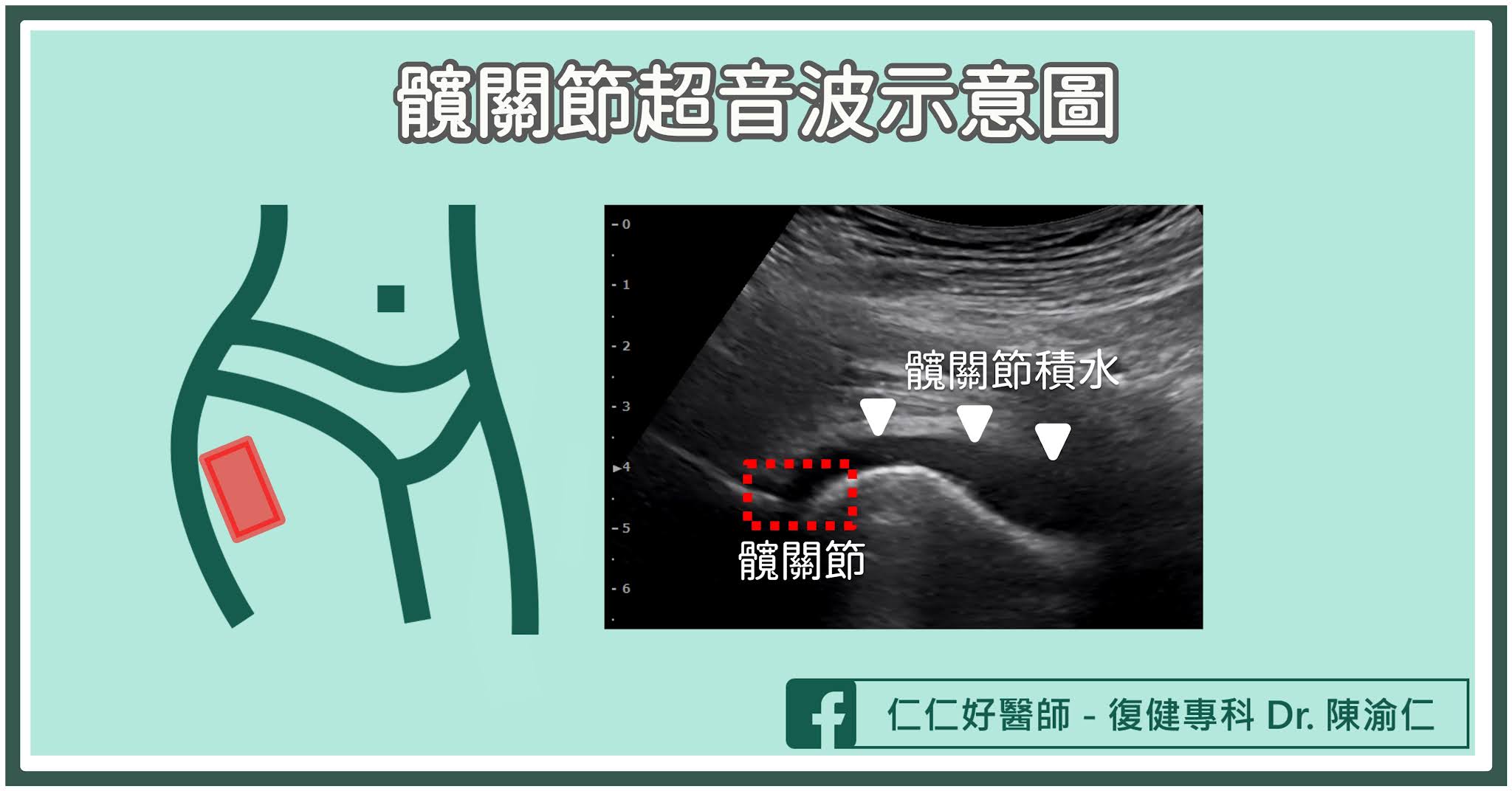

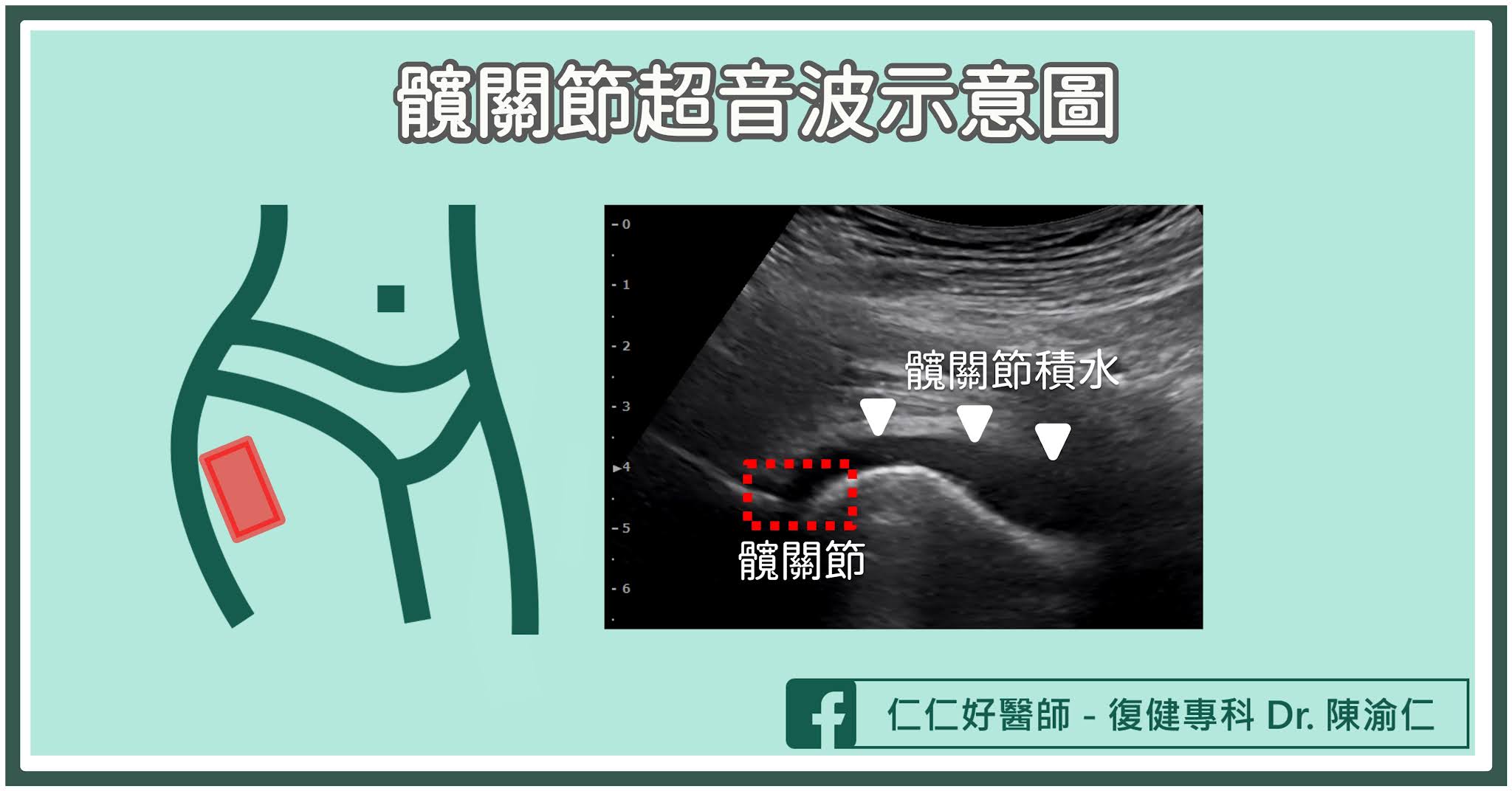

近年肌肉骨骼超音波的發展,可以幫助醫師在診間就先大致評估髖關節的狀況,值得注意的是,由於髖關節唇是髖臼韌帶的延伸,而且髖關節唇受傷常常會合併周遭軟組織的受傷,甚至髖關節積水,肌肉骨骼超音波可以檢查髖關節及周圍的肌腱韌帶。

除了診斷,肌肉骨骼超音波可以輔助超音波導引診斷性注射,意思是將麻醉藥透過超音波導引精準注射到可能的病灶處,如果注射後症狀減輕,該位置就可能是病灶所在。

髖關節唇受傷如何治療?

髖關節唇的血流供應只有在外圈的1/3,內圈的2/3只能依靠外圈擴散進來的養分,因此修復能力較差。

髖關節唇受傷的保守治療包括:

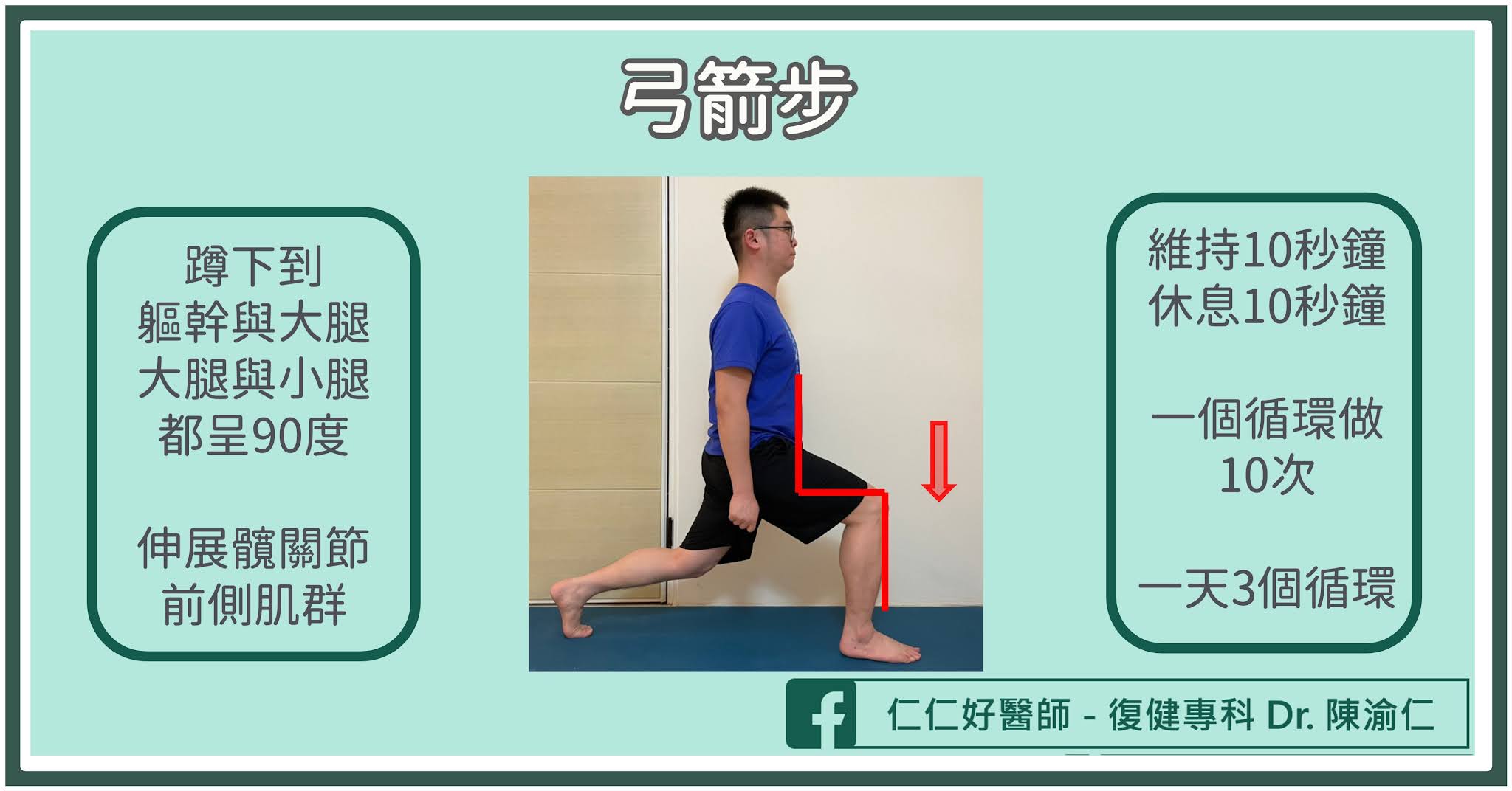

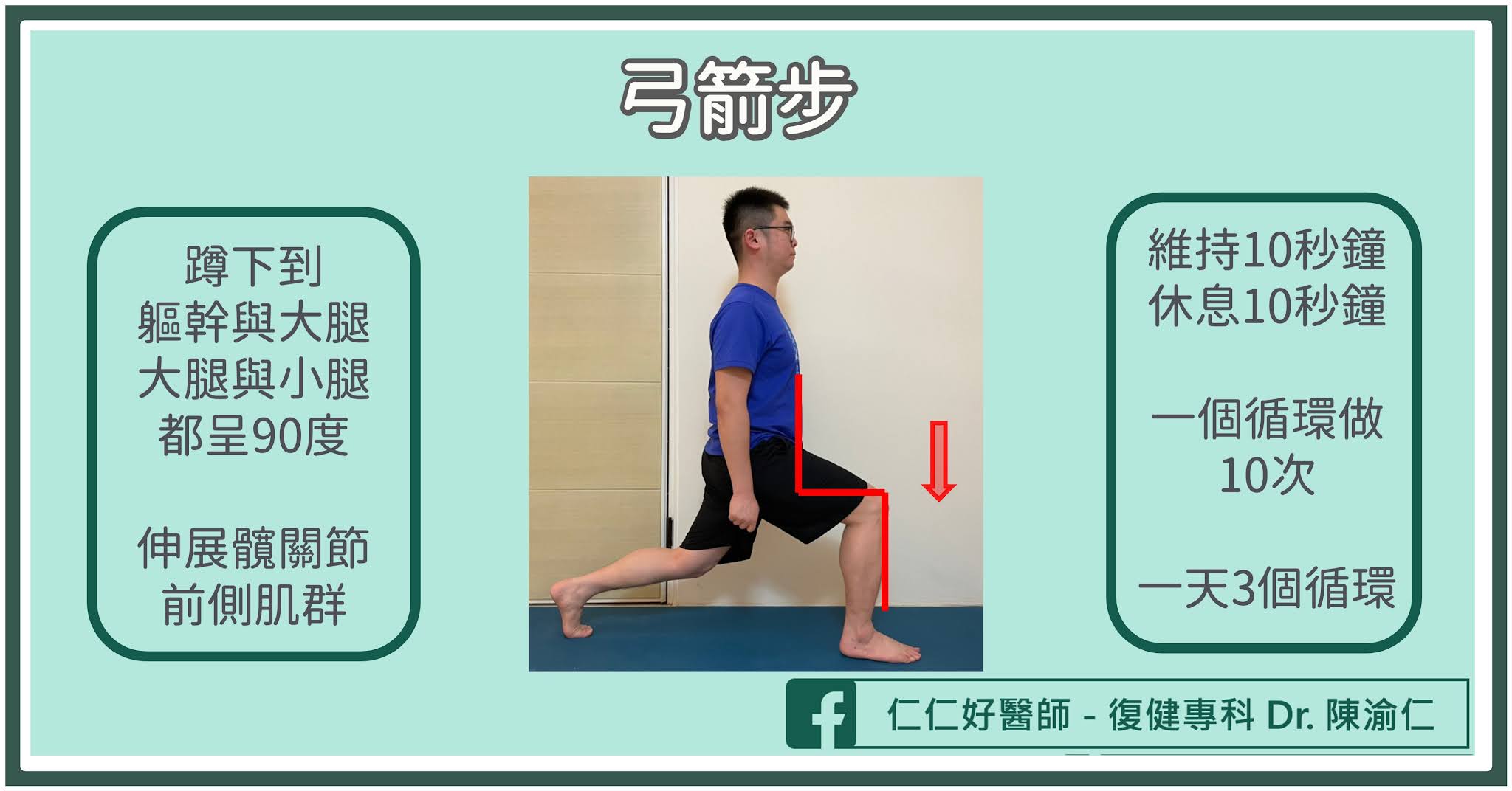

- 動作調整,需要改變運動訓練的方式。例如深蹲可以以四分之一蹲作為初始訓練的方式以免增加髖關節壓力,弓箭步單腿蹲也可以先不要蹲太低。

- 超音波導引髖部注射治療,包括增生療法 (例如高濃度血小板血漿PRP)及玻尿酸等

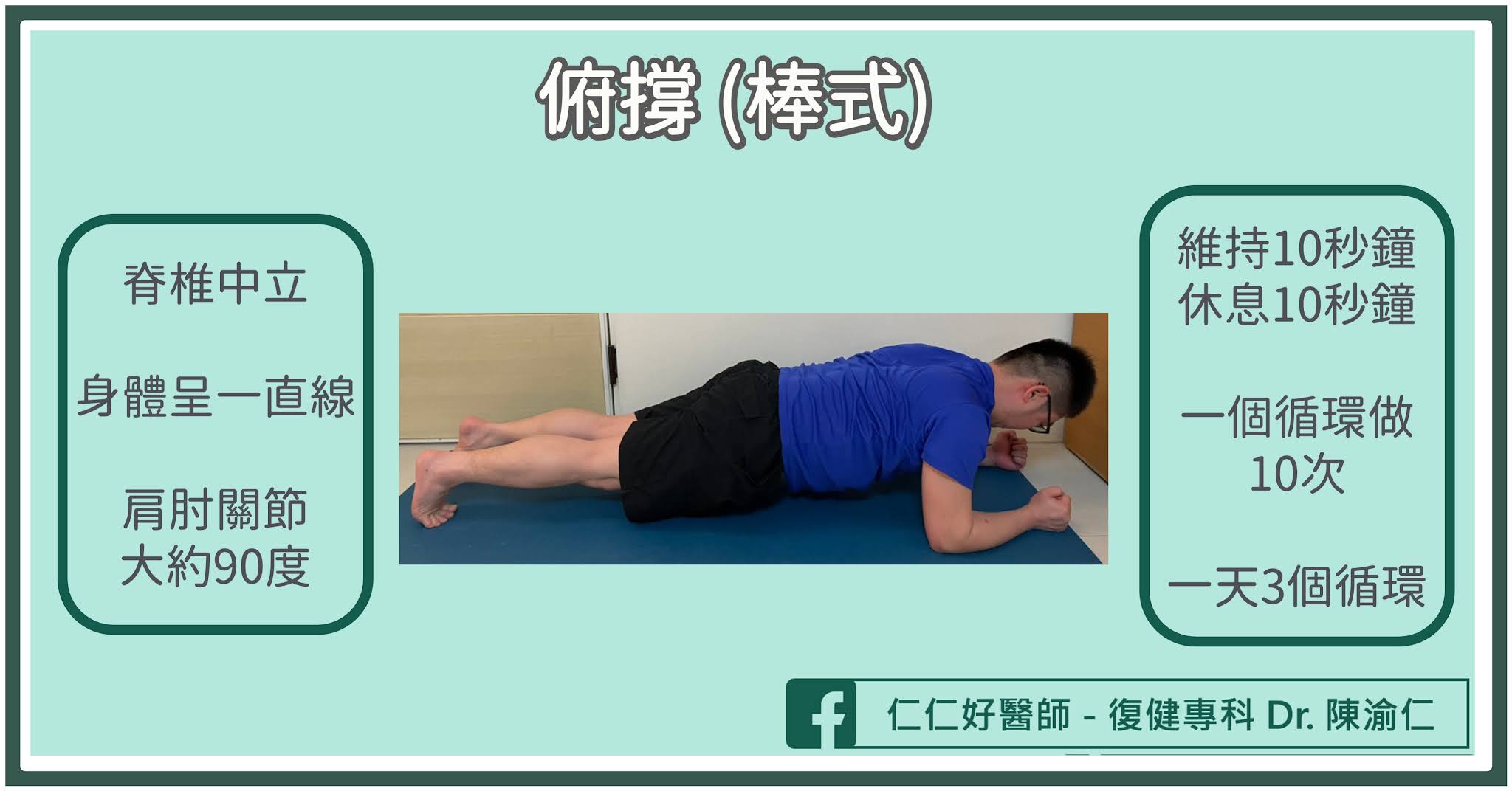

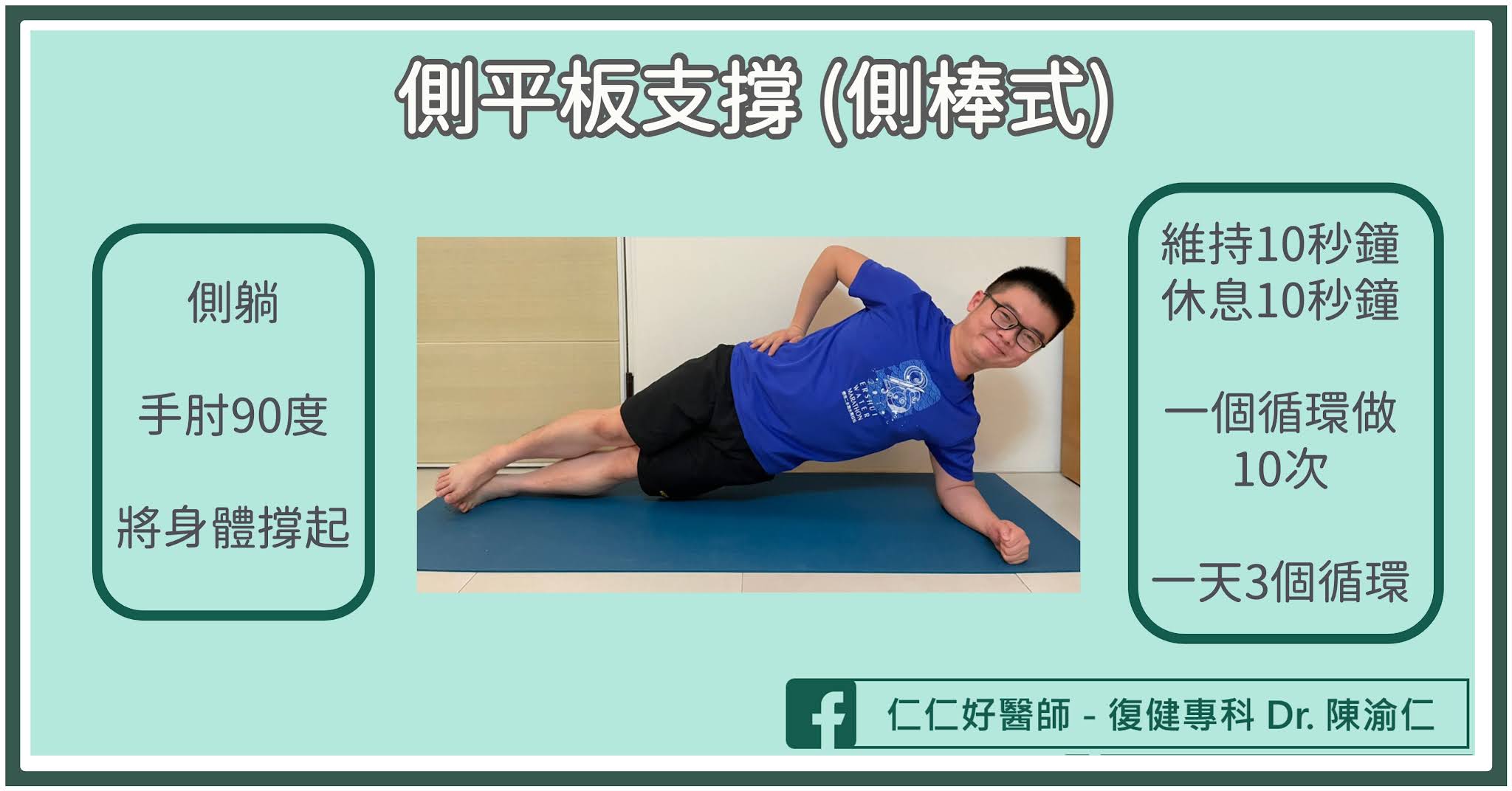

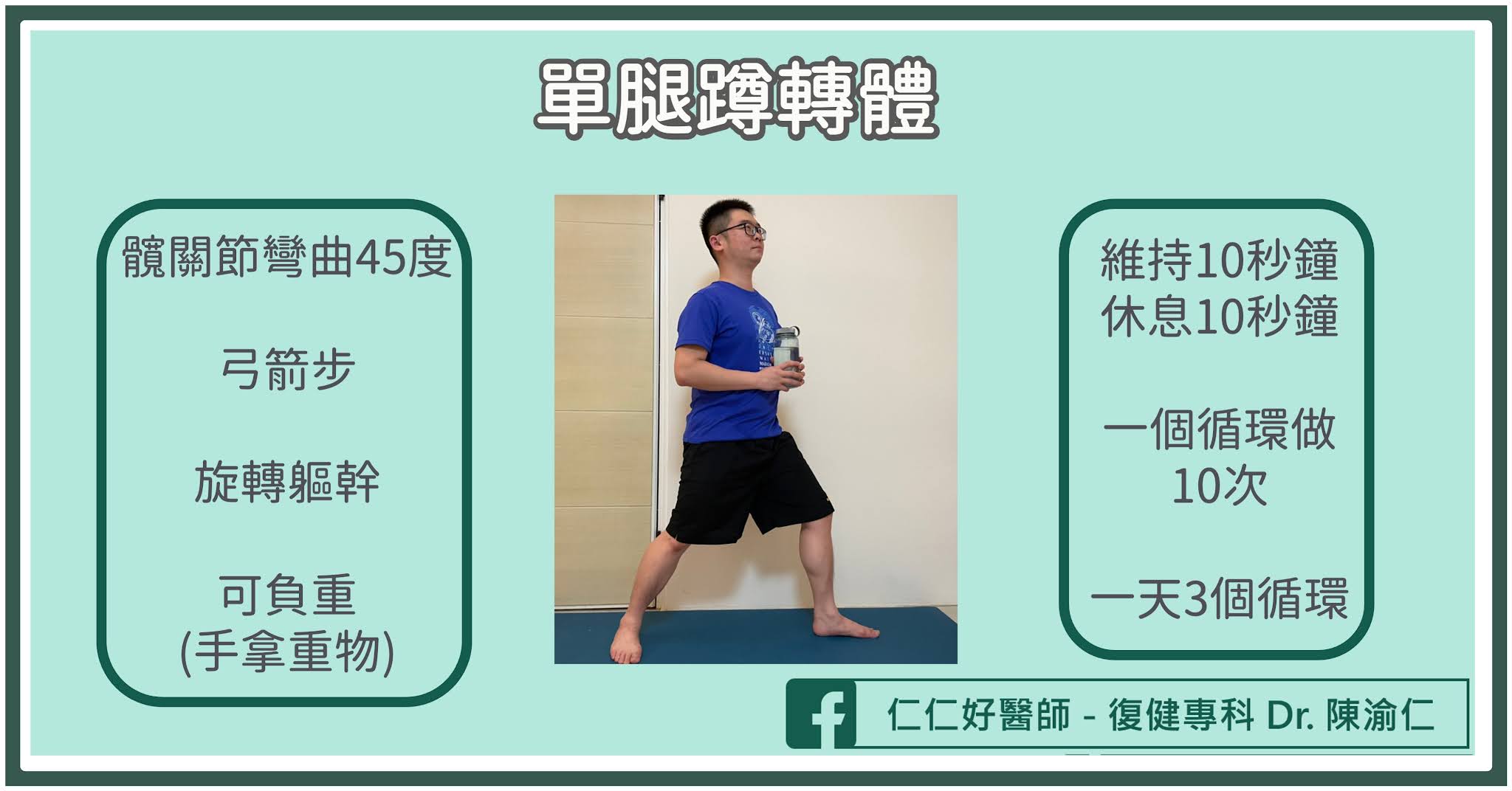

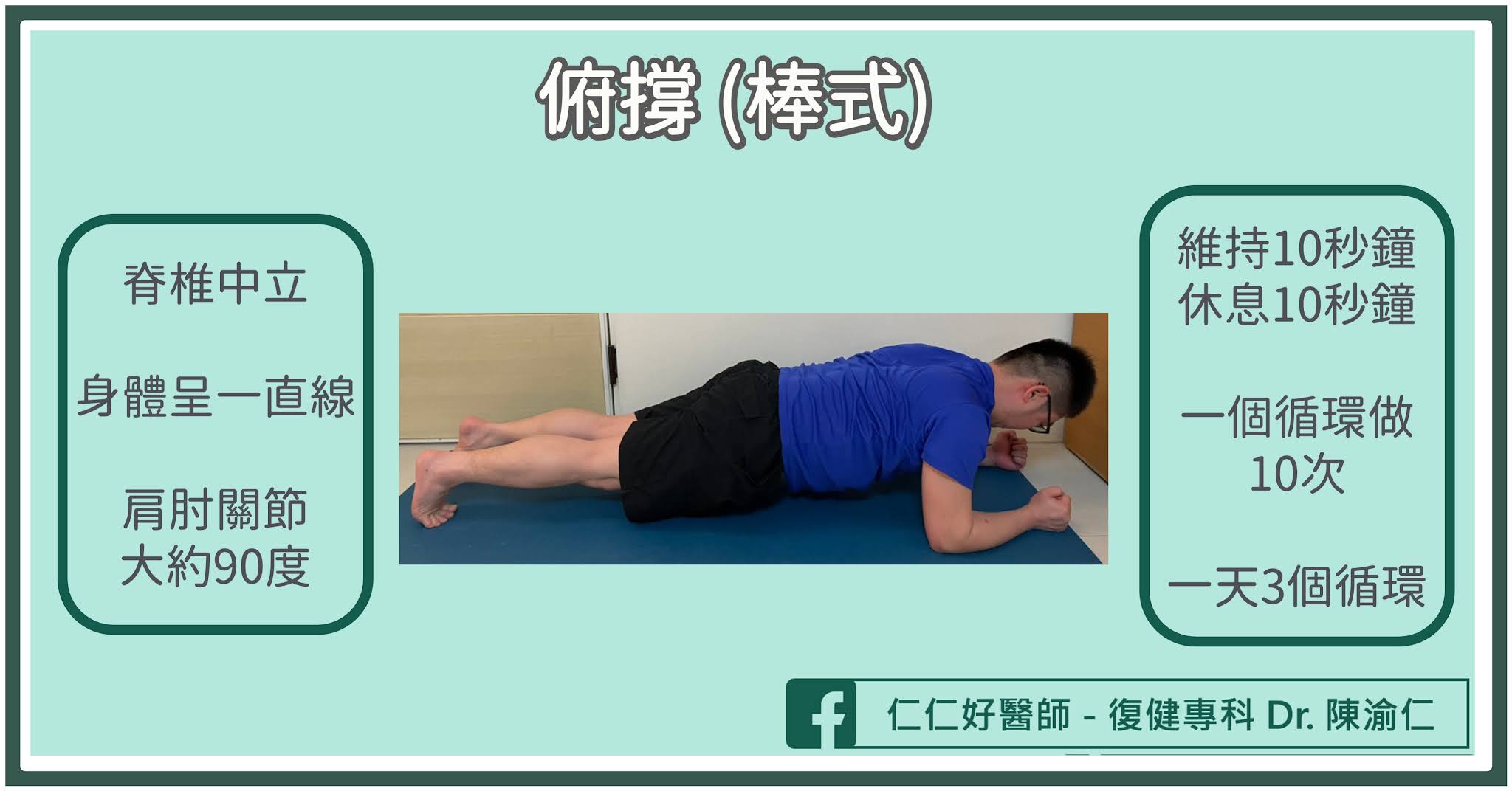

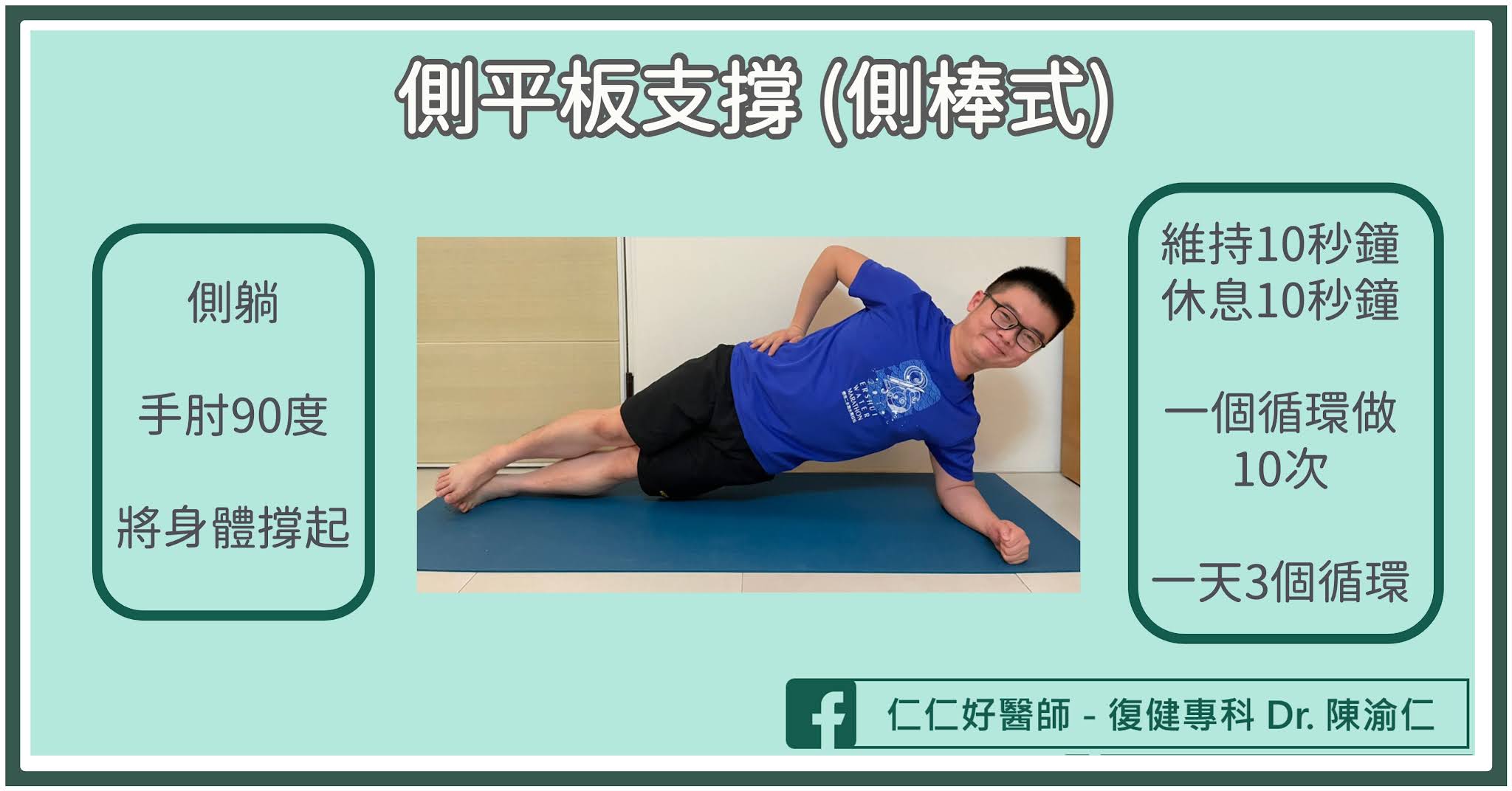

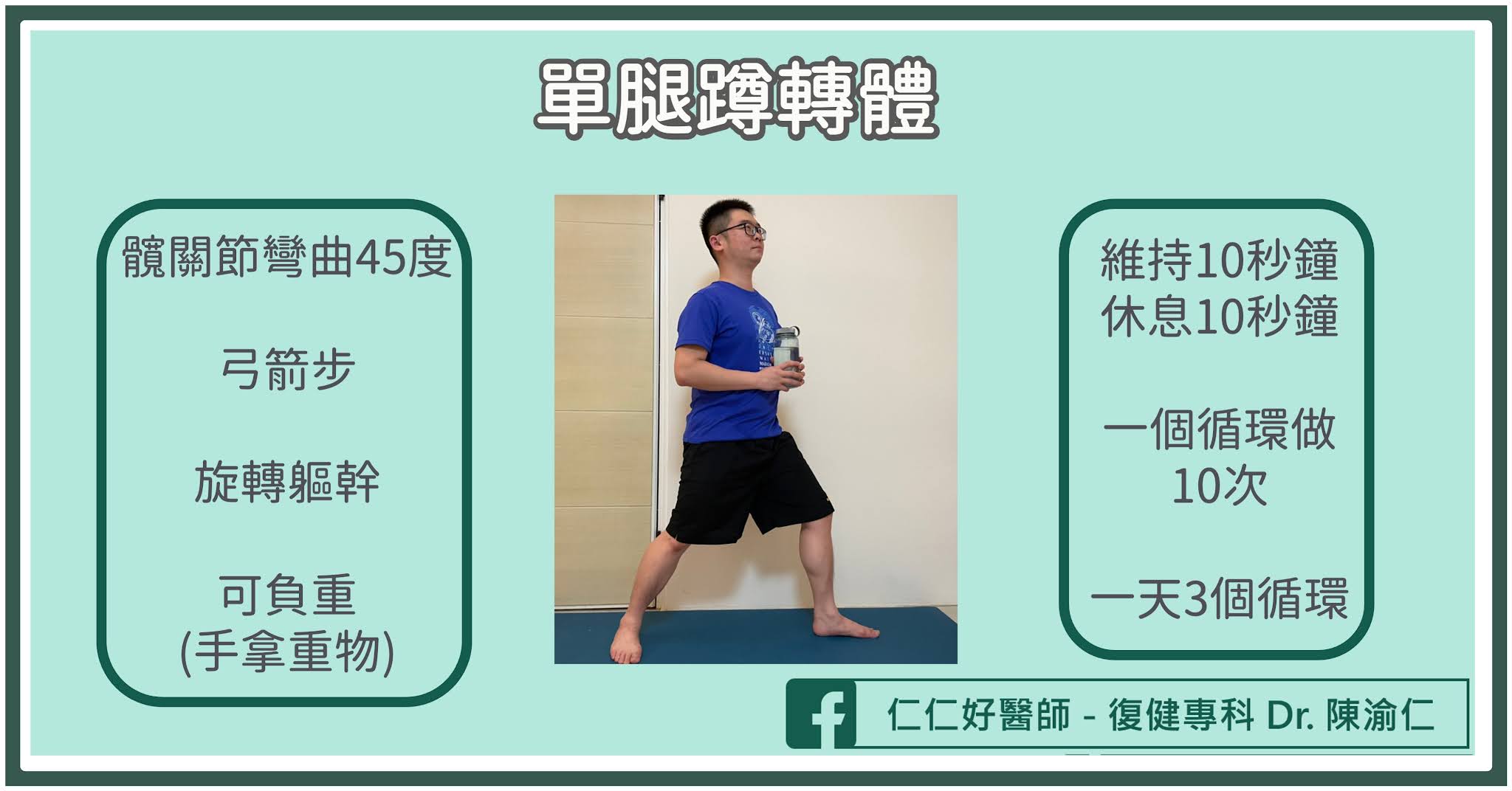

- 物理治療及運動訓練治療:初期可以增加核心肌群的控制與訓練,例如以俯撐、側平板支撐、星星運動做訓練逐漸進階到單腿蹲轉體。心肺功能運動則以游泳、飛輪較為適合 (注意飛輪訓練中要減少髖關節彎曲的幅度,可以把坐墊調高)。

俯撐 (棒式):脊椎中立,身體呈一直線,肩關節大約90度

側平板支撐 (側棒式)

星星運動:側平板支撐下外展髖關節

單腿蹲轉體:髖關節彎曲45度下弓箭步,旋轉軀幹,可配合負重

2020年一個關於髖關節唇受傷青少年運動員的研究發現,上述保守治療能讓69%的運動員回到正常狀態,然而當保守治療失敗,還是需要關節鏡手術介入,修補髖關節唇。

髖關節唇關節鏡手術後的復健訓練,可分為四期:

- 第一期 (術後第1至4周):降低疼痛及腫脹,開始早期運動介入。初期以拐杖及助行器輔助步行。訓練以墊上運動為主,維持髖關節活動度,例如上述的星星運動,側平板支撐下外展髖關節,每回合10 ~ 20下,一天3回。

- 第二期 (術後第5至7周):增加關節活動度、肌肉延展性及肌力訓練。弓箭步可以放鬆延展股直肌及腰大肌;側躺做髖關節外展肌群的肌力訓練;平躺單腳拱橋同時訓練核心肌群與髖關節穩定度。

第三期(術後第8至12周):目標是恢復到完全的關節活動度和足夠應付大部分生活起居的肌力,復健運動例如用彈力帶練習側向走,訓練髖外展肌群。

第四期(術後12周以上): 這個時期我們稱之為「回到運動期」,顧名思義就是逐漸回歸原本的專項運動訓練,以文姿云選手的空手道為例,需要大量的身體旋轉、重心轉移、單腳承重,因此在這個時期應開始和教練、醫師、運動防護員或物理治療師討論,依照原本專項運動訓練的方式,稍微降低強度、共同擬定新的訓練菜單。

結語

髖關節唇受傷是復健科門診常見的隱形殺手,不只常見於運動員,一般人也常受髖關節唇受傷之苦。不過經過治療,多數人可以擺脫傷痛回到正常生活,就像文姿云一樣,受傷治癒後依然在賽場上發光發熱。

參考資料

- Nashville Sports Medicine and Orthopaedic Center, (2021, March 23). Hip Knee Shoulder Elbow | Sports Medicine. https://nsmoc.com/

- Murtha, A. S., Bomar, J. D., Johnson, K. P., Upasani, V. V., & Pennock, A. T. (2020). Acetabular labral tears in the adolescent athlete. Journal of Pediatric Orthopaedics

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

從事餐飲業的志明最近覺得大拇指痛痛的,連用鑰匙開門都會痛。志明上網查了一下,很多人討論的板機指會卡住,但自己只有痛,好像不是;討論度也很高的腕隧道症候群雖然也會影響到大拇指,但通常會麻痛脹,而且晚上症狀特別明顯,自己則是每次大拇指出力就會痛,似乎也不像;媽媽手有一個快速檢驗法,將拇指往下拉會很痛,自己做了也沒有很痛,所以應該也不是媽媽手。

志明決定到復健科就診,醫師聽了他的症狀並且用超音波檢查後發現,原來志明是得了「腕掌關節炎」。

什麼是「腕掌關節炎」?

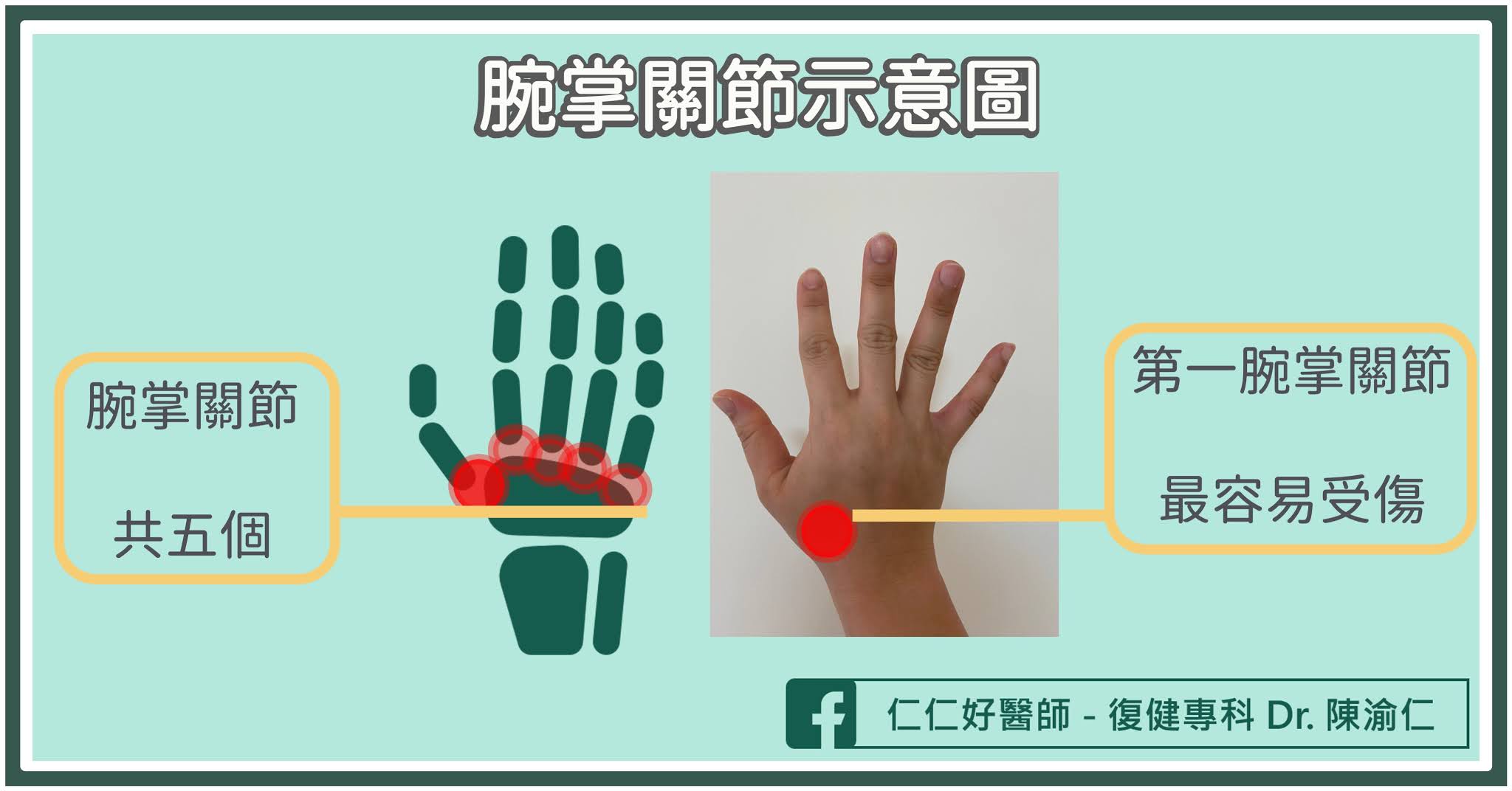

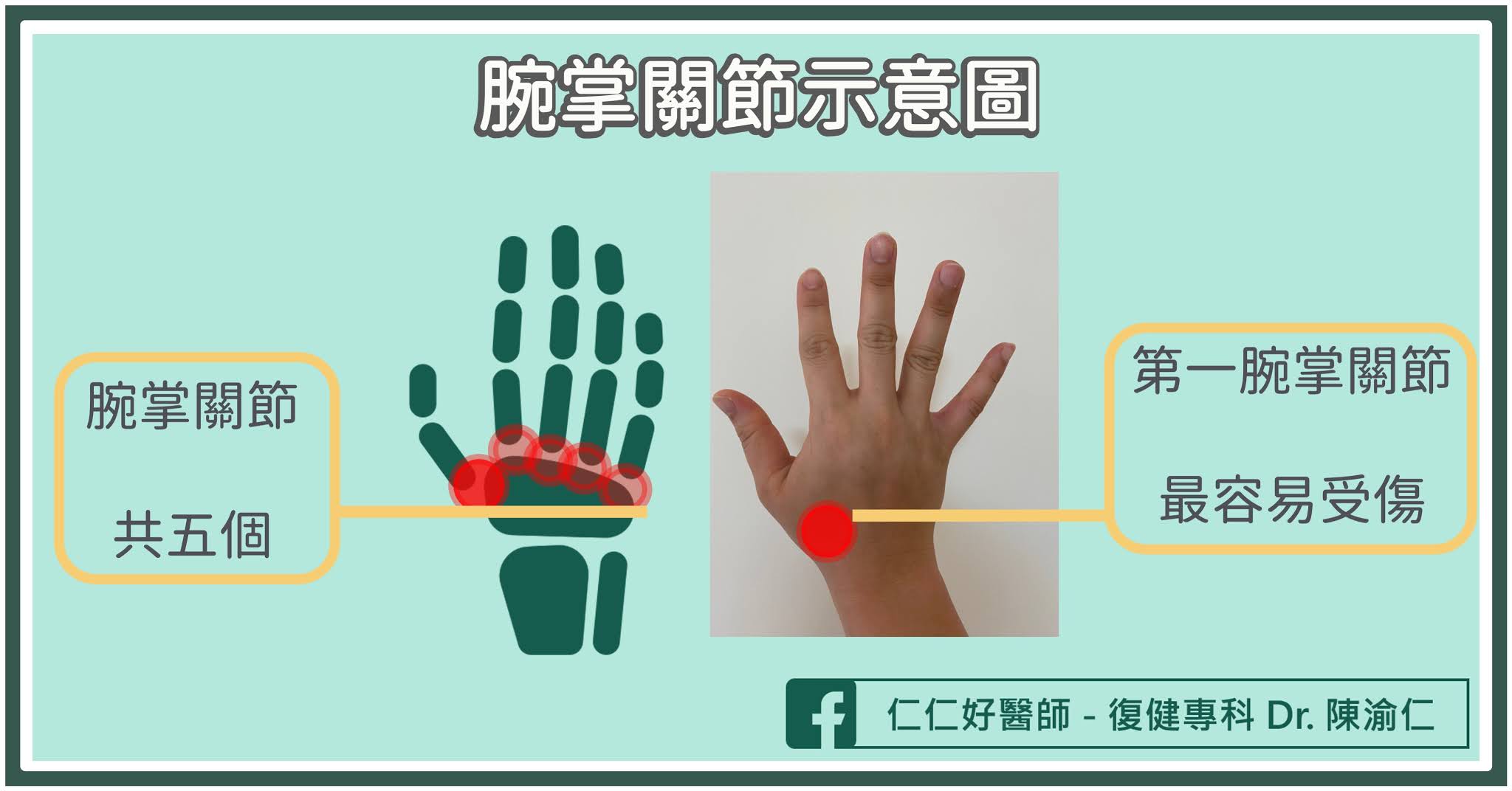

腕掌關節 (Carpometacarpal joint, CMC)是五個腕骨(carpal bone)跟掌骨(metacarpal bone)相連接的關節,位置在前臂跟手掌的交接處,大概就在手腕的地方。

五個腕掌關節中,活動度最大的是拇指的腕掌關節。能力越強,責任越大,所以拇指的腕掌關節,也就是第一個腕掌關節,最容易因為使用過度,造成受傷發炎,甚至退化,以下我們討論的腕掌關節炎,是指第一個腕掌關節。

如果有腕掌關節炎,拇指做大角度活動或抓握,例如以拇指及食指末端抓物品的動作會疼痛,此外可能會有聽到磨擦如同搓揉頭髮的聲音。除非是急性嚴重發炎,否則關節外觀通常不會有紅腫熱痛。

相較於其他影響拇指活動或造成疼痛的疾病,腕掌關節炎相對單純,就是手腕骨跟手掌骨之間的關節過度使用造成發炎,但是痛起來也是可以要人命,何況拇指是日常生活重度使用的關節,不處理的話可是會時不時提醒你:嘿,我一直都在。

為什麼會有腕掌關節炎?

拇指的腕掌關節炎是手部很常見的關節炎,主要跟過度使用有關,例如常使用拇指抓握重物、餐飲業需用拇指拿很重的碗盤等等工作,都可能造成腕掌關節炎。此外,運動傷害、受到外力撞擊或者韌帶鬆弛,也都可能造成腕掌關節炎。

腕掌關節炎常見於中老年人,一般女性多於男性,但臨床上其實罹患腕掌關節炎的年輕人並不少見,一個原因是上述提到的工作,另一個原因則是與重量訓練不當施力有關。

腕掌關節炎的疼痛型態是動作的時候痛,休息的時候比較舒服。如果擔心自己有腕掌關節炎,而且疼痛已經影響日常生活,請先做看看下面的快速檢測,如果檢測結果顯示可能是腕掌關節炎,請直接到復健科就診,讓復健科醫師幫你診斷治療。

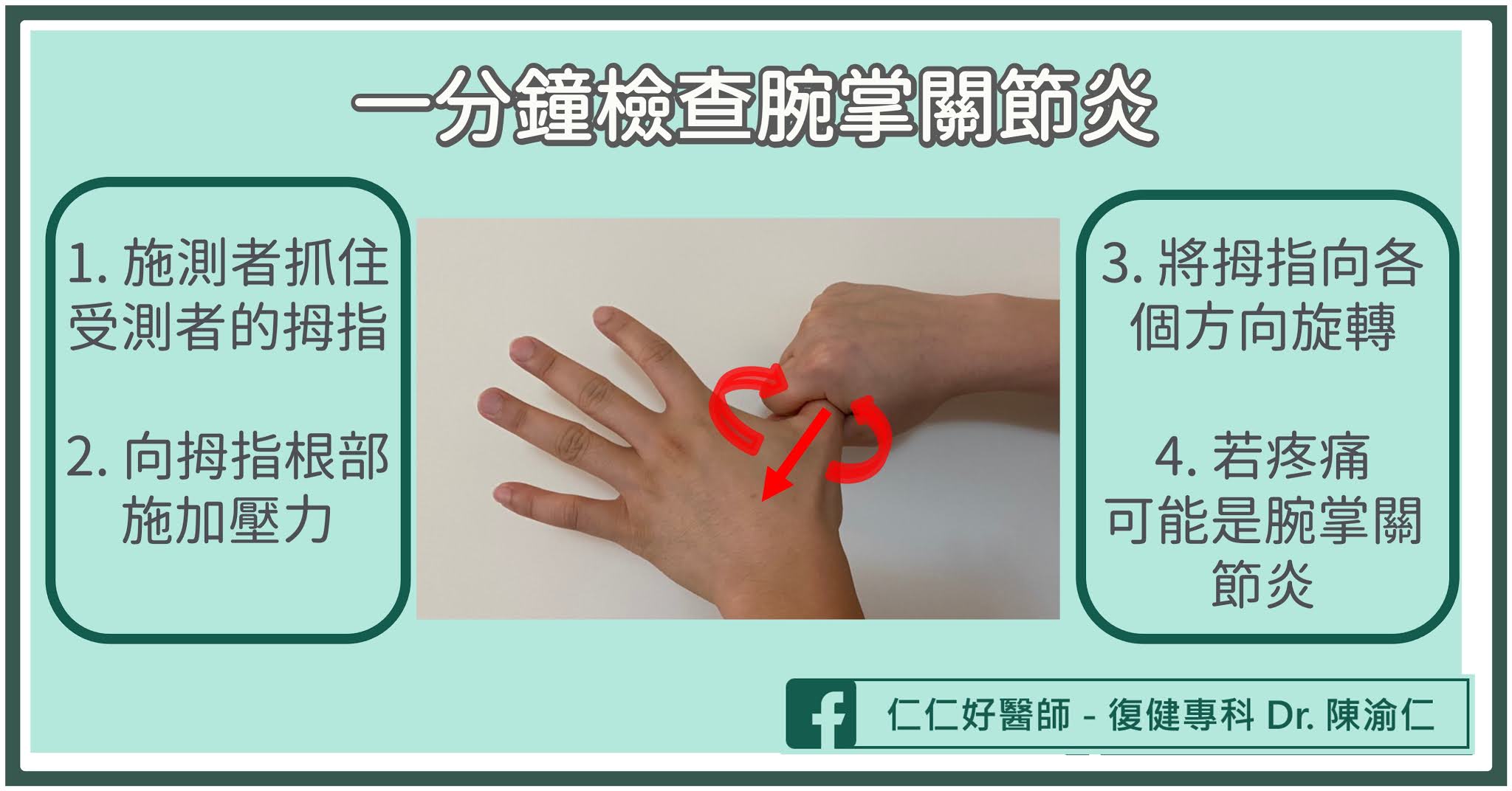

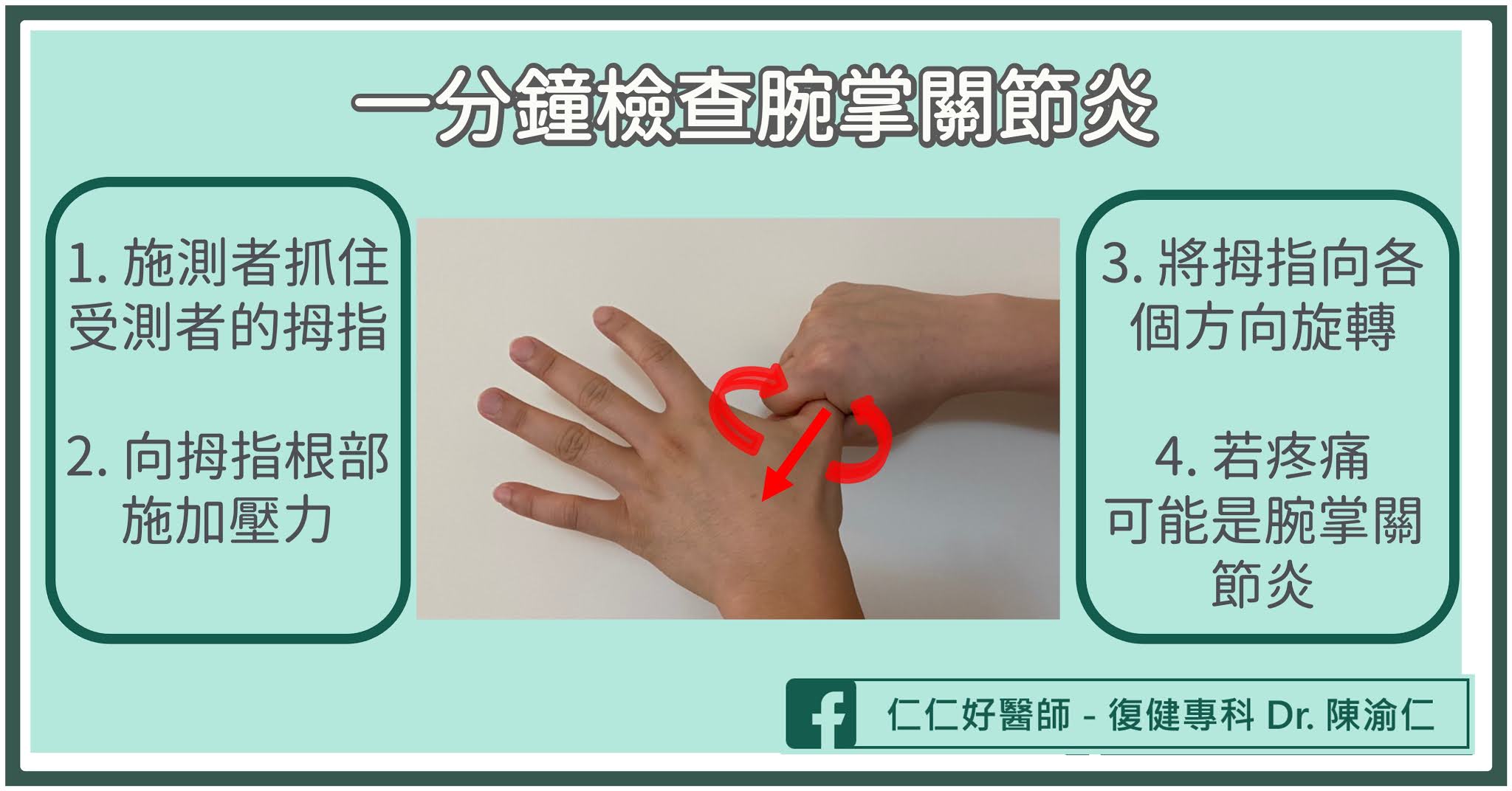

一分鐘判斷是不是腕掌關節炎

- 施測者抓住受測者的拇指

- 向受測者拇指根部方向施加壓力

- 將拇指向各個方向旋轉

- 若造成疼痛,可能是腕掌關節炎

得了腕掌關節炎怎麼辦?

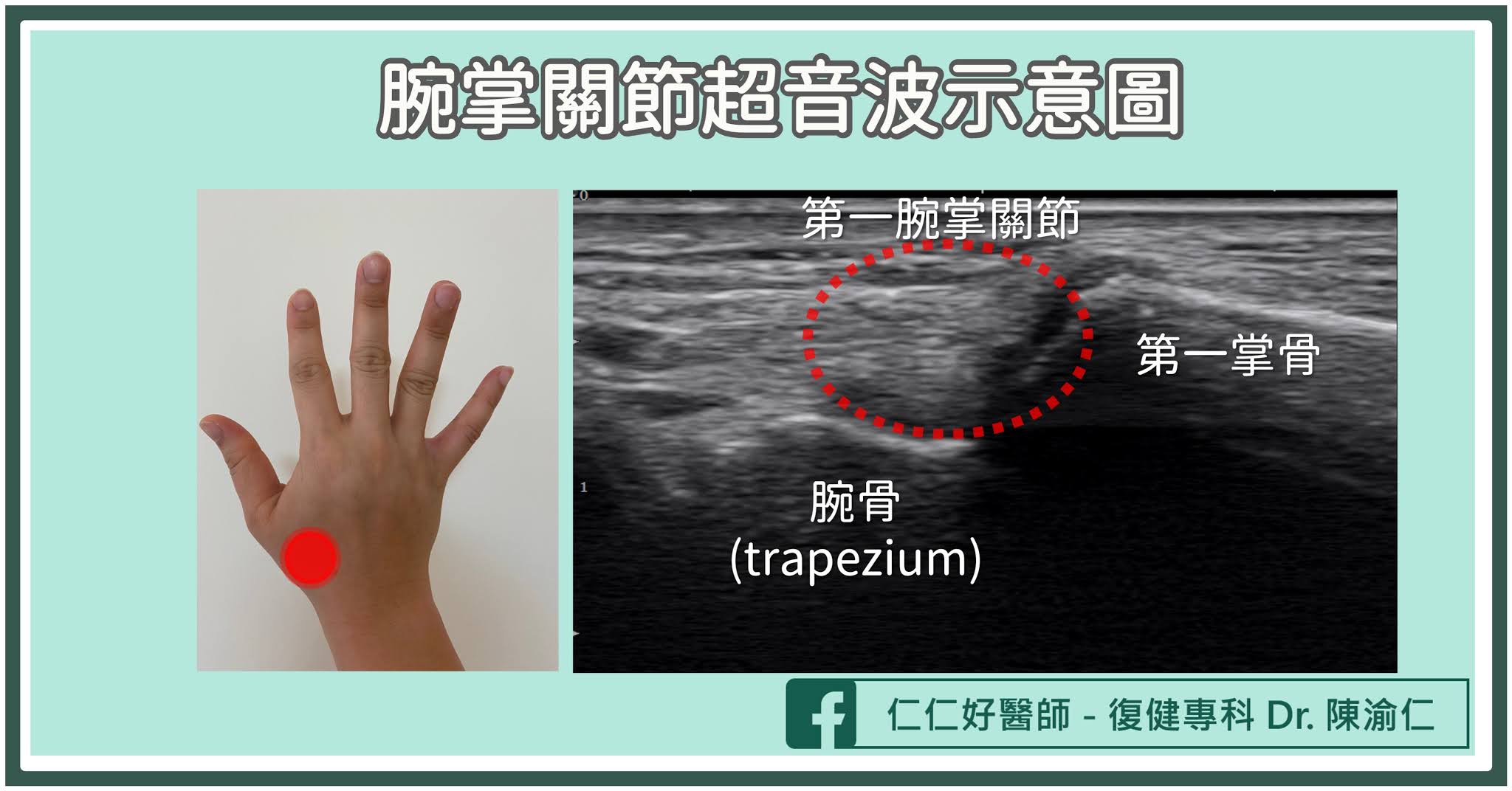

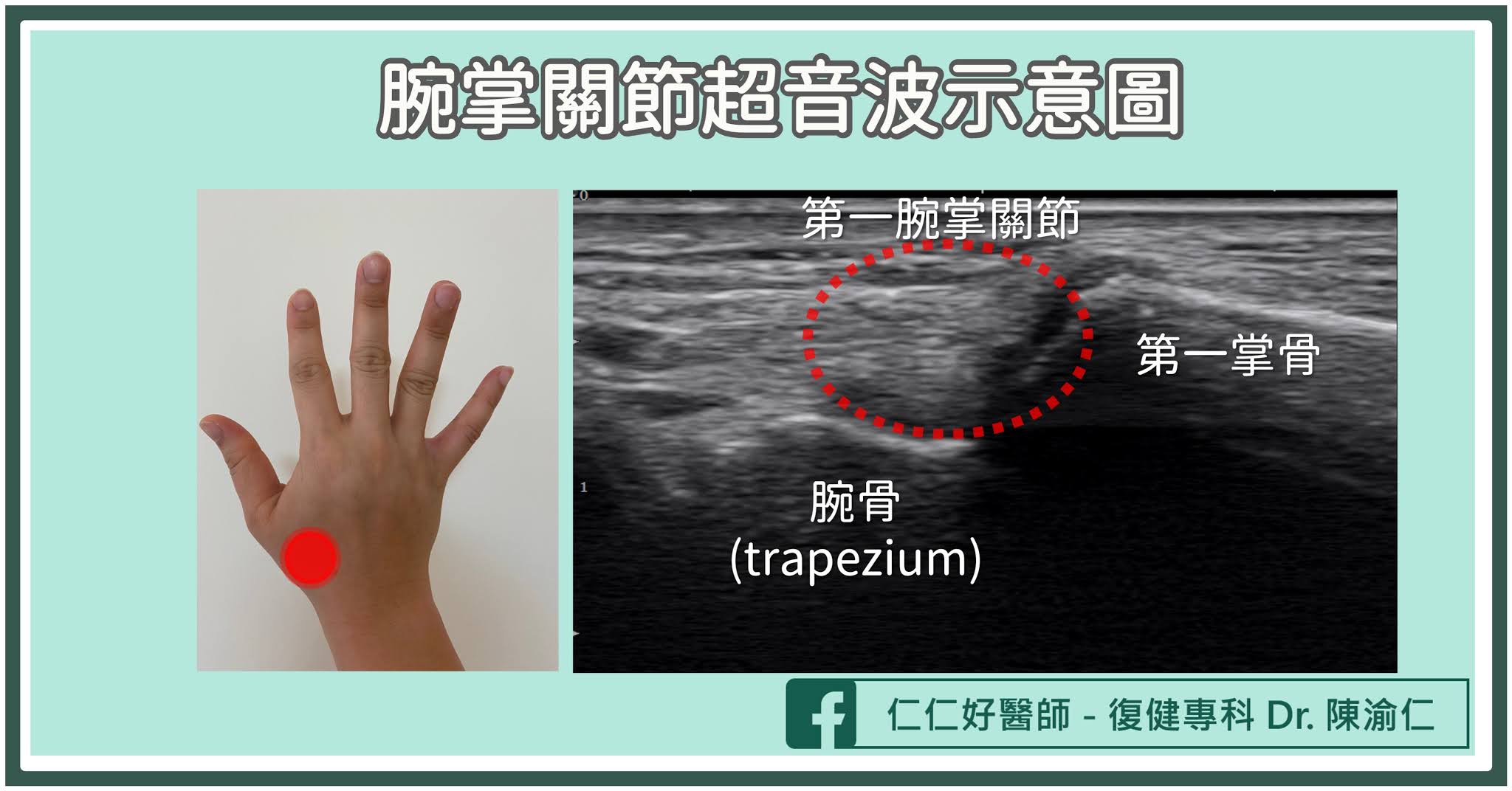

復健科醫師會先評估究竟是腕掌關節炎,或是扳機指、媽媽手。接著以肌肉骨骼超音波評估腕掌關節炎的嚴重度,是否有關節積水、骨刺或是關節脫位的情形,此外也會檢查腕掌關節周遭的肌腱韌帶,確認是否合併其他問題。

值得一提的是,腕掌關節炎常常會合併腕隧道症候群或肌腱炎(例如媽媽手),可能因為這幾個疾病都跟手部的不當使用施力有關。

X光檢查不是必須,但如果懷疑骨折的話,復健科醫師會建議安排X光檢查。腕掌關節炎在X光下的表現類似於其他的退化性關節炎,可能會關節腔變狹窄或長骨刺,然而要強調的是,以單純的腕掌關節炎而言,肌肉骨骼超音波已經足夠診斷。肌肉骨骼超音波的長處在於除了靜態的影像,還可以即時做動態影像,確認關節脫位等狀態;還不只這樣,可以順便檢查其他的周邊組織有沒有問題。

你說治療嗎?如果需要近一步治療的話,超音波導引注射更是能讓醫師將藥物精準注射到病灶,所以我常說,肌肉骨骼超音波是復健科醫師的第三隻眼,診斷跟治療都少不了它!

腕掌關節炎的治療方法

如果確實做到生活改善、避免傷及腕掌關節的動作,腕掌關節炎不治療也有可能會好,只是會拖個把月甚至幾年,為了不被疼痛干擾、提升生活品質,還是建議尋求專業醫療協助;以下是腕掌關節的各種治療方法:

- 急性期:疼痛難耐,做上面的快速檢查動作確認疼痛部位後冰敷。一次15-20分鐘,一天3-4次,時間勿太長,避免凍傷。身體跟冰塊或冰袋之間最好隔一層毛巾。

- 非類固醇消炎止痛藥:雖可消炎止痛,但勿使用過久。請不要貪方便到藥局一直買消炎藥,如果有吃有效、沒吃沒效,表示只是在飲鴆止渴,根本的原因並沒有被解決。

- 動作調整:最重要的一環,避免拇指出力抓握、扭轉、拿重物的強度與頻率,否則邊治療邊受傷,很難完全痊癒。

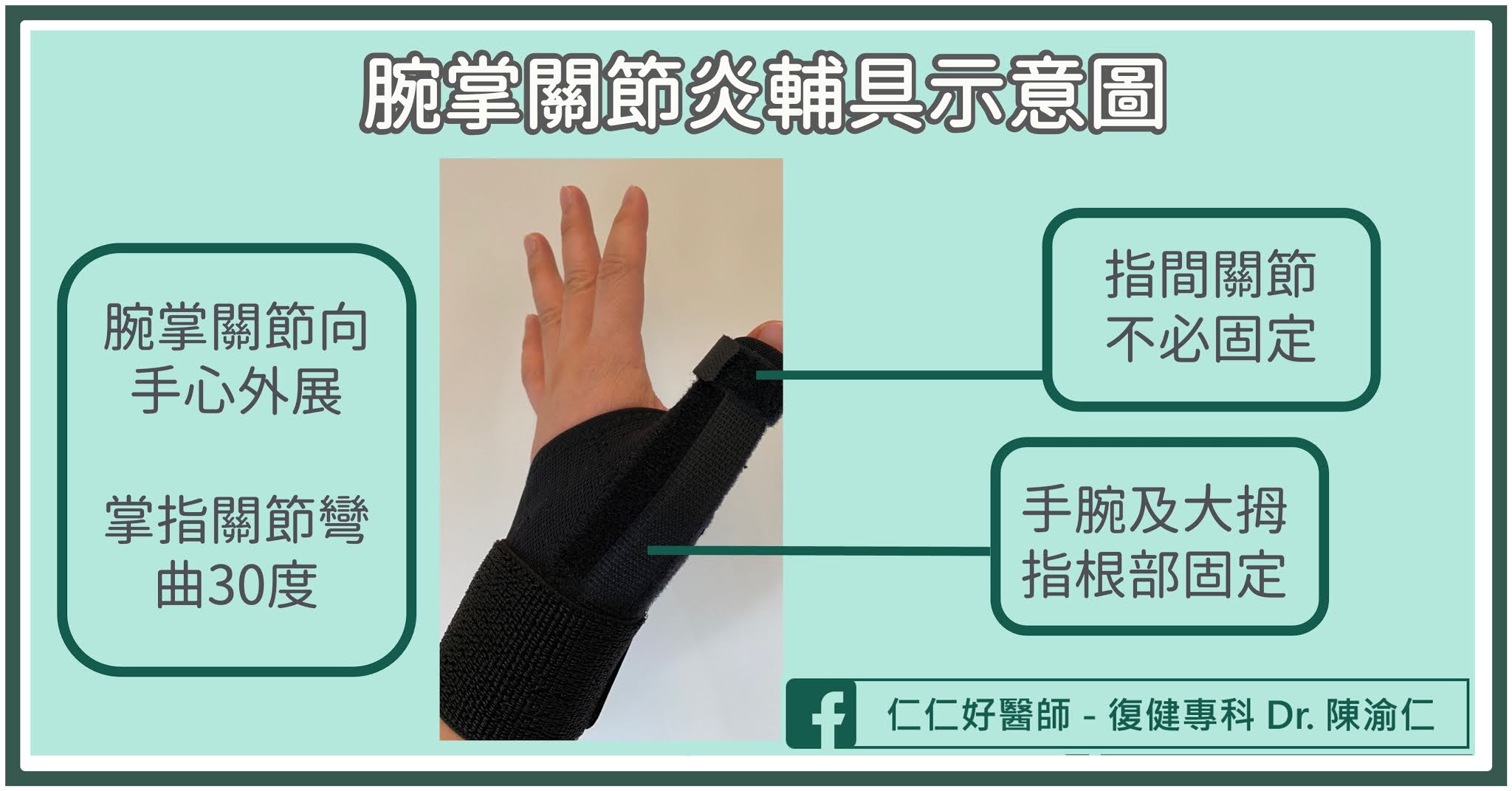

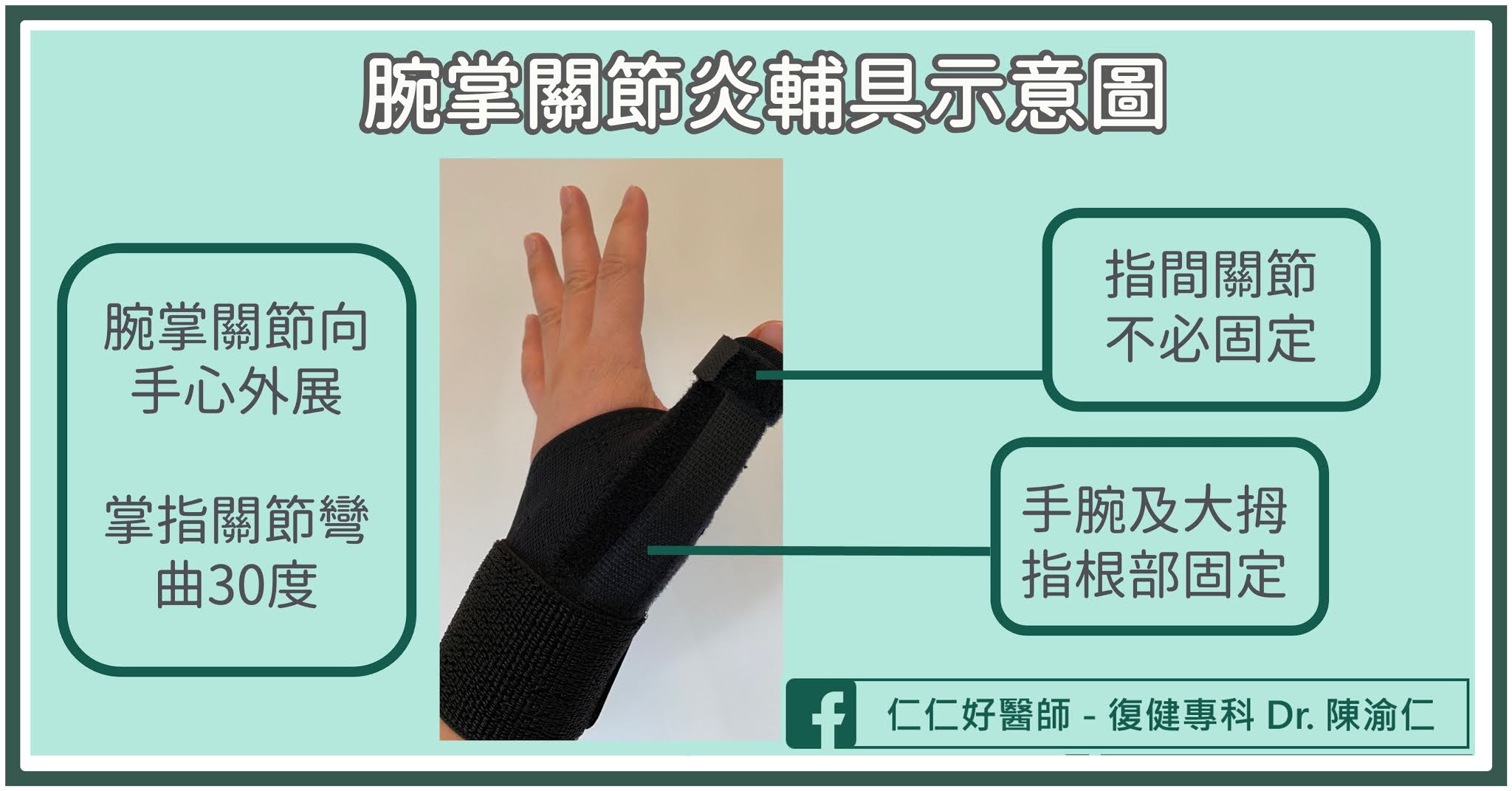

- 手腕輔具:戴護具固定4到6週,還是可適度活動手指以避免關節僵硬。護具應該包覆腕掌關節,腕掌關節向手心方向外展、掌指關節彎曲30度、指間關節則可自由活動。

- 物理儀器復健治療:石蠟浴、治療用超音波、低能量雷射、電療等儀器有止痛或加速組織修復的效果。

- 徒手復健治療:由治療師執行軟組織按摩或是關節鬆動等技術。

- 超音波導引注射:經由超音波導引,復健科醫師可以精準注射、治療患處:

- 類固醇:對於早期、急性的腕掌關節炎,類固醇注射可以快速止痛,若一年注射四次以內,以正常人而言可以不必太擔心副作用,然而最怕的是打完針後疼痛消失,同時也忘了要改變不良的生活工作習慣,然後不久後,醫病雙方在診間就再度相聚。

- 玻尿酸:玻尿酸可以減少關節內的發炎,同時增加潤滑關節、增加關節的活動流暢度,就像為關節上機油一樣。一個統合性研究指出,相較於類固醇,玻尿酸在腕掌關節炎的效益比類固醇更好而且持久,此外,玻尿酸可以不會有類固醇讓皮膚變白以及可能使肌腱韌帶軟組織脆化的問題。

- 高濃度葡萄糖:利用高濃度葡萄糖刺激關節修復,若周邊肌腱韌帶有受傷或鬆弛的情形可以一併處理,優點是對身體不會有任何傷害,但理論上效果比起PRP會差些,且通常需要治療不只一次。

- 高濃度自體血小板 (Platelet-rich plasma, PRP):相較於高濃度葡萄糖是刺激關節自我修復,PRP更進一步,直接將生長因子送到需要修復的組織,近年研究顯示PRP對腕掌關節炎疼痛及功能的改善效果都不錯,長期而言PRP是比類固醇更好的選擇。手術:若關節退化太嚴重,且以上的保守治療都失敗,可能需要找手外科醫師評估手術的必要性。

- 手術:若關節退化太嚴重,且以上的保守治療都失敗,可能需要找手外科醫師評估手術的必要性。

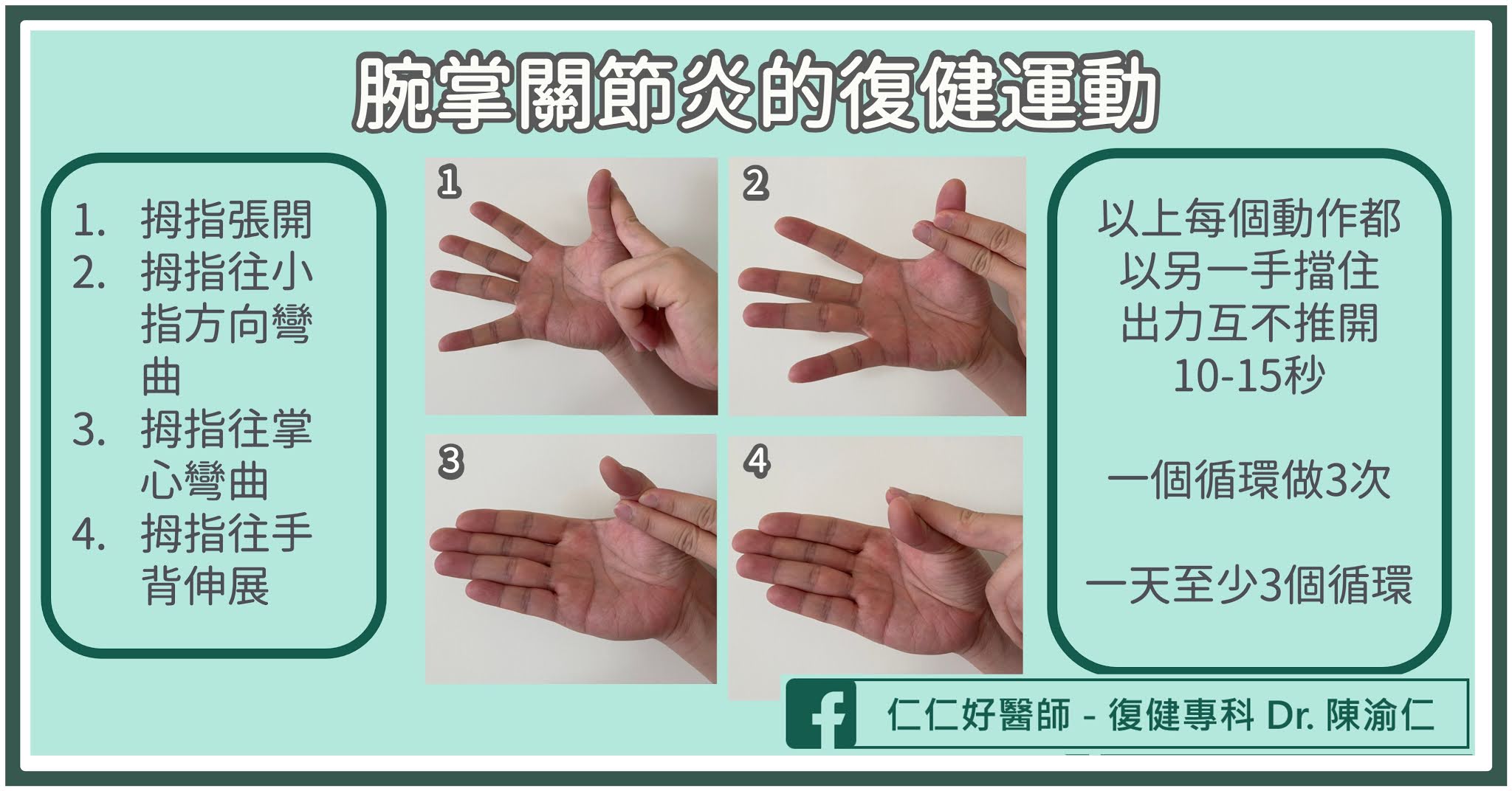

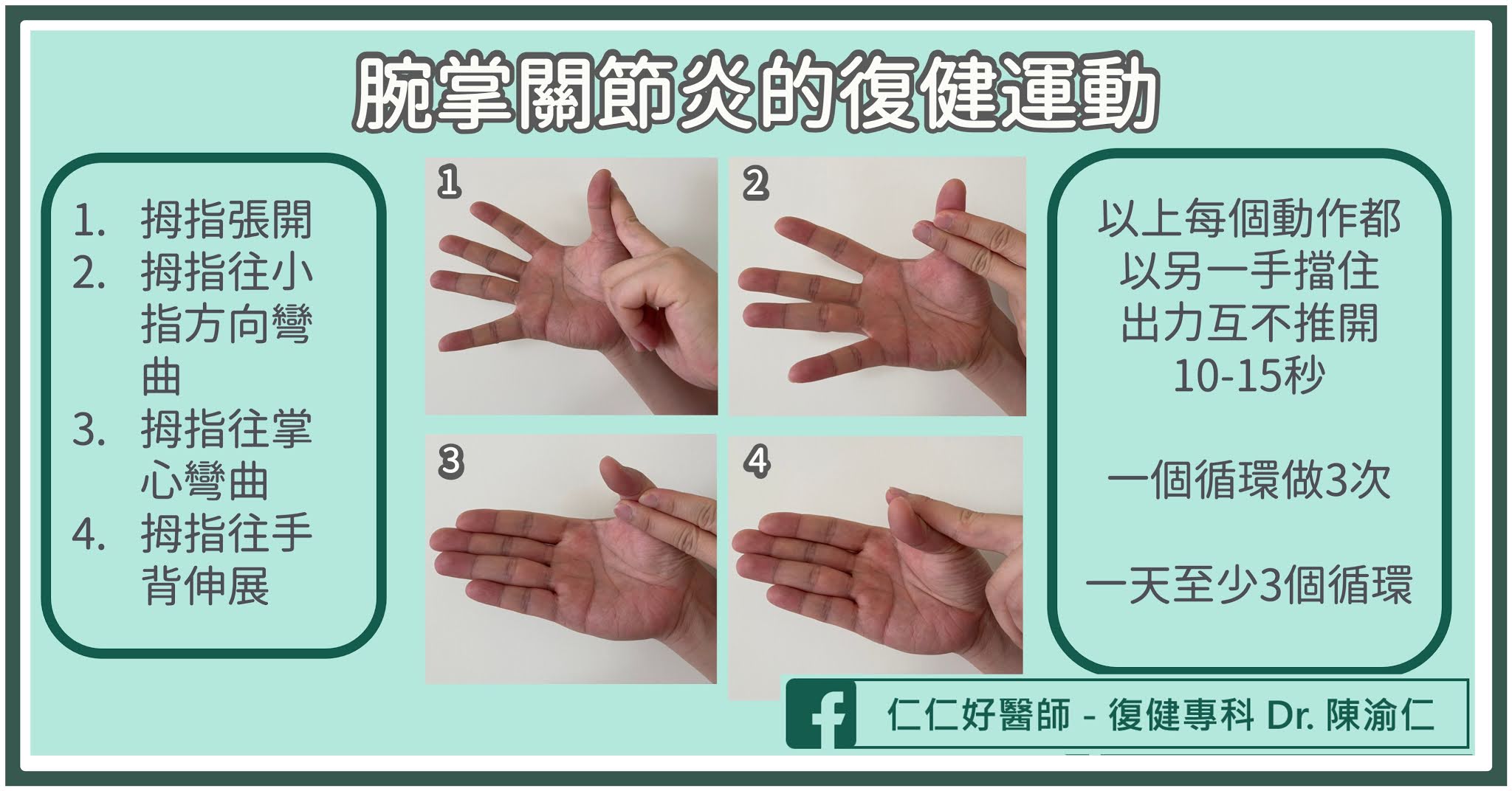

腕掌關節炎的復健運動

做復健運動之前,要先讓手「忘記」錯誤的用力方法及姿勢,而且不能處於急性發炎期。以下介紹的肌力訓練,對於早期的腕掌關節炎效果尤佳:

- 拇指張開,另一手擋住,出力互不推開

- 拇指往小指方向彎曲,另一手擋住,出力互不推開

- 拇指往掌心彎曲,另一手擋住,出力互不推開

- 拇指往手背伸展,另一手擋住,出力互不推開

以上每個動作都是1次維持10-15秒,一個循環做3次,一天至少做3個循環。

仁仁好關鍵

- 拇指的腕掌關節活動度很大,容易因為使用過度以及不當的動作,例如拇指出力抓握、扭轉、拿重物,造成腕掌關節炎,甚至關節退化。

- 如果有腕掌關節炎,拇指做大角度活動或抓握,例如以拇指及食指末端抓物品的動作會疼痛,此外可能會有聽到磨擦如同搓揉頭髮的聲音,除非是急性嚴重發炎,否則關節外表通常不會有紅腫熱痛。

- 改善不當動作、休息及使用輔具固定腕掌關節是第一步。

- 超音波導引注射可以精準將藥物注射到腕掌關節,傳統使用的類固醇效果快,研究顯示玻尿酸的效果可能比類固醇更好;PRP則是對身體更自然、無副作用治療方法,近年也有許多研究顯示PRP對於腕掌關節的益處。

參考資料

- Spaans AJ, van Minnen LP, Kon M, et al. Conservative treatment of thumb base osteoarthritis: a systematic review. J Hand Surg Am 2015;40(1):16–21.

- Medina-Porqueres, I., Martin-Garcia, P., Sanz-De Diego, S., Reyes-Eldblom, M., & Cantero-Tellez, R. (2019). Platelet-rich plasma for thumb carpometacarpal joint osteoarthritis in a professional pianist: case-based review. Rheumatology International, 39(12), 2167–2175.

- Yao, J., & Park, M. J. (2008). Early Treatment of Degenerative Arthritis of the Thumb Carpometacarpal Joint. Hand Clinics, 24(3), 251–261.

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

不時就會有人說:「復健沒效啦,只是熱敷電療拉腰拉脖子,只是舒緩一下,不久又痛回來了」。這樣的說法,可以說對,也可以說不對。

什麼是「復健」?

復健就字面上的意思,可以說是恢「復健」康。當身體已經發出疼痛或是痠麻的訊號時,表示已經產生病灶,因此需要先治標,也就是將疼痛去除,之後再處理根本的問題,例如矯正不良的姿勢或動作控制等等。

物理治療儀器,就是治標的好方法。儀器治療是以非侵入性的方法促進身體自我修復,不可諱言的是很多時候治療速度比不上超音波導引注射治療,但對於輕度的痠麻痛、不想吃藥、以及害怕侵入性治療的人來說,是很好的第一線選擇,以下介紹復健科常用的物理治療儀器。

治療儀器全解析

熱療

熱療的原理是促進局部循環、放鬆骨骼肌及減少神經痛覺訊號的傳遞。熱療對於表層的肌肉骨骼痠痛及關節肌腱韌帶都有修復效果,要注意的是治療區域不可有傷口、有糖尿病或是感覺功能異常的治療時要特別注意,避免燙傷。常用的淺層熱療包括:

- 熱敷袋

- 石蠟浴:針對小關節,可以完整包覆治療區域

- 紅外線

深層熱療包括:

- 超音波:可將能量傳導到較深層的構造,例如肌腱韌帶關節囊,並保持在深層,避免能量在表淺組織被消耗掉,超音波可增加軟組織延展性、減輕疼痛、促進傷口收縮、組織蛋白合成,但是不可使用於眼睛、未閉合生長板、心律調節器周圍

- 微波:微波可透到深部組織,故針對深層關節或肌筋膜組織的治療,但不可用於有金屬植入物的組織,否則金屬植入物被加熱,人體就變成烤肉

冷療

冷療可以降低疼痛、水腫、肌肉緊繃。原理是降低周邊神經末稍的興奮性,進而達到局部止痛效果,此外也可改變局部感覺、放鬆肌肉、血管收縮。常用於急性狀況,例如急性扭挫拉傷,單次治療時間約15~20分鐘,不建議長期使用冷療。

電療

電療是許多人對復健科的第一印象,常用的電療有干擾波(Interferential Current Therapy; IFC)及經皮電刺激(Transcutaneous electrical nerve stimulation; TENS)。電療有幾個重要作用:

- 止痛:抑制疼痛訊號傳導到大腦、促進自身止痛賀爾蒙分泌

- 增加局部血液循環

- 促進傷口癒合

- 增加骨質形成、幫助骨折癒合

- 增加肌力、避免無力的肌肉萎縮(例如:中風造成的肢體無力)、增加關節活動度、減少肌肉痙攣

要注意的是,如果本身有心臟節律器,不可接受電療,以免影響心臟節律器,甚至造成心律不整。

機械力

俗稱「拉脖子」的頸椎牽引,以及俗稱「拉腰」的腰椎牽引,是復健科常用的儀器治療。頸椎及腰椎牽引是對身體施加拉力,目標伸展脊椎周邊的肌肉、韌帶及小面關節,加強上述組織的循環新陳代謝,並且降低椎間盤的壓力,促進椎間盤回到正確的位置。

頸椎及腰椎牽引常用來治療椎間盤突出、脊椎神經根壓迫、肌肉筋膜緊繃等狀況,然而若病人有骨質疏鬆、壓迫性骨折、椎弓解離等狀況,則不適合接受牽引治療。

機械波

「體外震波」是目前最廣為使用的機械波治療。體外震波是以重複的低頻率高能量刺激軟組織,可以想像是隔山打牛,不碰觸深層組織,但是將能量直接送入,製造一個控制之下的微小創傷來啟動修復機制,局部只會造成非常細微的升溫。

許多研究發現,體外震波對許多疾病有不錯的治療效果,包括:

體外震波的能量比傳統復健治療儀器強上許多,因此是不想接受超音波導引注射治療的病人的好選擇。

雷射

雷射是最常使用的光療復健儀器。雷射可以減少疼痛發炎、促進膠原組織增生、幫助傷口及骨折癒合。雷射的作用機制主要是影響細胞活性,不會造成局部組織溫度上升,因此不要覺得雷射治療的時候不會溫溫的、無感,就以為雷射沒有效用。

結語

只要使用得當,物理治療儀器是很好的輔助治療,要提醒的是,物理治療儀器終究是輔助性質,搭配矯正姿勢、強化肌力及協調穩定度,或者以增生療法修補受損的組織,才能根本的跟痠麻痛說再見。

參考資料

- DeLisa JA, Jain SS. Physical medicine and rehabilitation. JAMA. 1991 Jun 19;265(23):3158-60.

- Cifu, D. X., & In Eapen, B. C. (2021). Braddom’s physical medicine and rehabilitation.

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

小希最近工作壓力大,在辦公室一待就是12個小時,導致作息不正常,晚上睡不好還會磨牙。這天小希吃完一整包堅果後發現張開跟閉合嘴巴都卡卡痛痛而且有喀喀聲,上下排牙齒好像對不到位,怎麼擺都不對。小希很擔心自己是不是下巴脫臼,趕緊到復健科就診。醫師檢查後告訴小希,他是「顳顎關節障礙」,好好治療是可以痊癒的,但同時要搭配生活型態調整以及牙科追蹤治療。

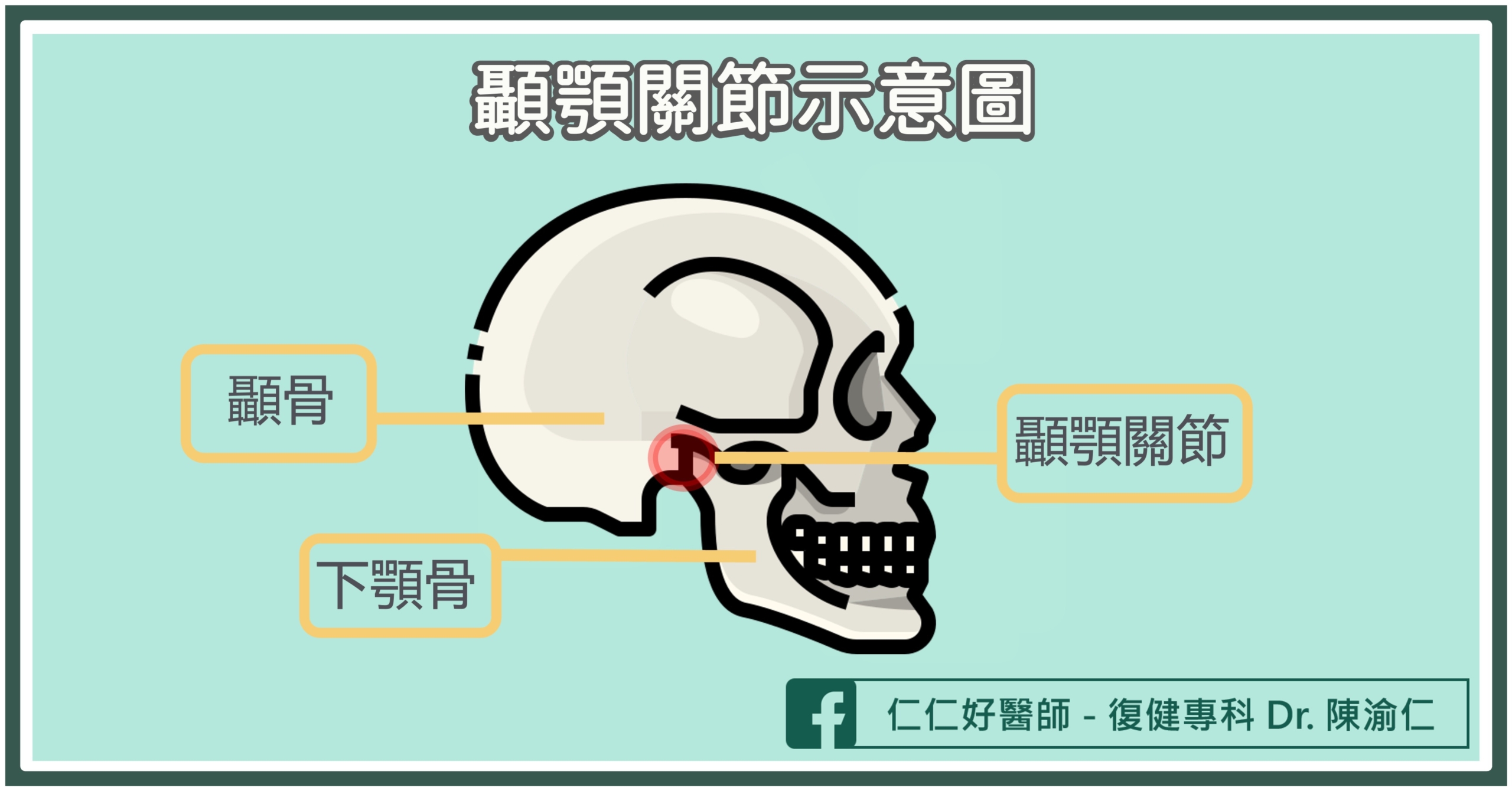

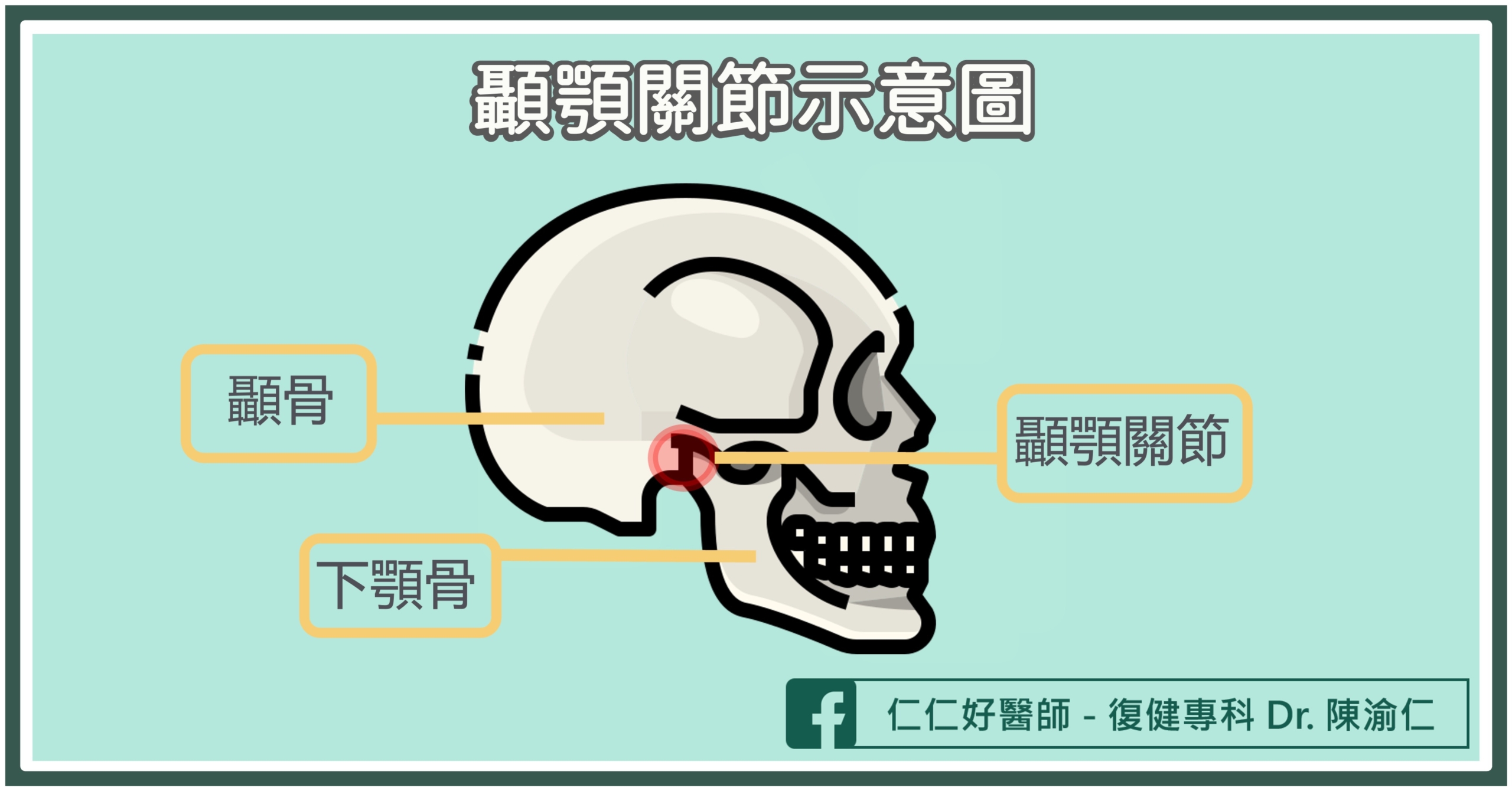

什麼是「顳顎關節」?

顳顎關節位於耳朵前方,由下顎骨的關節突出及顳骨的關節窩接合而成,張開跟閉合嘴巴、咀嚼、講話等等都要依靠顳顎關節的穩定性。手指摸耳朵前方、張嘴閉嘴時活動的就是顳顎關節。

顳顎關節儘管小,負擔每天上千次的閉合,因此本身的結構穩定很重要。顳顎關節是由關節囊包覆的纖維軟骨,兩塊骨頭之間還有關節盤來幫忙緩衝嘴巴活動時的受力摩擦。此外,顳顎關節周邊的肌肉,包括咀嚼肌、顳肌等也都跟顳顎關節的穩定性有很大的關係。

為什麼會有顳顎關節障礙?

顳顎關節及周邊肌肉若有疼痛和功能異常就稱為「顳顎關節障礙」。以往認為顳顎關節障礙的原因就是上下排牙齒無法對好的咬合不正造成,然而新的研究發現,咬合並不是顳顎關節障礙的唯一因素,顳顎關節障礙常是多重因素造成,包括生活習慣、心理、外傷等因素。常見原因包括:

- 外傷:下巴撞擊、磨牙、頸部急性扭傷、長期咬堅硬的食物

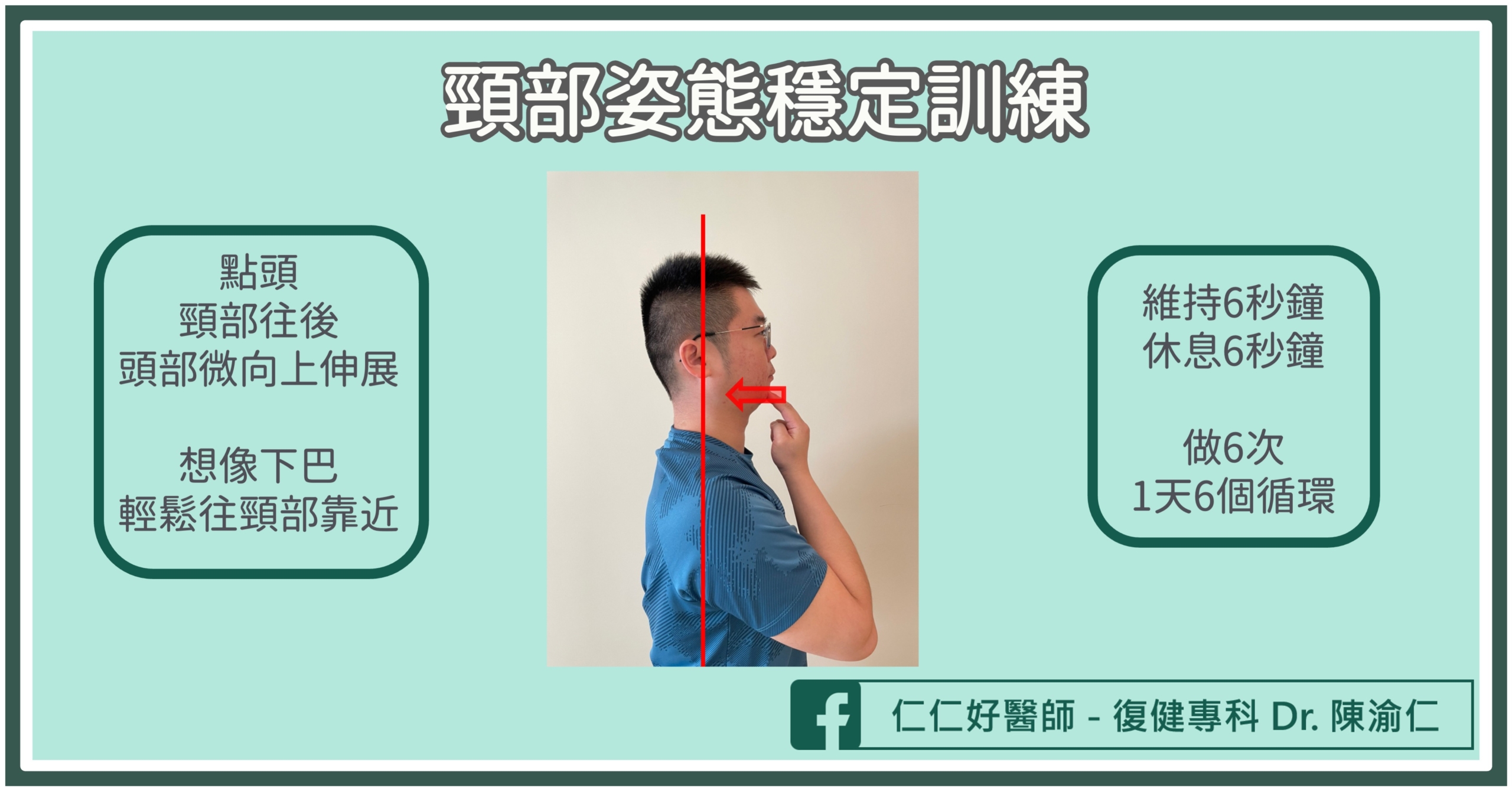

- 姿勢:頭頸長期維持不當姿勢,造成顳顎關節及周邊肌肉的壓力

- 心理:工作壓力大造成肌肉緊繃、夜間磨牙、睡眠品質不佳都可能加重顳顎關節障礙。研究發現,焦慮症、憂鬱症、遭受家暴過,都跟顳顎關節障礙有關

- 風溼性關節炎

- 咬合不正

顳顎關節障礙有什麼症狀?

顳顎關節障礙的症狀主要包括疼痛及功能障礙兩大類,源頭可能是顳顎關節,也可能是周邊的咀嚼肌等。

- 疼痛:顳顎關節障礙最常見的症狀。包括顳顎關節痛、臉部肌肉痛(特別是咀嚼時)、頭痛(前額及太陽穴周邊及後腦勺,特別是起床時)、眼窩周圍痛、肩頸痛

- 顳顎關節功能障礙:張開閉合嘴巴都卡卡不順而且有喀喀聲響、甚至張嘴時感覺兩邊不對稱。嘴巴張開受限、張嘴時顳顎關節覺得緊緊的。通常早上起來症狀比較明顯,若變嚴重則可能整天都有張嘴不順甚至像是被鎖住,甚至影響嗓音

- 咬合不順,上下排牙齒好像對不到位子

- 夜間磨牙、牙關緊咬、牙齒痠痛

顳顎關節障礙的治療方法

顳顎關節障礙的治療最重要的還是生活型態調整,避免不當的生活習慣,例如咀嚼堅硬食物、咬指甲。由於顳顎關節障礙通常是多重因素,治療上也需要多方專家共同處理。咬合問題由牙醫師評估是否需要咬合板治療或是矯正;心理壓力甚至創傷症候群等可能的加重因子則由身心科醫師評估。復健科團隊主要針對顳顎關節疼痛緩解、姿勢調整、顳顎關節活動及穩定訓練做治療。復健科常使用的治療方法包括:

- 藥物:非類固醇類消炎藥、肌肉鬆弛劑等

- 物理儀器:熱療、電療及雷射等儀器可以輔助顳顎關節及咀嚼肌的放鬆及修復

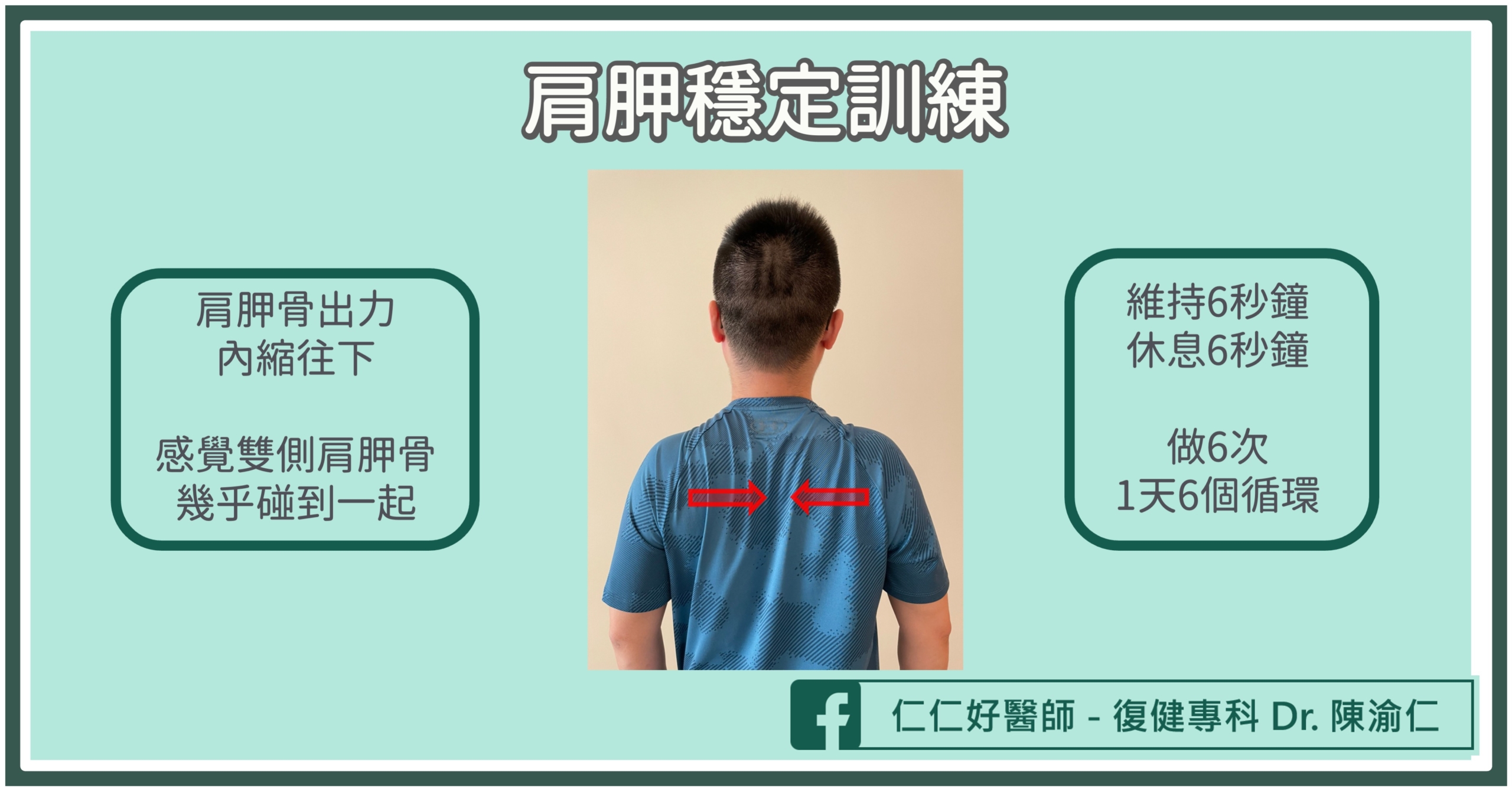

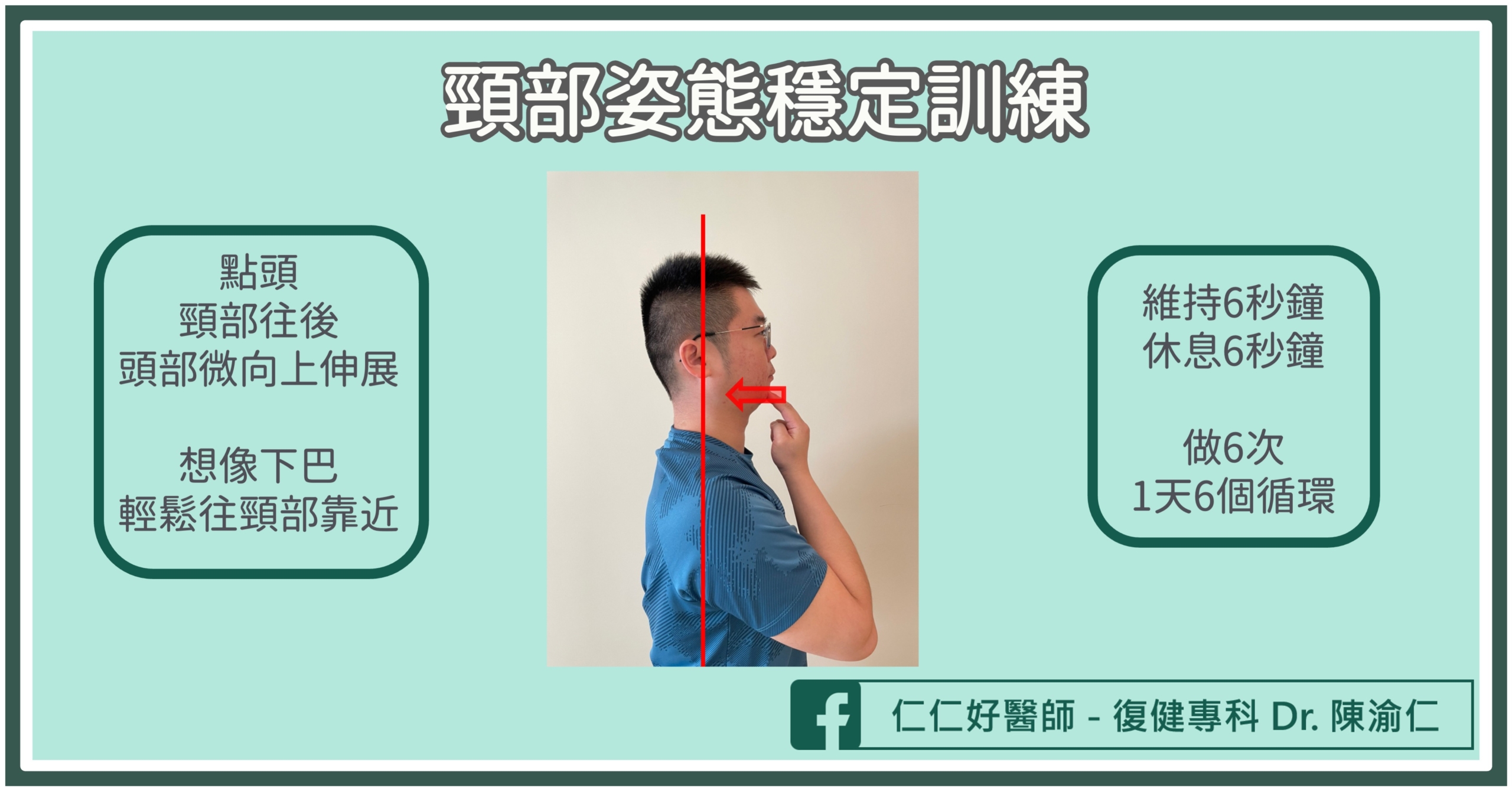

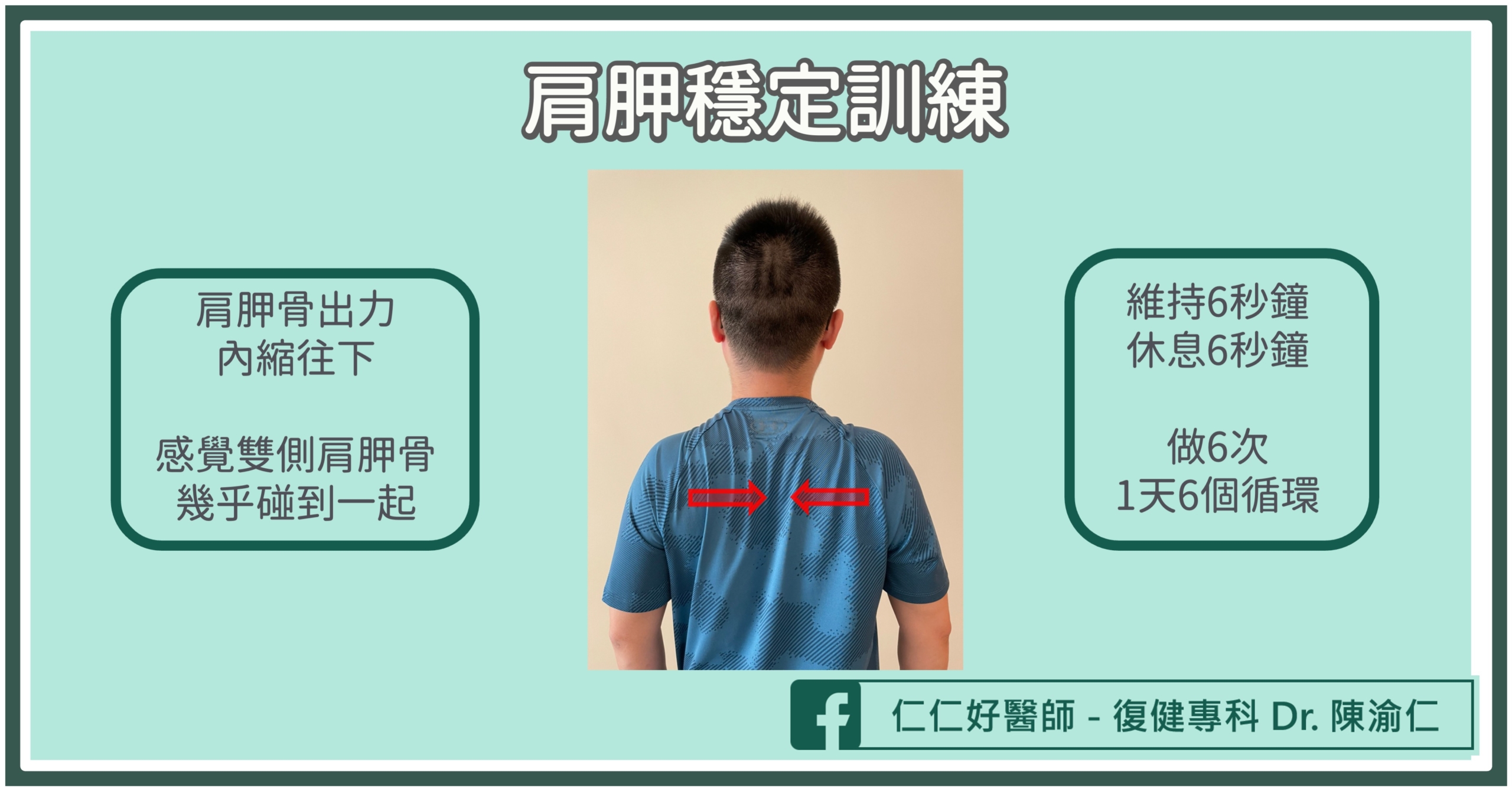

- 徒手運動治療:放鬆顳顎關節、臉部下巴及頸部的肌肉筋膜,並且強化顳顎關節的活動度及穩定性,並且針對姿態做整體矯正

- 乾針治療:使用毫針刺激顳顎關節周邊緊繃的肌肉激痛點放鬆,主要是咀嚼肌

- 超音波導引注射治療:主要針對已經進展到「顳顎關節炎」的顳顎關節障礙患者,復健科醫師使用超音波導引將藥物精準注射到顳顎關節的關節腔內,使用的藥物包括高濃度血小板血漿(PRP)、高濃度葡萄糖、玻尿酸、類固醇等

顳顎關節障礙的復健運動這樣做

結語

顳顎關節不大,但疼痛及功能障礙對生活品質影響很大。透過多專業聯合診斷治療,多數人可以透過復健、徒手治療及注射等保守治療法克服顳顎關節障礙!

參考資料

- Valesan LF, Da-Cas CD, Réus JC, Denardin ACS, Garanhani RR, Bonotto D, Januzzi E, de Souza BDM. Prevalence of temporomandibular joint disorders: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2021 Feb;25(2):441-453

- Slade GD, Ohrbach R, Greenspan JD, Fillingim RB, Bair E, Sanders AE, Dubner R, Diatchenko L, Meloto CB, Smith S, Maixner W. Painful Temporomandibular Disorder: Decade of Discovery from OPPERA Studies. J Dent Res. 2016 Sep;95(10):1084-92

- Kindler S, Samietz S, Houshmand M, Grabe HJ, Bernhardt O, Biffar R, Kocher T, Meyer G, Völzke H, Metelmann HR, Schwahn C. Depressive and anxiety symptoms as risk factors for temporomandibular joint pain: a prospective cohort study in the general population. J Pain. 2012 Dec;13(12):1188-97

- Liapaki A, Thamm JR, Ha S, Monteiro JLGC, McCain JP, Troulis MJ, Guastaldi FPS. Is there a difference in treatment effect of different intra-articular drugs for temporomandibular joint osteoarthritis? A systematic review of randomized controlled trials. Int J Oral Maxillofac Surg. 2021 Sep;50(9):1233-1243

- Rocabado M, Iglarsh ZA.Musculoskeletal approach to maxillofacial pain Philadelphia, PA: JB Lippincott; 1991. p. 187–92

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

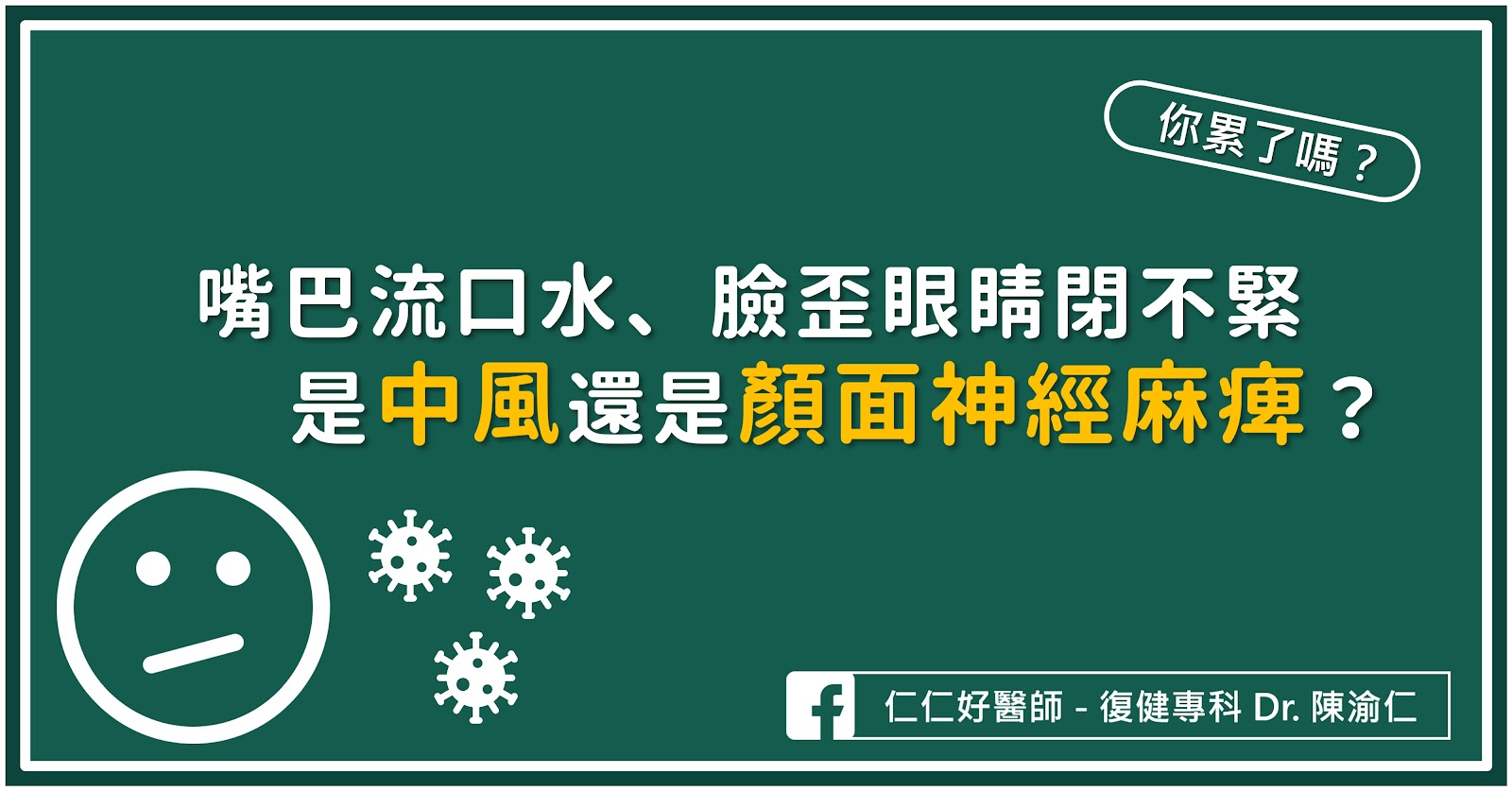

婷婷本來就晚睡,最近在趕專案更是沒日沒夜,常常弄到清晨三點才睡。這天婷婷起床發現右邊的臉沒辦法活動,眼睛跟嘴巴都閉不緊,說話會漏風,味覺好像也怪怪的。婷婷在想自己是不是「顏面神經麻痺」,但更擔心會不會是中風了….

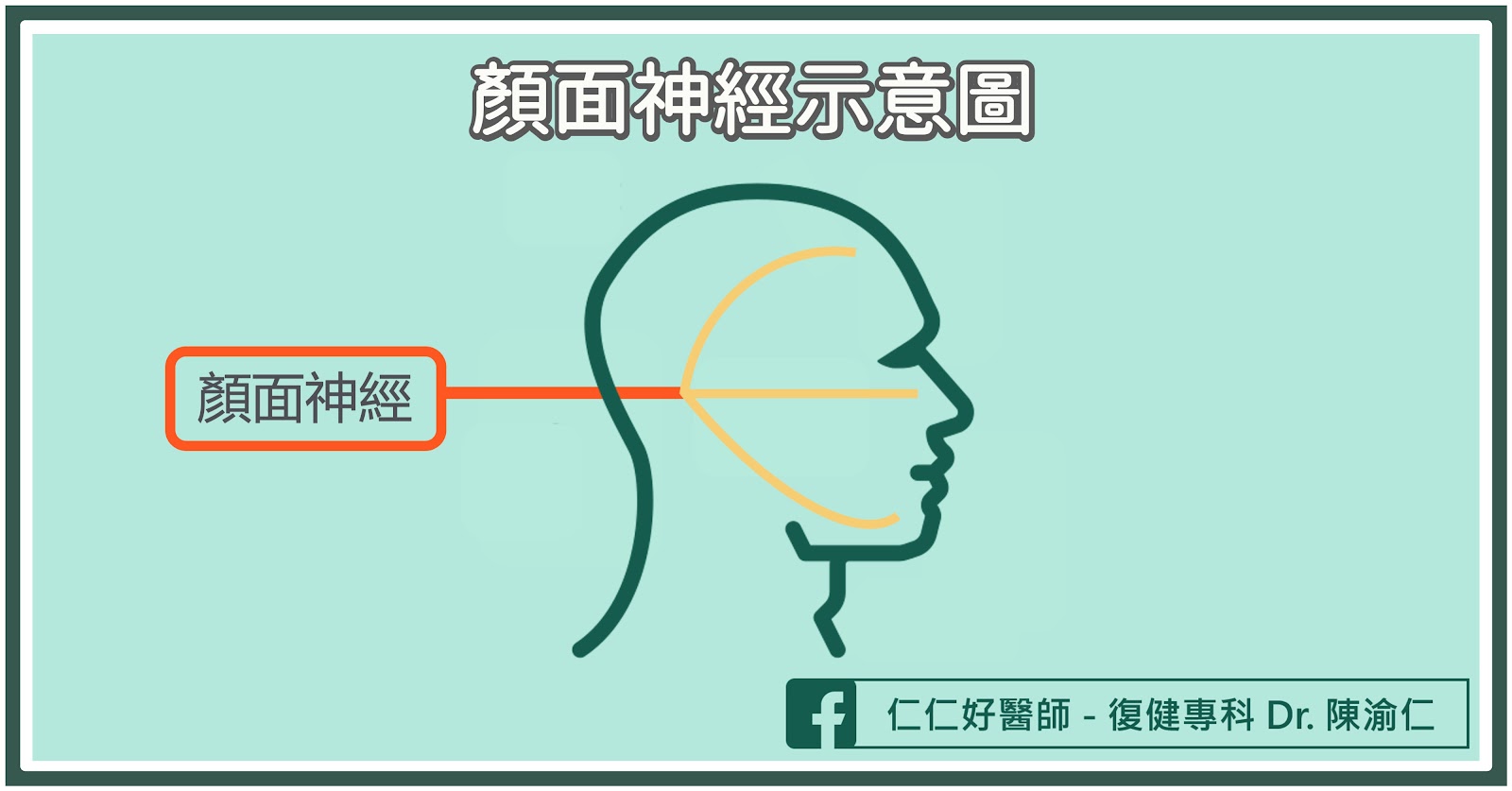

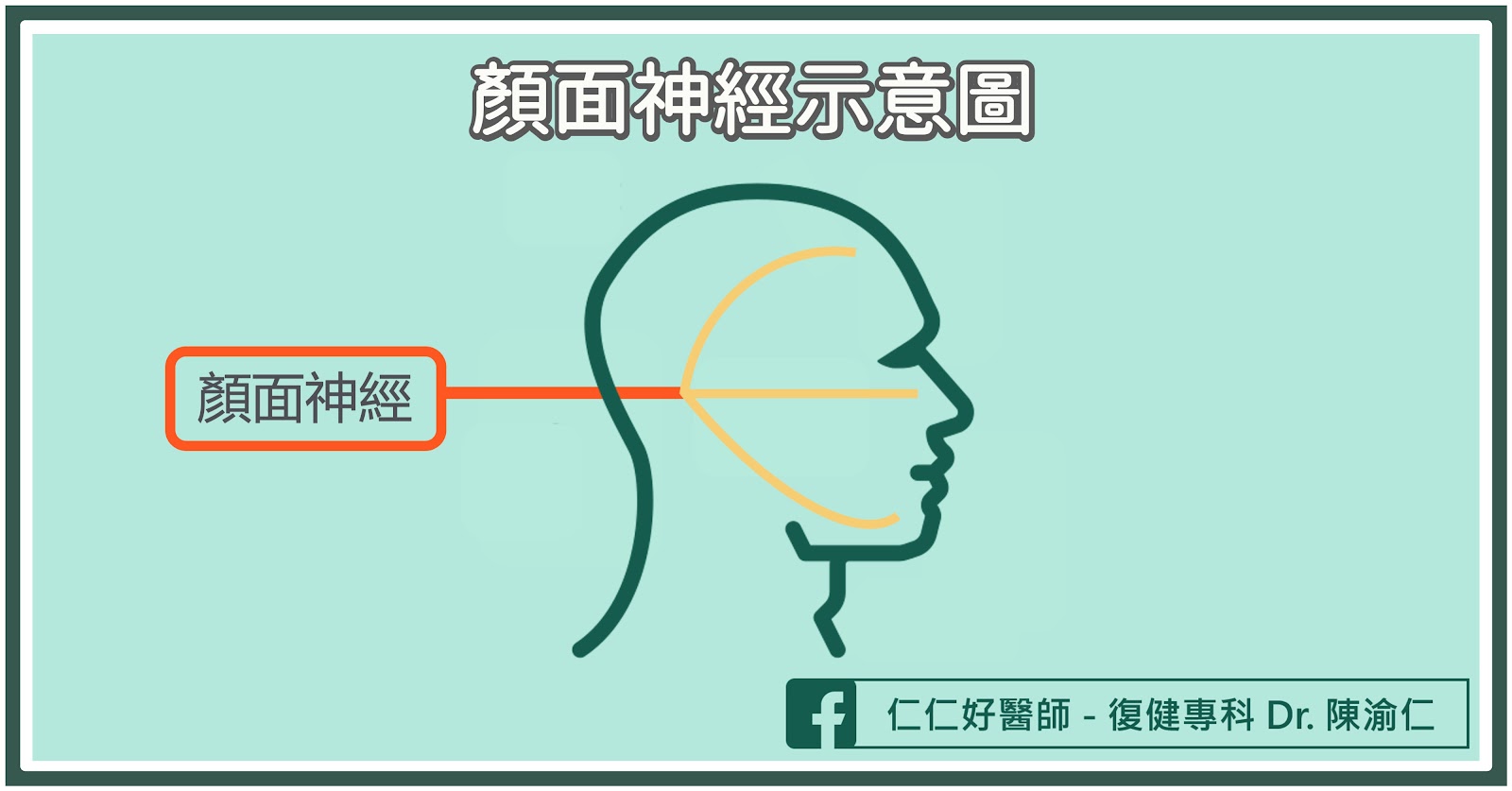

什麼是「顏面神經麻痺」?

顏面神經是第七對腦神經,負責臉部肌肉活動、淚腺及唾液腺分泌、舌頭的部分味覺以及中耳的小肌肉。若顏面神經受損,影響上述功能,就是我們所說的「顏面神經麻痺」,或稱「貝爾氏麻痺」(Bell’s palsy)。

為什麼會顏面神經麻痺?

顏面神經麻痺的發生率大約是萬分之1 ~ 3。最常見的原因是病毒侵犯顏面神經,造成顏面神經水腫、發炎,而單純疱疹病毒(herpes simplex virus)是最常見的兇手。一般認為,埋伏在體內的單純疱疹病毒會在免疫力下降的時候活化,攻擊神經。研究發現,其他病毒,包括巨細胞病毒等,也可能會攻擊顏面神經。

值得一提的是,產婦在第三孕期時及生產完初期,因為水腫壓迫神經,發生顏面神經麻痺的機率也較高。

顏面神經麻痺有什麼症狀?

顏面神經麻痺通常突然發生、接著幾個小時越來越明顯,常見症狀包括:

- 單側臉部肌肉無力、無法活動

- 眼睛跟嘴巴閉不緊

- 眼淚、唾液量減少

- 味覺異常

- 聽覺異常,可能對聲響變得異常敏感

怎麼分辨是顏面神經麻痺還是中風?

很多顏面神經麻痺患者的第一個反應是:「我是不是中風了?」。有兩個顏面神經麻痺跟中風的主要區別:

- 額頭:中風造成的臉部無力通常不會影響眼皮及額頭的肌肉,所以可以閉眼、額頭也會有皺紋。然而顏面神經麻痺會影響整個半邊臉部,眼皮跟額頭的肌肉都會受到影響。有少數狀況會有例外,若是橋腦中風則可能影響整個半邊臉部的肌肉活動

- 其他症狀:中風通常會合併其他神經學症狀,例如肢體無力、失語等

- 時間:中風的症狀出現幾乎是立即,比顏面神經麻痺快上許多

顏面神經麻痺的治療方法

- 類固醇:類固醇是治療顏面神經麻痺最重要的藥物。若能在發病三天內,服用類固醇一週,可以加速顏面神經麻痺復原

- 維生素B12:幫助神經修復

- 物理儀器治療:熱療、肌肉電刺激、雷射等儀器輔助神經修復、避免肌肉萎縮

- 徒手治療:臉部按摩、神經筋膜鬆動等技術

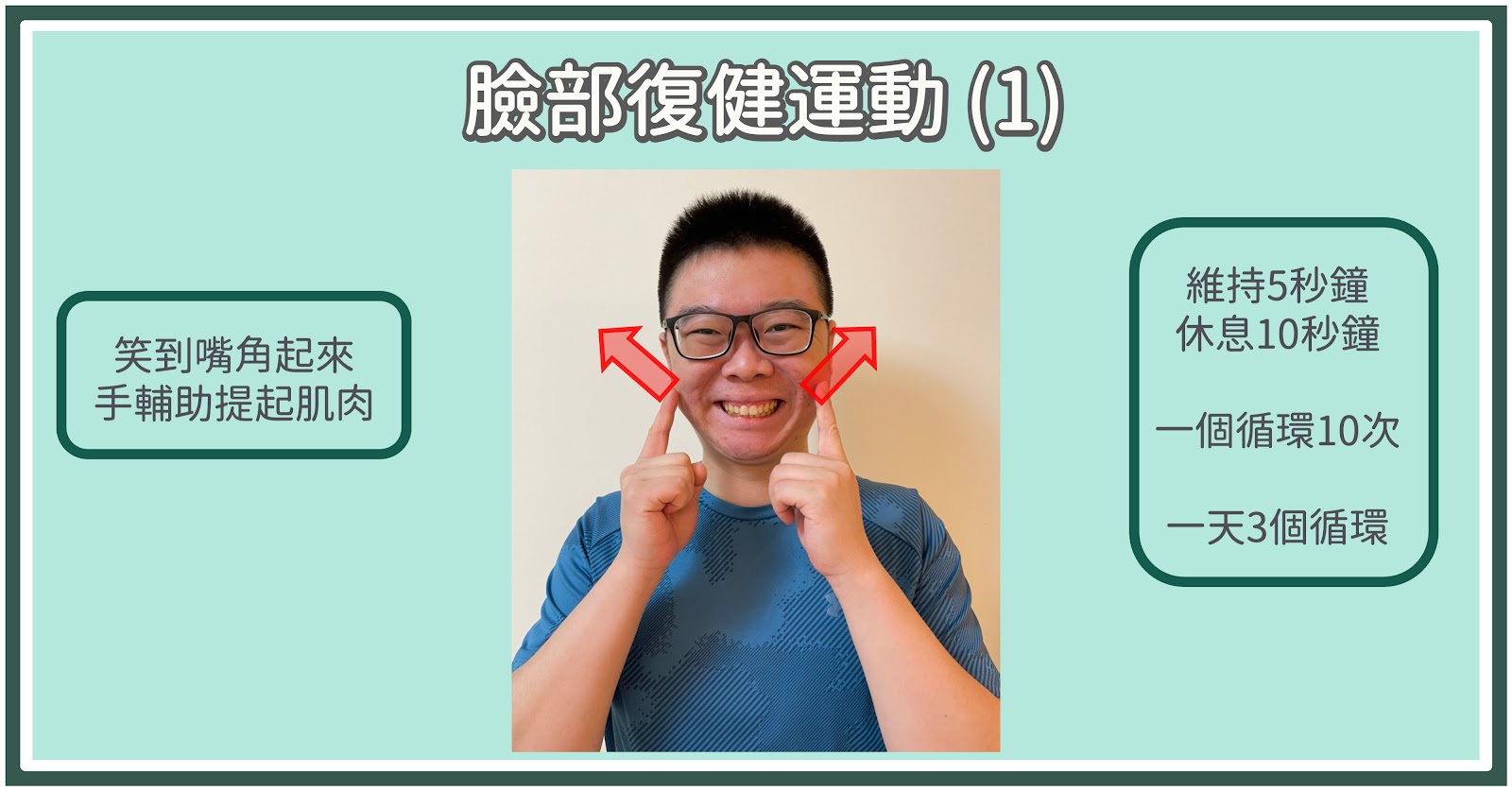

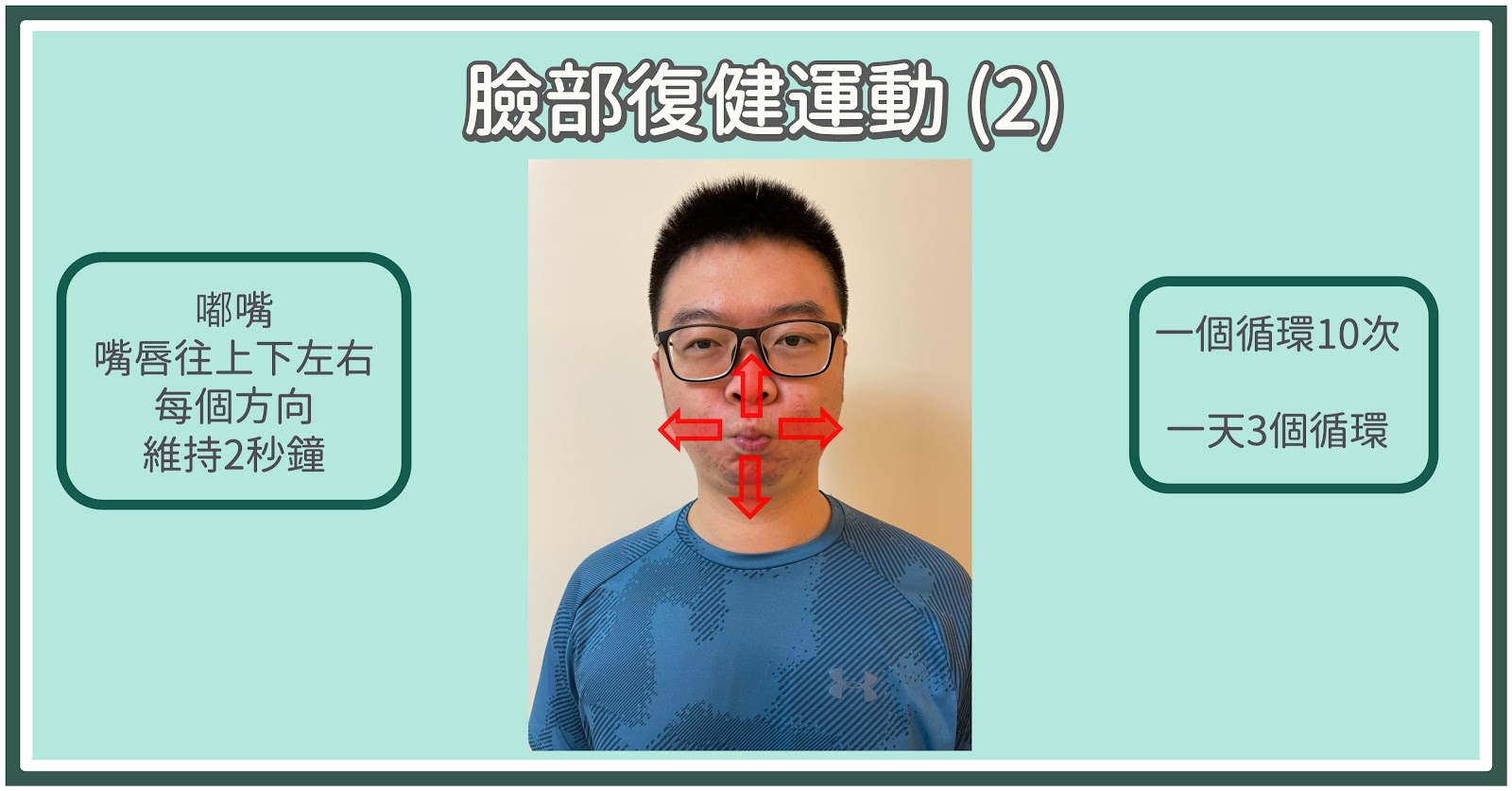

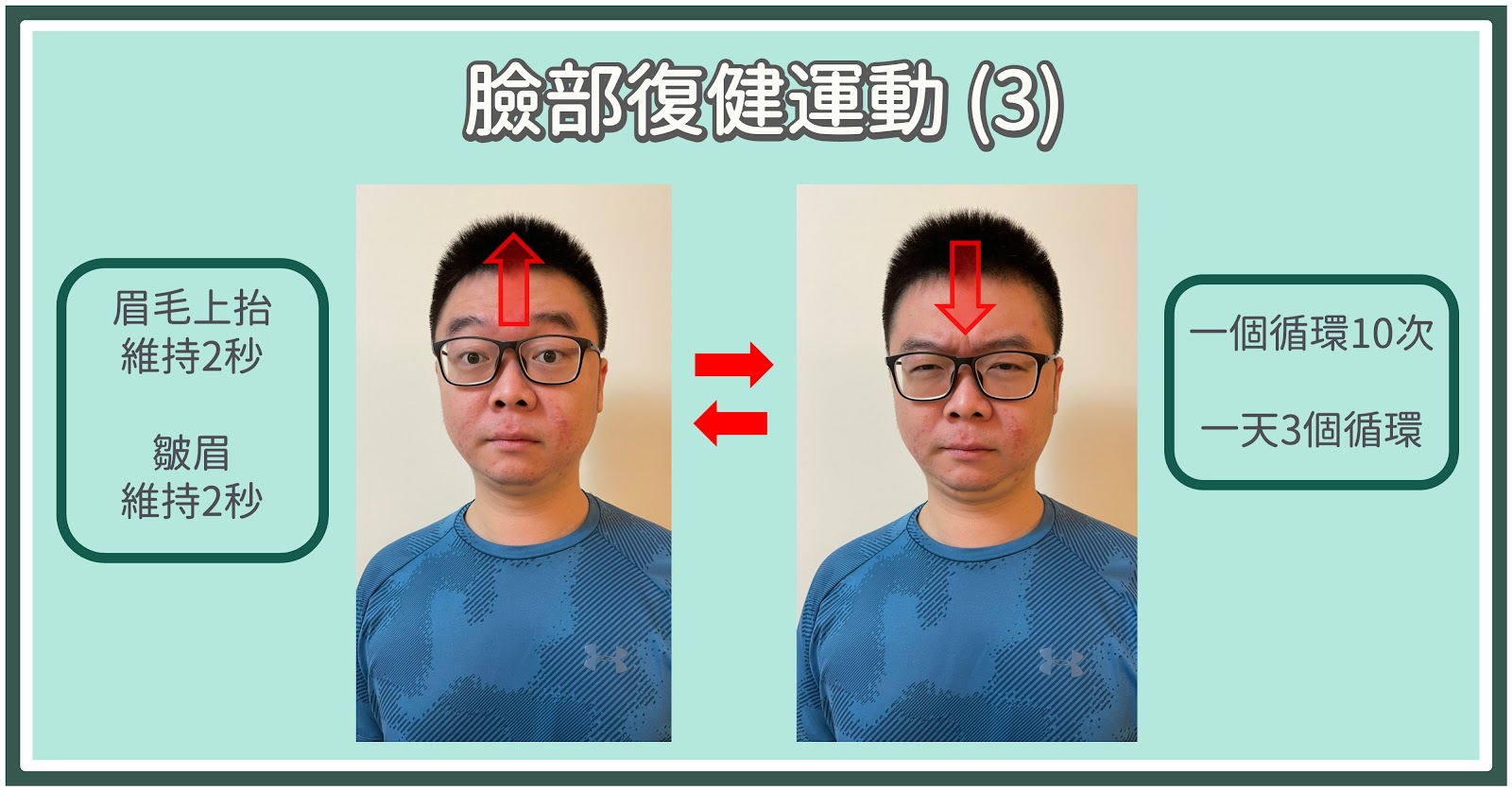

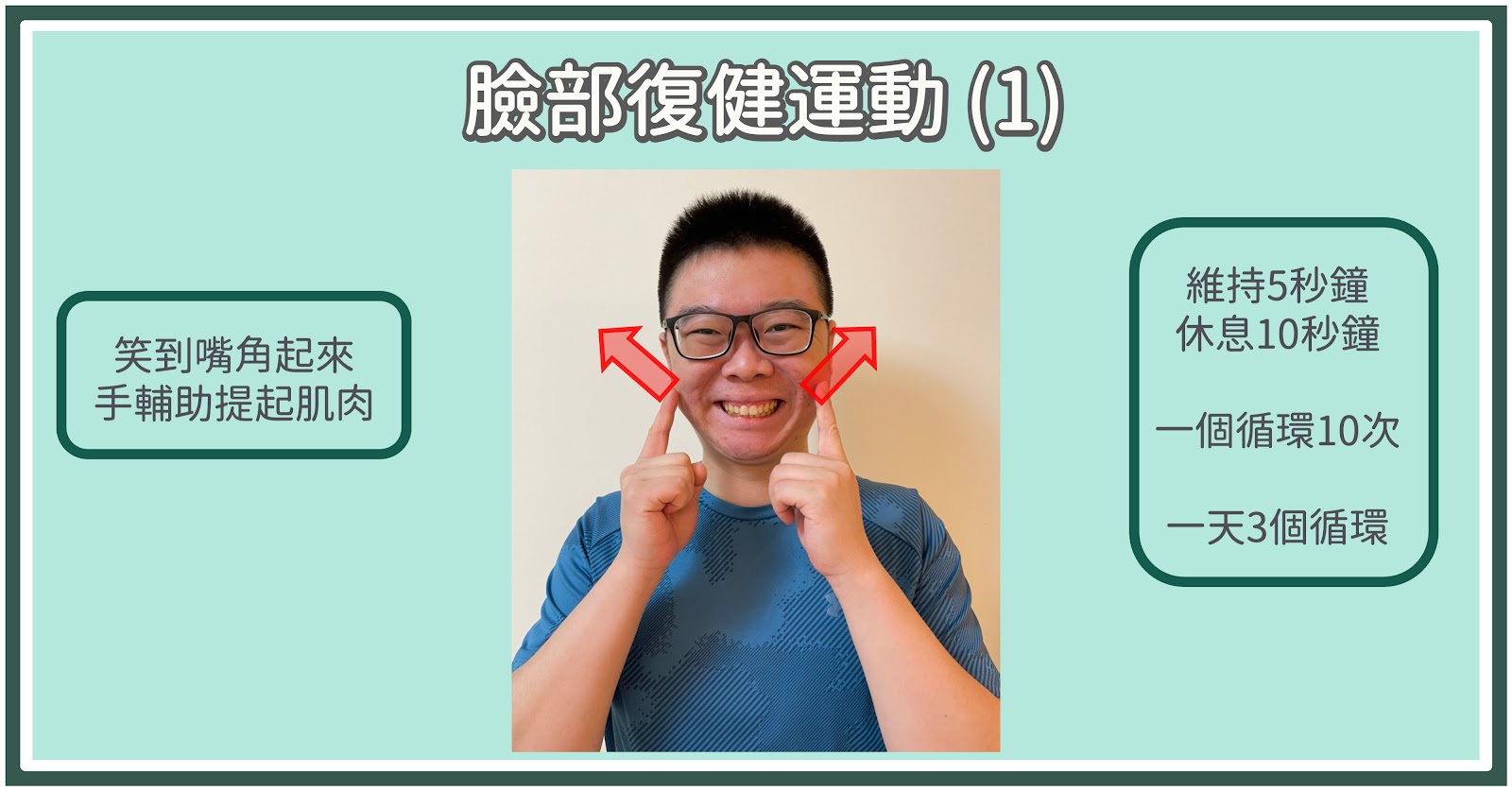

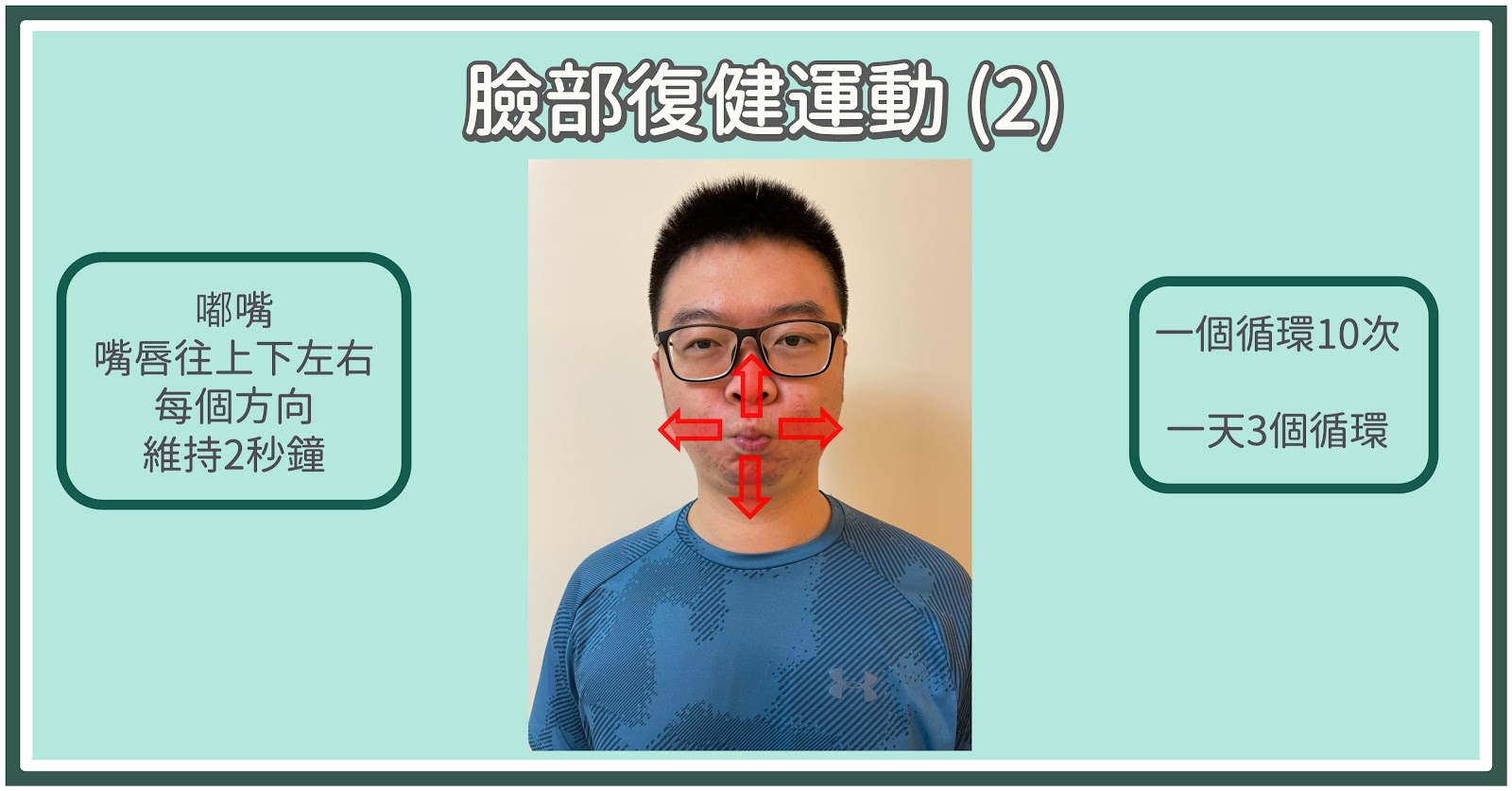

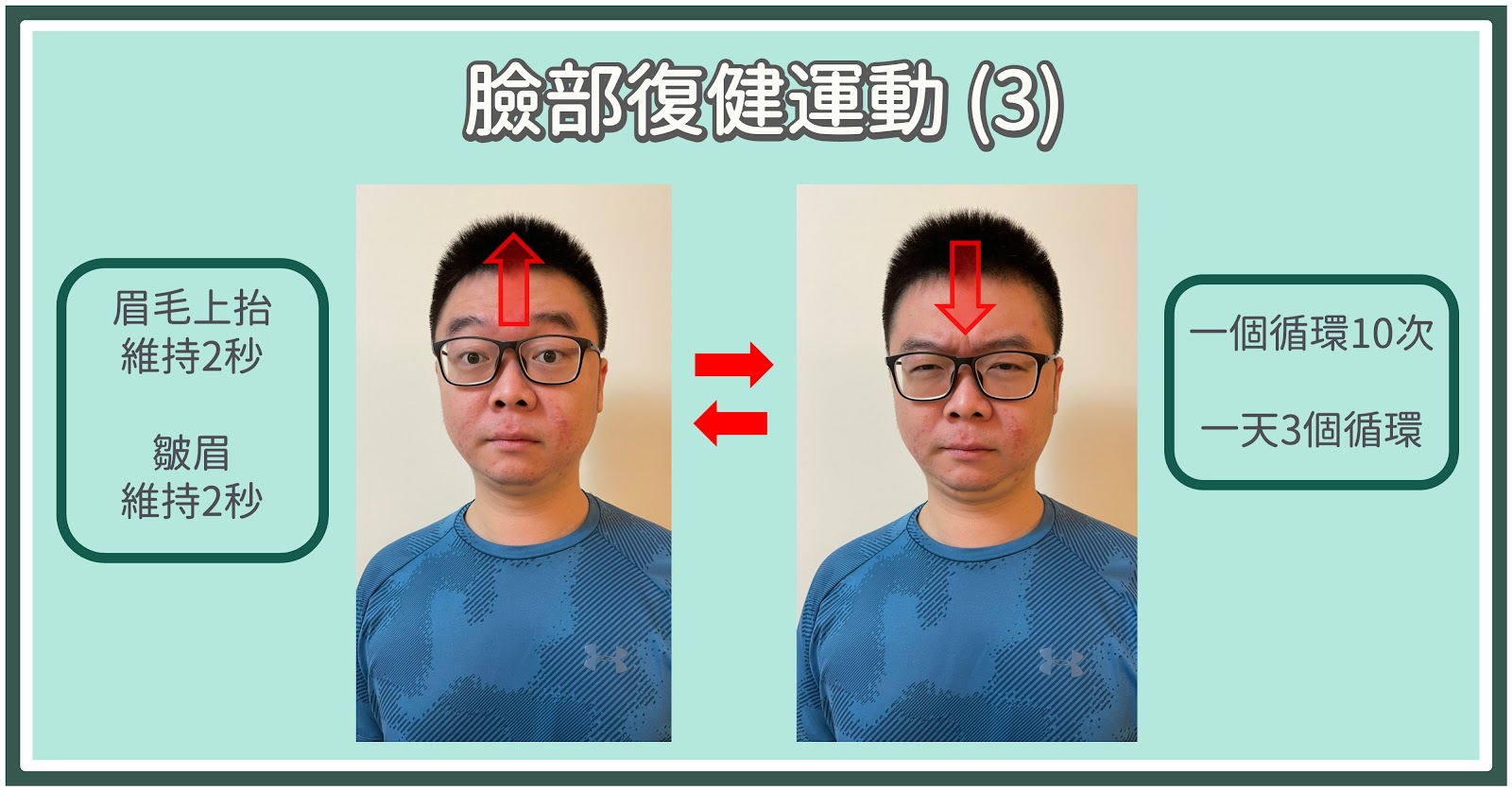

- 臉部運動:臉部、眼睛周圍、嘴部周邊肌群運動

- 眼睛保護:由於很多患者的眼睛無法完全閉合,必須特別注意角膜的保護

顏面神經麻痺會復原嗎?會復發嗎?

約7成的患者會在3 ~ 6個月內自己恢復。若在發病三天內使用口服類固醇,8成以上的病人會完全復原。若恢復太慢,則會安排神經傳導與肌電圖檢查,確認顏面神經的受損程度。

據統計,7 ~ 15%的顏面神經麻痺病人會復發,雖然比例看起來很高,值得慶幸的是,復發的平均時間是10年。因此如果病人的顏面神經麻痺頻繁復發,就要考慮其他因素,例如神經鞘瘤。要特別一提的是,懷孕是顏面神經麻痺的危險因子,可能跟生產對身體造成極大壓力有關。

顏面神經麻痺的復健運動這樣做

結語

顏面神經麻痺的發生率不高,但一旦發生影響工作生活甚巨。及早發現及早治療,可以縮短病程,也不留下後遺症,當然最好是提升免疫力,別讓病毒伺機而動攻擊顏面神經。

參考資料

- May M, Klein SR. Differential diagnosis of facial nerve palsy. Otolaryngol Clin North Am. 1991 Jun;24(3):613-45.

- Peitersen E. Bell’s palsy: the spontaneous course of 2,500 peripheral facial nerve palsies of different etiologies. Acta Otolaryngol Suppl. 2002;(549):4-30.

- Gronseth GS, Paduga R; American Academy of Neurology. Evidence-based guideline update: steroids and antivirals for Bell palsy: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2012 Nov 27;79(22):2209-13

- Madhok VB, Gagyor I, Daly F, Somasundara D, Sullivan M, Gammie F, Sullivan F. Corticosteroids for Bell’s palsy (idiopathic facial paralysis). Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 18;7(7)

- Bi R, Zhang Y, Liu X, Zhang S, Wang R, Liang B, Cui F. Application of myofascial induction therapy in the rehabilitation of patients with acute facial palsy: A nonrandomized controlled trial. NeuroRehabilitation. 2022;50(1):143-149

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

純純最近發現她懷孕了,一方面很開心要迎接新生命,另一方面純純在想,懷孕後還能持續運動嗎?純純是每天都要跑步加上重訓的重度運動愛好者,純純不知道懷孕後如果持續運動,會不會影響寶寶?如果可以持續運動,需不需要做什麼調整?

產前運動安全嗎?

許多準媽媽最擔心的是懷孕中運動會不會影響寶寶。醫學研究指出,只要媽媽本身沒有比較複雜的狀況,例如自體免疫疾病、糖尿病、甲狀腺疾病或先前懷孕有過併發症等狀況,產前運動「並不會」增加流產、早產或胎兒生長遲滯等問題。

美國婦產科醫學會及美國運動醫學會都建議,產前就有運動習慣的媽媽應該維持運動,產前沒有運動習慣的媽媽更應該趁這個機會,培養運動的習慣。美國婦產科醫學會建議懷孕期應該要做到每週累積150分鐘的中等強度運動,然而只有不到三成的美國婦女有達到這個標準。

因此,懷孕期間只要是從事經過醫師確認、由專業人員監督下的運動,其實是安全的。此外,準媽媽們運動還有很多好處。

產前運動有什麼好處?

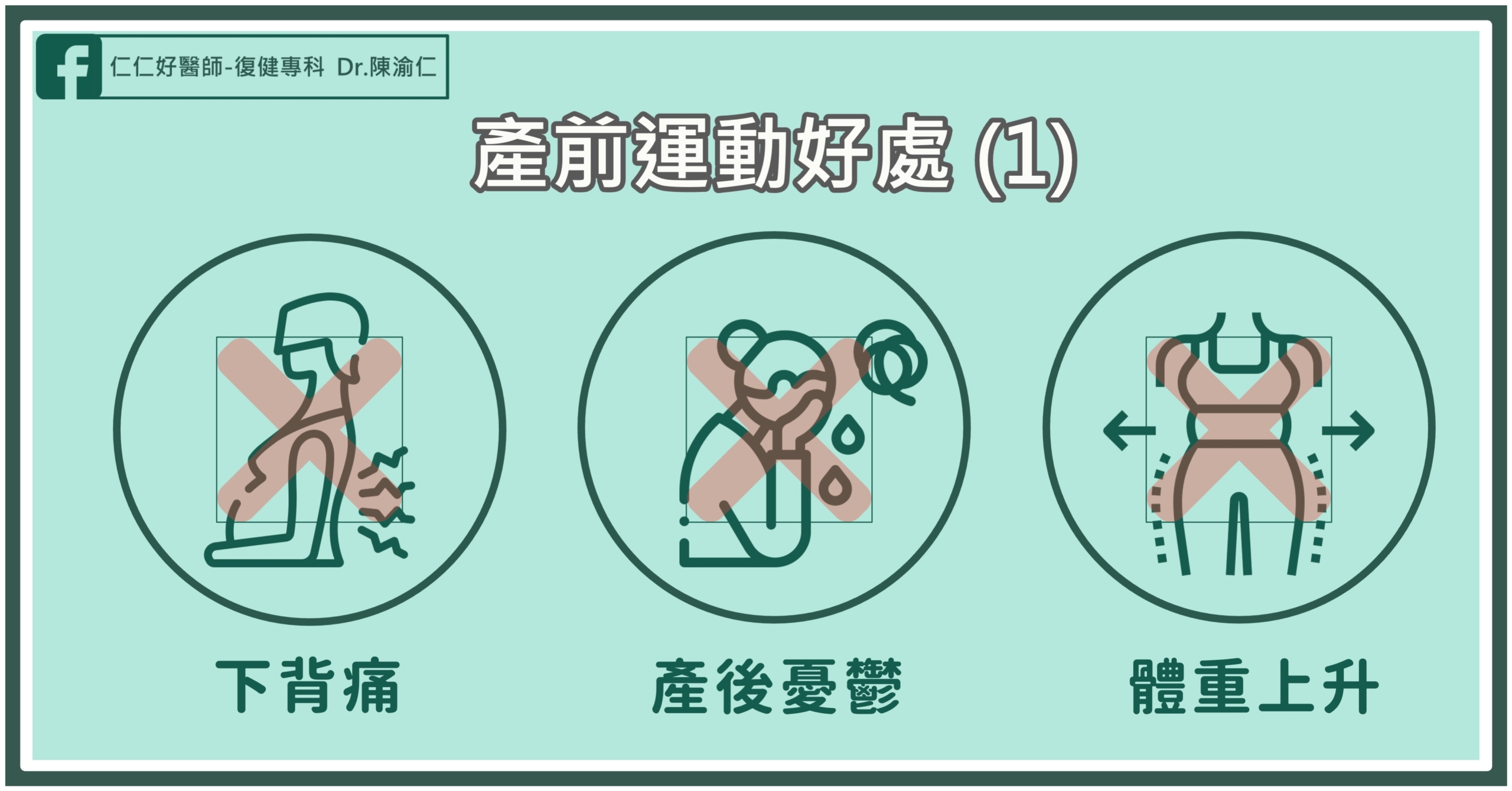

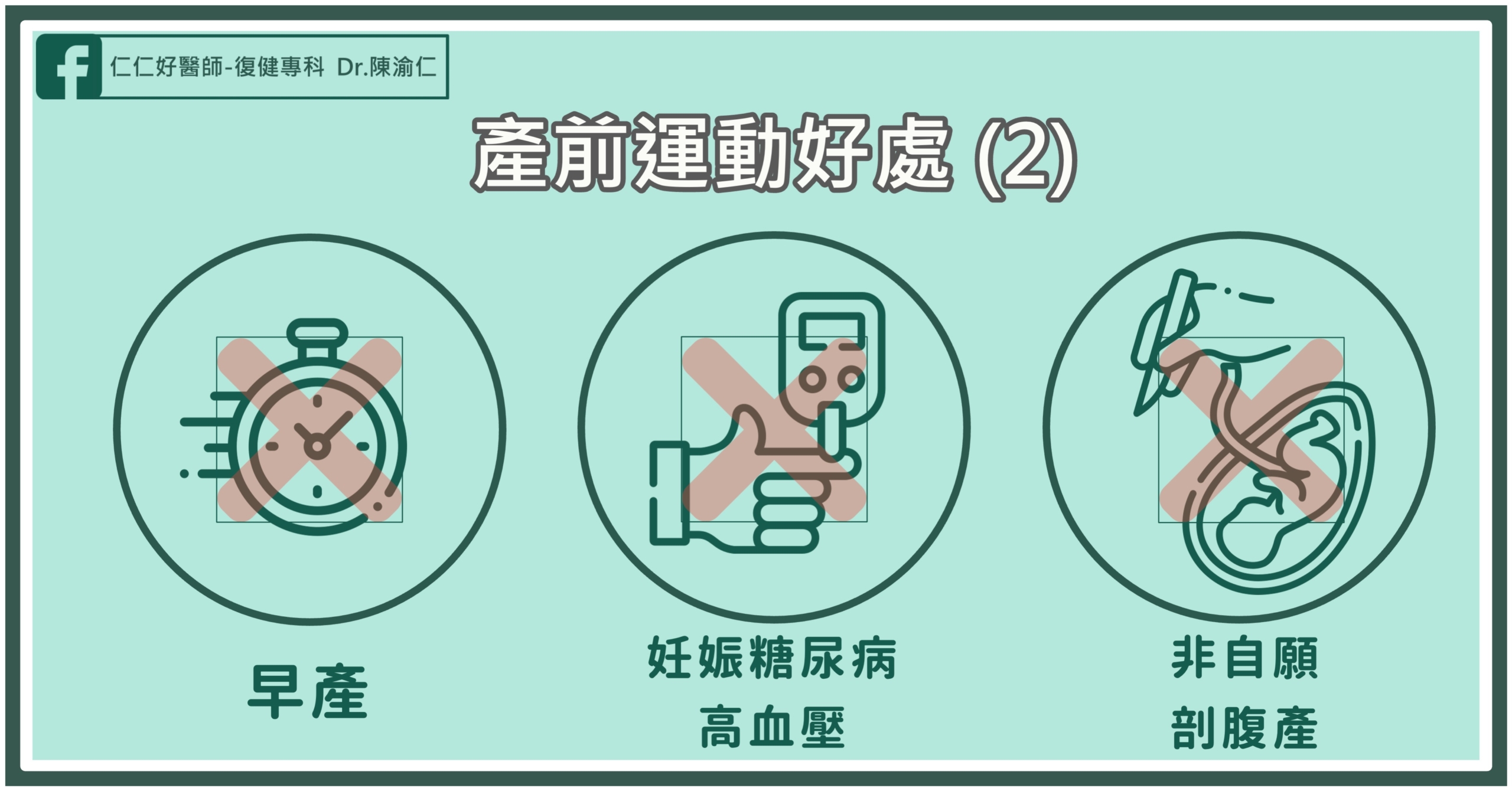

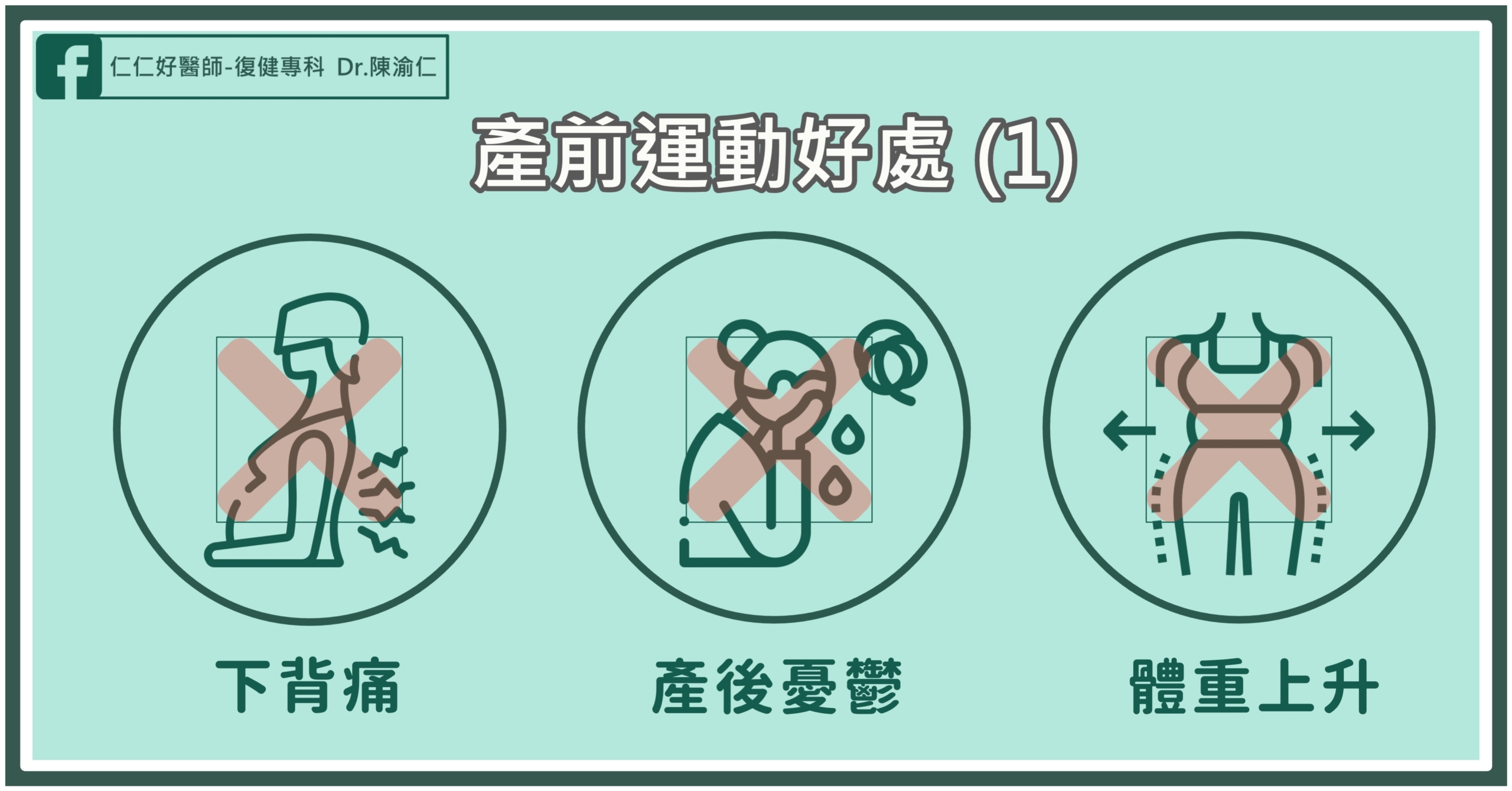

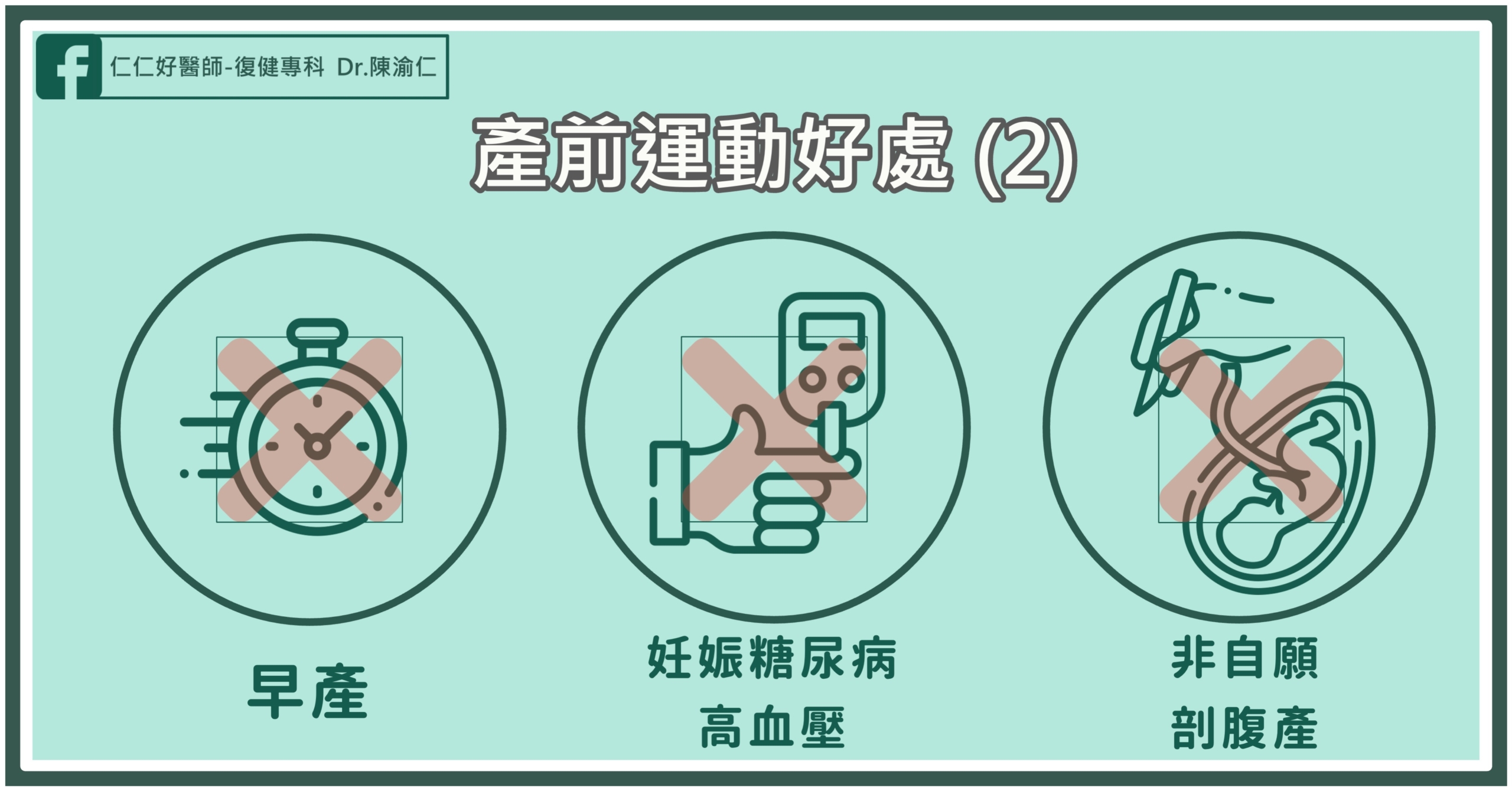

許多醫學研究都已經證實,產前運動有許多好處,包括:

- 減少媽媽發生產後憂鬱的機率

- 減少孕期及產後發生下背痛的可能性

- 更有機會安全的自然產

- 減少懷孕期間體重過度上升

- 降低妊娠糖尿病及妊娠高血壓的發生率

- 降低寶寶早產的機率

- 降低非自願性剖腹產的機率

產前運動要注意什麼?

原則上孕期的前三個月較不穩定,建議跟醫師討論運動的調整方式。媽媽運動時要注意水分補充、避免在潮濕及悶熱的環境下運動,建議運動的前、中、後都要補充水分,不要到已經口渴或尿液顏色變深了才補充水分。要提醒的是,懷孕期間運動不可從事躺著超過20分鐘的運動,否則可能造成血液回流不順。如果有下列症狀,建議停止運動,諮詢醫師。

- 陰道出血

- 腹痛

- 會痛且規則的子宮收縮

- 羊水滲出

- 頭痛、頭暈

- 胸痛

- 肌肉無力甚至影響平衡

- 小腿腫痛

產前運動這樣做

產前要避免碰撞性運動及潛水,有氧運動及肌力訓練原則上對懷孕中的媽媽安全且有益,然而個人化的調整相當重要,例如體重過重的媽媽,運動上就要從低強度、短時間的運動開始,再視狀況逐漸調整。建議可以跟醫師討論後,在治療師或教練的陪伴下從事產前運動,也能依照個人狀況,設計骨盆底肌訓練、腹直肌分離的復健運動訓練等。

下列是一般狀況下可以安全從事的產前運動:

- 走路

- 固定式腳踏車

- 有氧運動

- 肌力訓練,例如使用彈力帶

- 伸展運動

- 水中運動

結論

產前運動對媽媽及寶寶不僅無害,其實有很大的幫助。只要經過詳細評估及專人指導,有運動習慣的媽媽可以勇敢繼續運動,產前沒有運動習慣的媽媽,更該趁這個機會動起來!

參考資料

- Romeikienė KE, Bartkevičienė D. Pelvic-Floor Dysfunction Prevention in Prepartum and Postpartum Periods. Medicina (Kaunas). 2021 Apr 16;57(4):387

- Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period: ACOG Committee Opinion, Number 804. Obstet Gynecol. 2020 Apr;135(4)

- Dipietro L, Evenson KR, Bloodgood B, Sprow K, Troiano RP, Piercy KL, Vaux-Bjerke A, Powell KE; 2018 PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES ADVISORY COMMITTEE*. Benefits of Physical Activity during Pregnancy and Postpartum: An Umbrella Review. Med Sci Sports Exerc. 2019 Jun;51(6):1292-1302

- 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington(DC): U.S. Department of Health and Human Services; 2018. Accessed Oct 2022.

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

新生命誕生後,許多女性不僅要學習身為媽媽的新身份,更要面對回歸職場的挑戰,許多媽媽就忘了照顧自己的健康。研究發現,多數女性生產完後的運動狀態比生產前少,很多時候體重就不知不覺的上升。產後盡可能逐漸恢復運動習慣,對媽媽有一輩子的好處。生產完只要醫療上穩定,其實就可以循序漸進地從事運動。究竟產後運動有哪些好處?產後運動有什麼要注意的地方呢?

產後運動不憂鬱

據統計,10%的媽媽受產後憂鬱所苦。產後憂鬱不只影響媽媽的心理健康,還會影響哺乳狀態及母嬰連結。此外,媽媽罹患產後憂鬱更會影響孩子未來的發展狀態。值得慶幸的是,研究顯示媽媽產後從事運動,可以減少產後憂鬱的症狀,不管是有氧運動、媽媽自己喜歡的運動或是團體運動,都有幫助。

產後運動可以增加媽媽的社會互動機會,提升健康狀態也幫助減重,提升媽媽的自信心,減少落入憂鬱漩渦的可能性。

運動的媽媽更健康美麗

產後運動還有許多好處,包括:

- 幫助子宮復原,避免產後出血

- 促進腸道蠕動,避免便秘

- 強化骨盆底肌,減少尿失禁的發生率,也預防子宮脫垂

- 幫助身材恢復

要特別一提的是,許多媽媽產後受「腹直肌分離」(diastasis recti)所困擾,覺得肚子鬆垮凸出又無力。由於懷孕期間的激素,加上逐漸長大的胎兒給腹部施加的壓力,腹部兩側的腹直肌會拉寬,若在肚臍的高度,兩側腹直肌距離超過2.7公分,就是醫學上的腹直肌分離。

腹直肌分離不只影響外觀,更可能影響骨盆及核心肌群的穩定度,甚至造成疼痛。產後強化腹部肌肉、核心肌群及骨盆肌群可以讓媽媽更快脫離腹直肌分離。

產後運動會讓母奶量變少嗎?

許多媽媽擔心運動會不會讓母乳量變少,醫學研究告訴我們,規律的中等強度有氧運動可以強化媽媽的心肺功能,而且並不會影響母乳量、母乳成分以及寶寶的發展。

要提醒的是,哺乳中的媽媽可以運動前先餵寶寶或是擠奶,避免運動時的不適。此外,運動的前、中、後都要補充水分,不要到已經口渴或尿液顏色變深了才補充水分。

產後運動這樣做

產後運動的重點在於穩定後即可開始,從事循序漸進的骨盆底肌及腹肌等強化問題,建議在有經驗的醫師、治療師及教練團隊的陪伴下,一步步強化身體,回到甚至超越產前的身體狀態,以下是產後初期可以做的運動。

結論

媽媽產後照顧寶寶,更要照顧自己的身心健康。產後運動可以減少產後憂鬱及尿失禁的發生,更可以幫助媽媽的心肺健康及外觀,媽媽一起動起來吧!

動作示範:仁生復健科診所 黃靖芝 物理治療師

參考資料

- Rasmussen MH, Strøm M, Wohlfahrt J, Videbech P, Melbye M. Risk, treatment duration, and recurrence risk of postpartum affective disorder in women with no prior psychiatric history: A population-based cohort study. PLoS Med. 2017 Sep 26;14(9)

- Benjamin DR, van de Water AT, Peiris CL. Effects of exercise on diastasis of the rectus abdominis muscle in the antenatal and postnatal periods: a systematic review. Physiotherapy. 2014 Mar;100(1):1-8

- Carrera Pérez C, Da Cuña Carrera I, González González Y. ¿Cuál es el mejor ejercicio para la rehabilitación de la diástasis abdominal? [What is the best exercise for rehabilitation of abdominal diastasis rehabilitation?]. Rehabilitacion (Madr). 2019 Jul-Sep;53(3):198-210

- Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period: ACOG Committee Opinion, Number 804. Obstet Gynecol. 2020 Apr;135(4)

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

芝芝上個月搬家,彎腰拿了許多重物之後一直覺得腰背怪怪的,有時候還會痛到屁股,上完整天班更是腰痠背痛,這天連起床都覺得困難,下背僵硬動不了。芝芝心想自己不會還不到30歲就坐骨神經痛了吧?芝芝想會不會跟新的床墊枕頭太軟有關,想換又不知道要買怎麼樣的寢具適合自己,於是決定先到復健科門診解救自己的腰痠背痛,也請教復健科醫師要怎麼挑選床跟枕頭。

下背腰部痠痛的原因

下背腰部疼痛定義上是指從肋骨下緣到骨盆上緣(iliac crest)的區域疼痛,由於下背部疼痛時常延伸到臀部,而且彼此有關聯,因此從肋骨下緣一直到臀部的區域疼痛,都是廣義的下背痛。

下背痛十分常見,據統計超過8成的人一生中至少會經歷過1次下背痛。多數人的下背痛不處理也會自己緩解,然而若持續超過4週,就有可能演變為持續影響生活的慢性下背痛。值得一提的是,研究發現,急性下背痛即使自行緩解,超過6成的人在發病一年後會時不時復發,原因在於沒有徹底根除下背痛的病因。

下背痛的原因非常多,醫學上一般分成兩大類。第一類是機械性下背痛,表示有組織遭受壓迫造成發炎或疼痛的情況,第二類是神經性下背痛,表示疼痛跟神經受到壓迫有關。

- 機械性下背痛:小面關節炎、薦髂關節炎、腰椎或椎間盤退化、肌肉、韌帶傷害

- 神經性下背痛:椎間盤凸出造成神經根壓迫、脊椎滑脫甚至導致椎管狹窄

下背痛病人常常不只一個地方出問題,例如可能是小面關節炎合併周遭的肌肉受傷,因此診斷上相對困難。近年來醫師常用診斷性注射(Diagnostic block)輔助診斷,舉例來說,若懷疑病人是腰椎神經根壓迫,可以透過超音波導引注射,將少量局部麻醉藥注射到神經根,若注射後疼痛馬上緩解,就表示病灶是腰椎神經根。

根據過往的統計,超過85%的下背痛找不到明確的原因,稱為非特異性或一般下背痛,近年隨著診斷技術的提升及診斷性注射的使用,越來越多下背痛可以找到比較明確的原因,並且得到適切的治療。

上班環境調整這樣做

研究顯示,上班族工作環境包括電腦桌、椅子及滑鼠的高度及擺設,都會影響肌肉骨骼關節的受力,擺錯位置更會導致下背部疼痛。下面是上班族可以調整工作環境的方法:

坐到椅子最底部,讓腰背支撐不要懸空;若背後有空洞感,可以加上靠墊。舒服的姿勢應該是腰桿打直、下巴微收,頭部正中不前傾,肩膀放鬆不聳肩。

桌子的高度應該讓手肘自然以90度垂放在桌上,將上臂的重量轉移到桌上,手肘再向前遠離身體10-15公分以內,避免聳肩。以軟墊支撐手腕,或使用有柔軟凸起支撐手腕的滑鼠墊,以避免手腕過大的壓力壓迫正中神經,造成腕隧道症候群。

螢幕的上緣應該對到視線的正前方、與視線平行。螢幕與眼睛的距離約40-70公分,讓肩頸放鬆避免駝背,簡單的測試方法是將電腦常用視窗開好,需要看細節時也不須身體前傾,才是適宜的螢幕與身體距離。

鍵盤、滑鼠、平板等需要經常使用的設備勿距離身體太遠,避免手肘過度向外伸展、以及過度拉扯肩膀肌腱。

椅子的高度應該讓雙腳可以輕鬆自然平放地上,若需要踮腳尖,可能使小腿肌肉緊繃。避免翹二郎腿或盤腿,否則可能使髂脛束、臀肌或梨狀肌過度緊繃甚至造成疼痛。若腳懸空,可以在腳下放置腳凳補償懸空的高度。

臥室調整這樣做

睡眠環境中最影響背部穩定性的是枕頭及床墊。

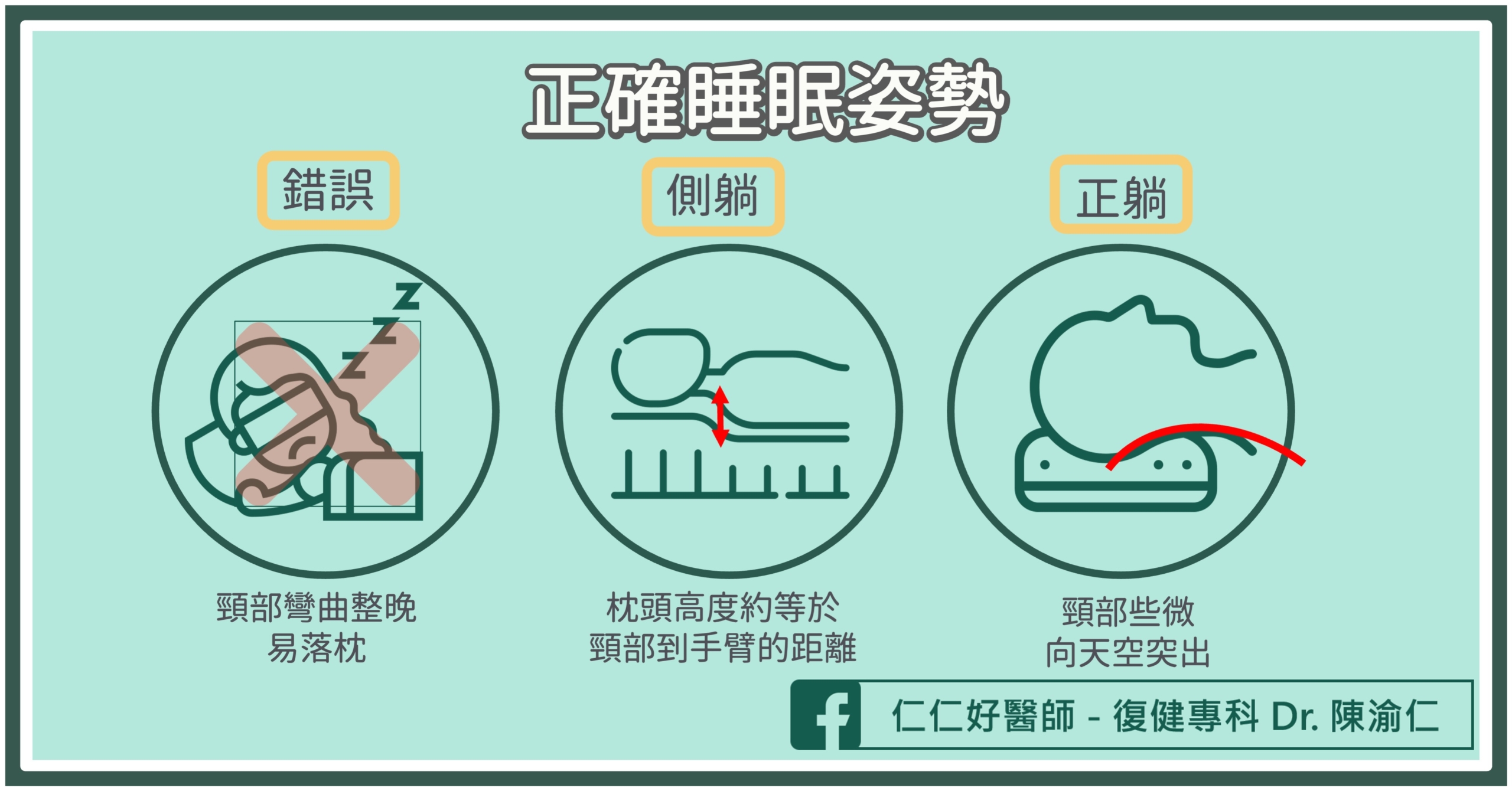

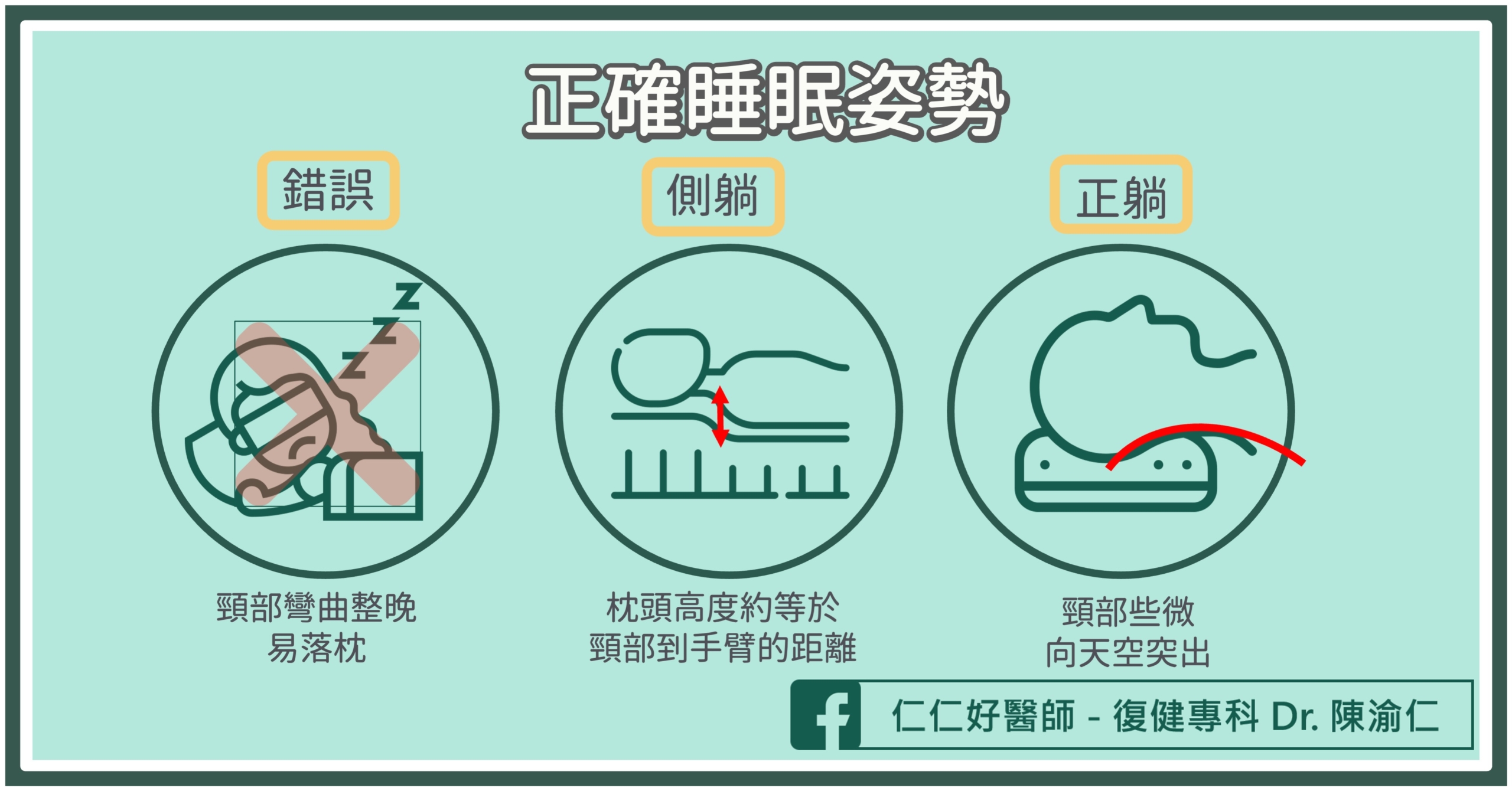

- 枕頭:若是側睡,躺下時枕頭的高度要約等於頸部到手臂的距離,讓頸椎及背部肌肉不致彎曲或拉長;若是平躺睡,應讓頸部些微向天空突出,因為頸椎正常幅度就是微彎向前

- 床墊:若躺著時身體會下陷,則表示床墊可能太軟。因為人體上半身跟下半身的重量不同,建議每半年將床墊頭尾調換,避免床墊受力不平均導致支撐力下降

下背腰部痠痛的治療方法

疼痛的處理方式包括:

- 非類固醇消炎止痛藥 (NSAID)、肌肉鬆弛劑:短期使用幫助症狀緩解

- 徒手運動治療:放鬆下背緊繃的肌筋膜,並做頸部活動、肌力及穩定協調度訓練

- 物理儀器復健治療:以熱療、電療及腰椎牽引等,放鬆緊繃的肌筋膜、促進循環修復

- 體外震波治療

- 乾針治療:使用毫針刺激下背周邊緊繃的肌肉激痛點放鬆

- 超音波導引注射:注射的藥物成分大致分為兩大類,一是消炎類固醇,一是增生治療(高濃度葡萄糖、PRP、羊膜/絨毛膜萃取物等)

- 針灸、太極、認知行為療法等

除了治標緩解疼痛,我們更希望能治本、根本的脫離疼痛。運動是目前被認為最有效的非藥物治療方法,至於何種運動對於下背痛最好則沒有定論。皮拉提斯、肌力訓練、核心肌群訓練、穩定協調訓練及有氧運動等都有幫助,建議各種運動都可以嘗試。要特別提醒的是,不是有痛就不能運動,而是要做「經過調整」的運動,因此建議從疾病(下背痛)過渡到正常狀態的這個階段,可以在醫師及治療師團隊的協助下調整運動模式,逐步回歸正常生活。其中紅繩懸吊運動訓練可以強化核心肌群的強度及協調穩定度,是很常使用的治療方法,常用的訓練方式如下。

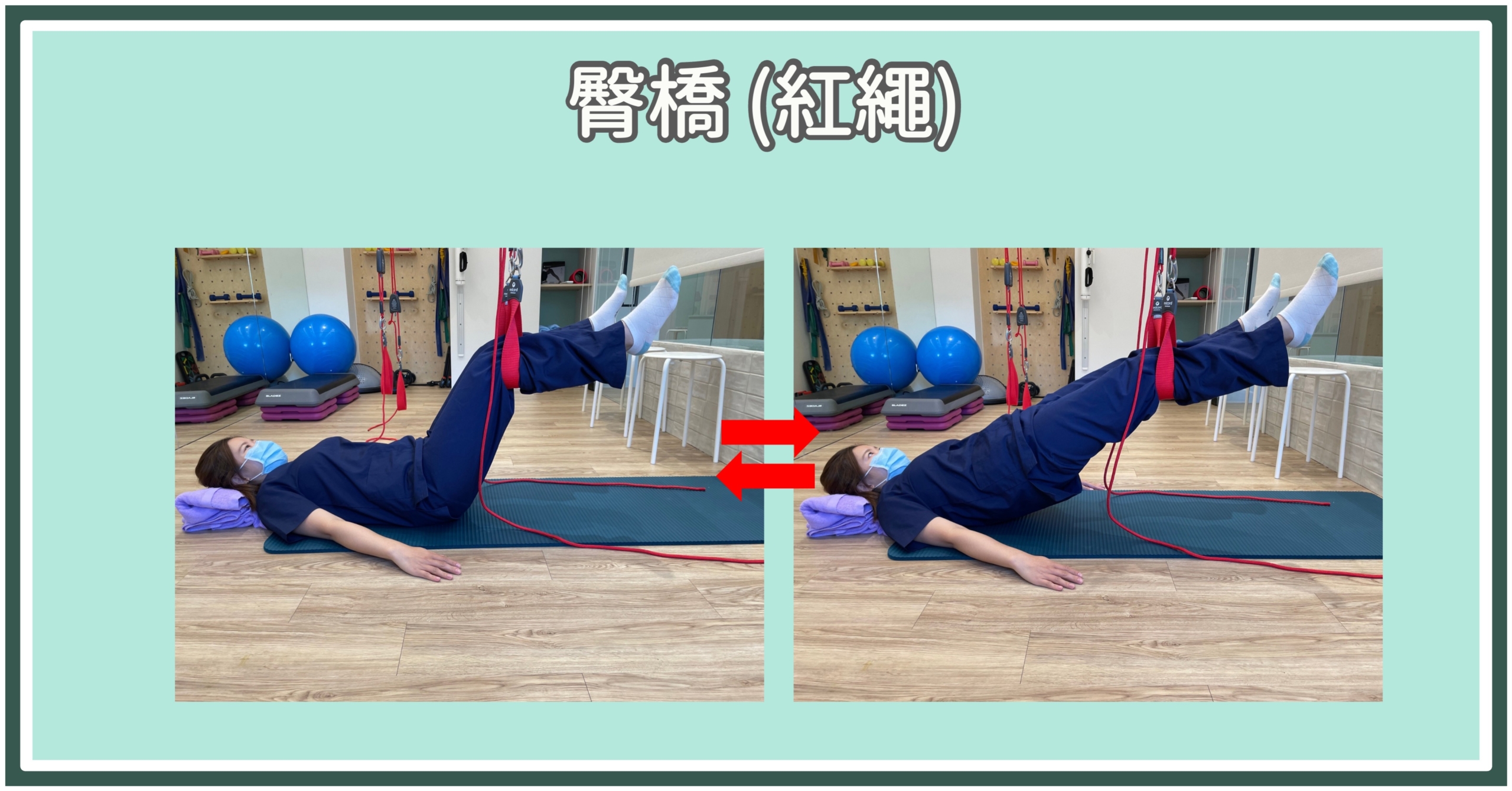

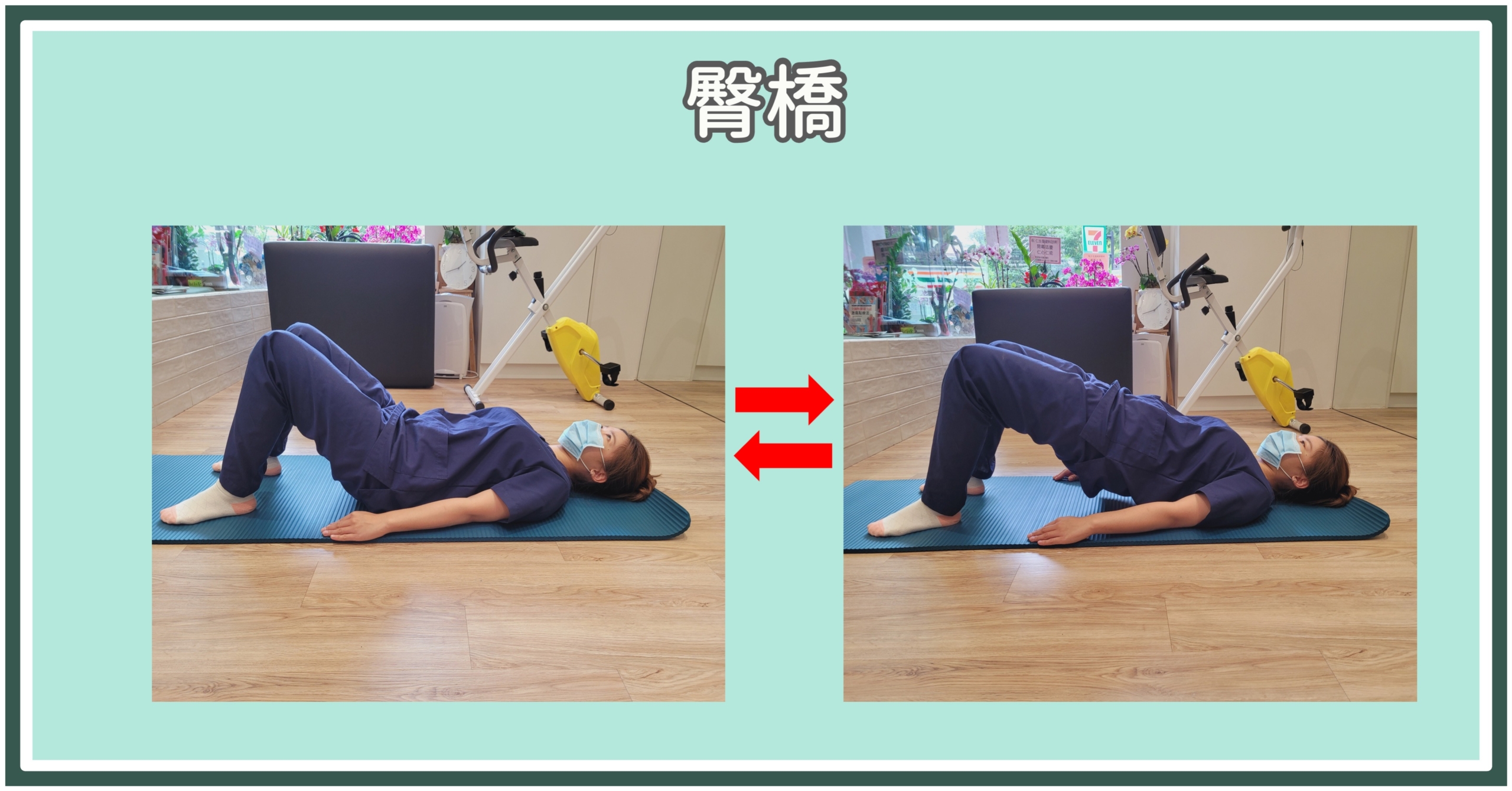

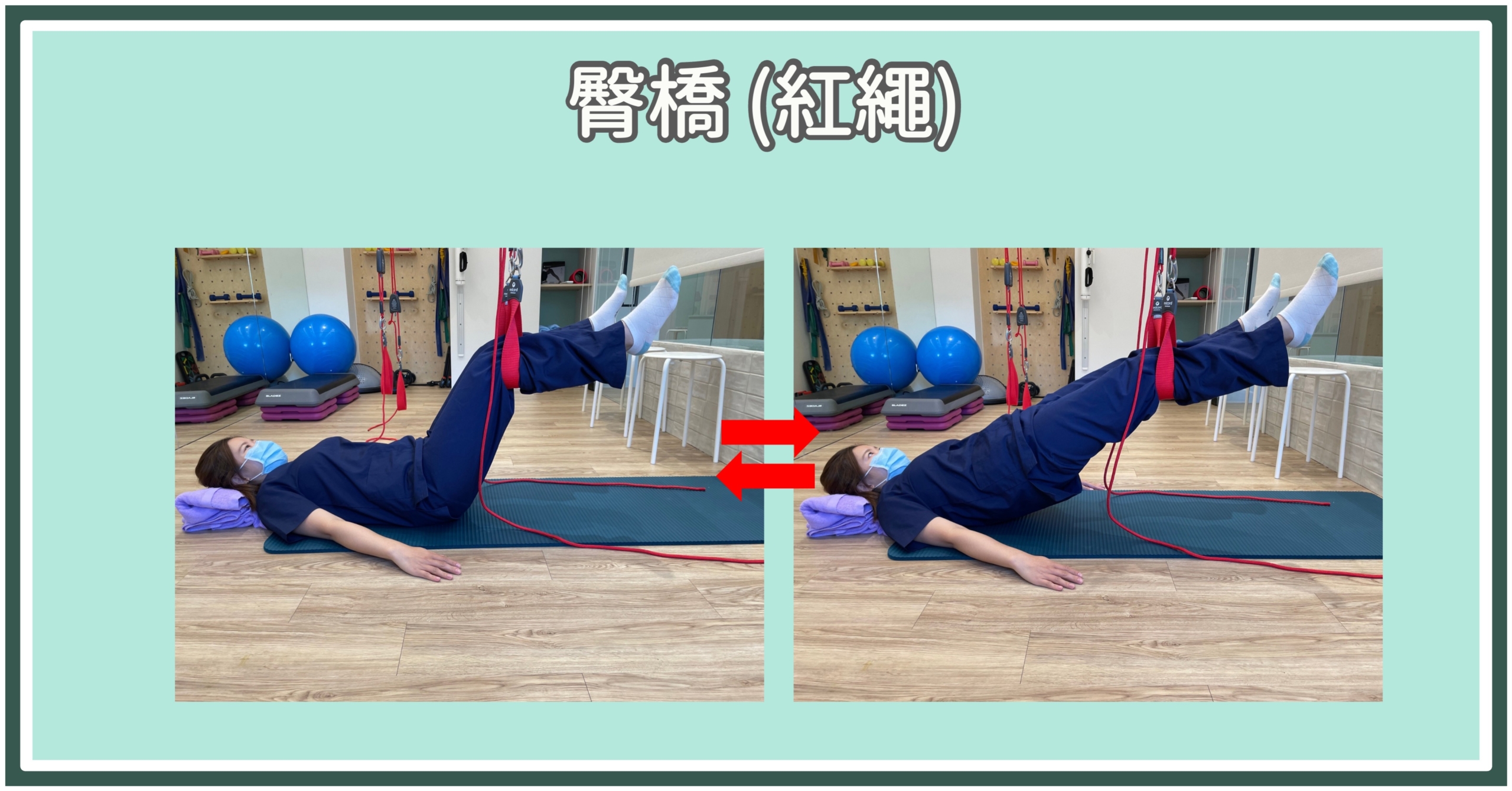

- 起始位置:雙手平放於兩旁,膝蓋彎曲呈90度

- 動作:腳壓紅繩帶子,將臀部抬高至身體呈一直線,並維持5~10秒,回到起始位置

- 加強版:動作同上,加上兩腿外展訓練目的:訓練背肌、臀肌、核心肌群共同收縮,強化核心穩定度以及後背筋膜鏈

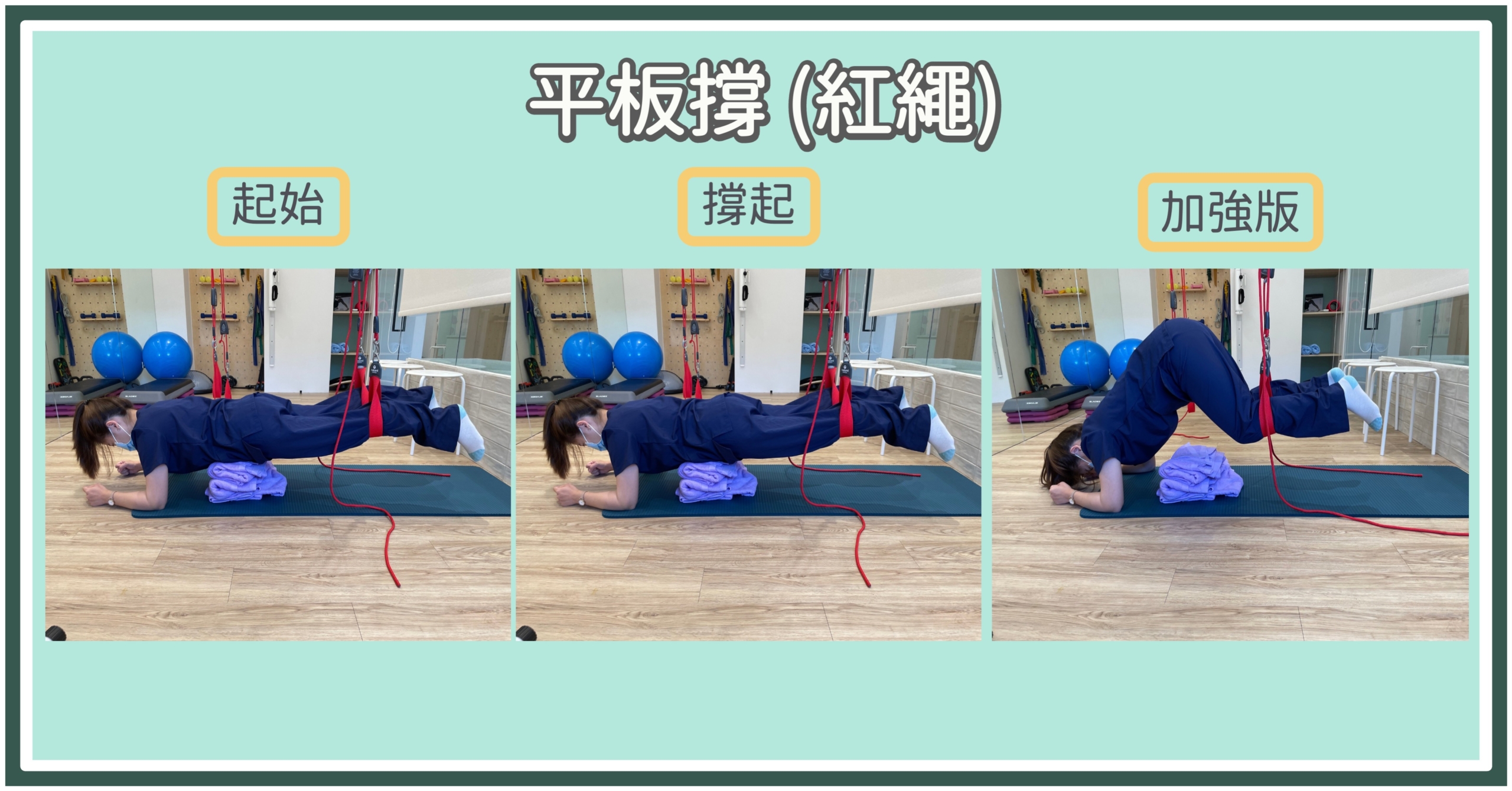

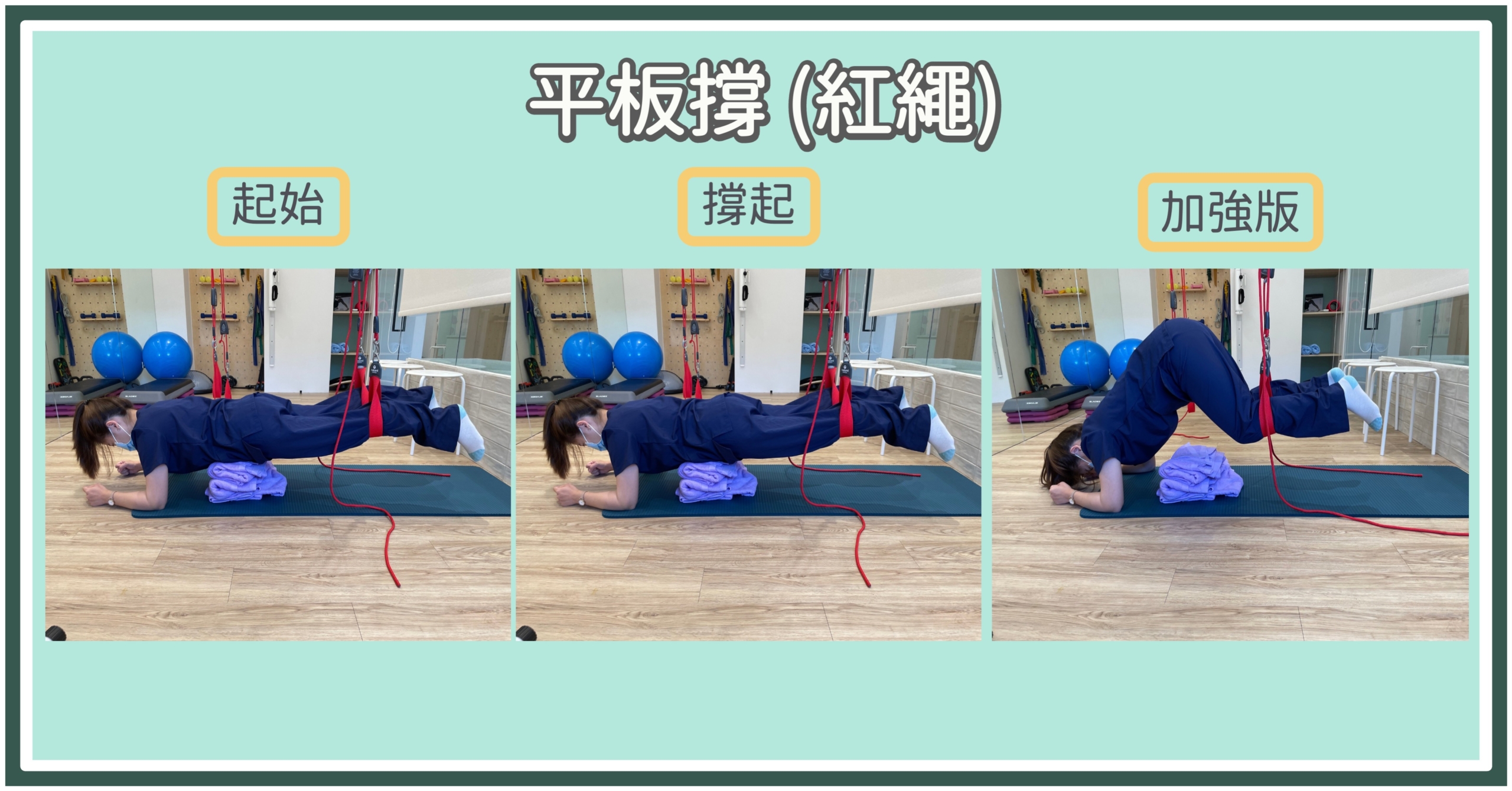

- 起始動作:雙臂支撐上半身,腹部需給予支撐避免腰部往下塌

- 動作:腳壓帶子,將臀部抬高至身體呈一直線,並維持5 ~10秒,回到起始位置

- 加強版:膝蓋彎曲並將身體撐高

- 訓練目的:訓練胸肌、背肌、臀肌、核心肌群共同收縮,強化核心穩定度以及前背筋膜鏈

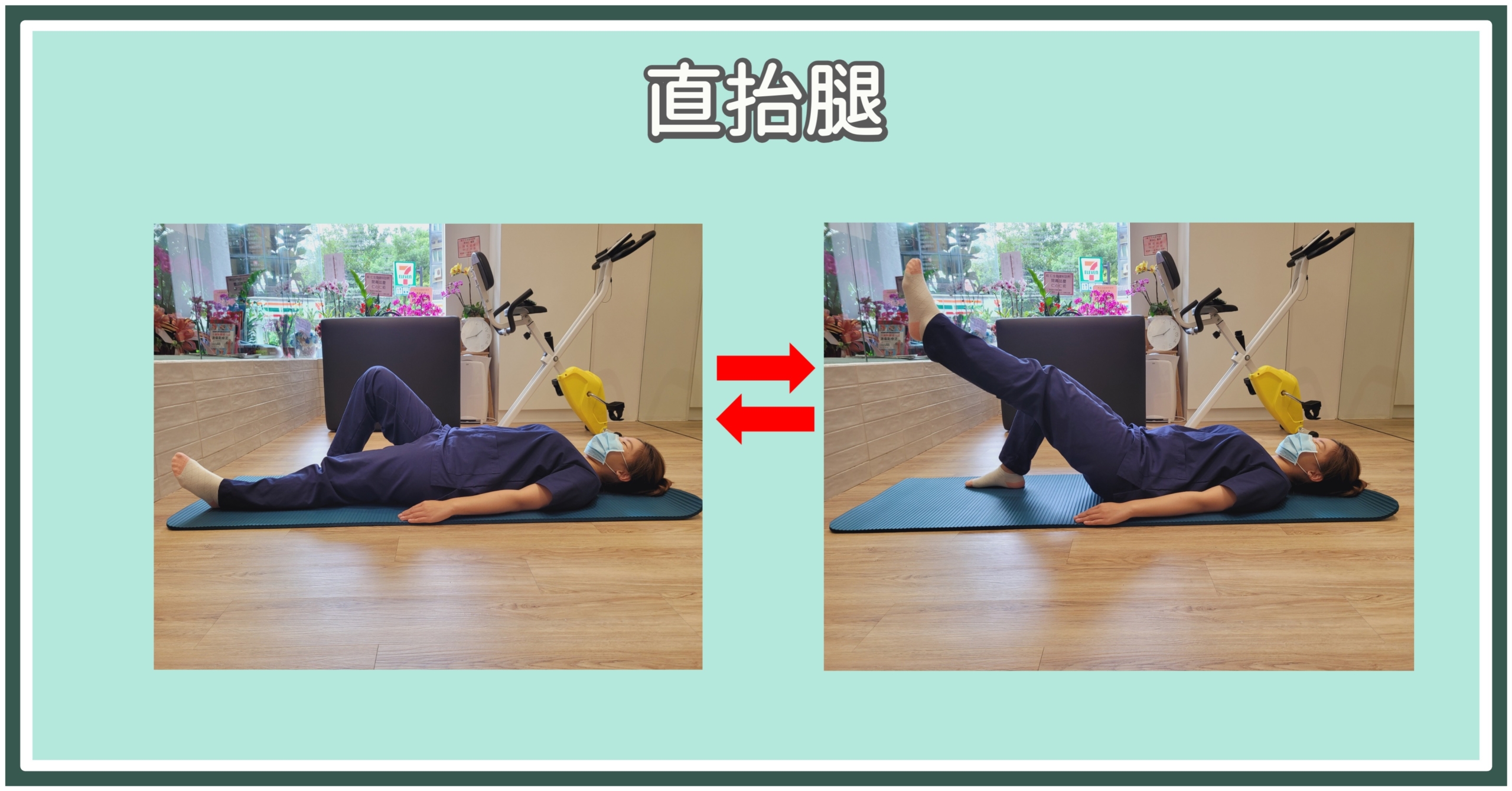

下背腰部痠痛的居家復健運動

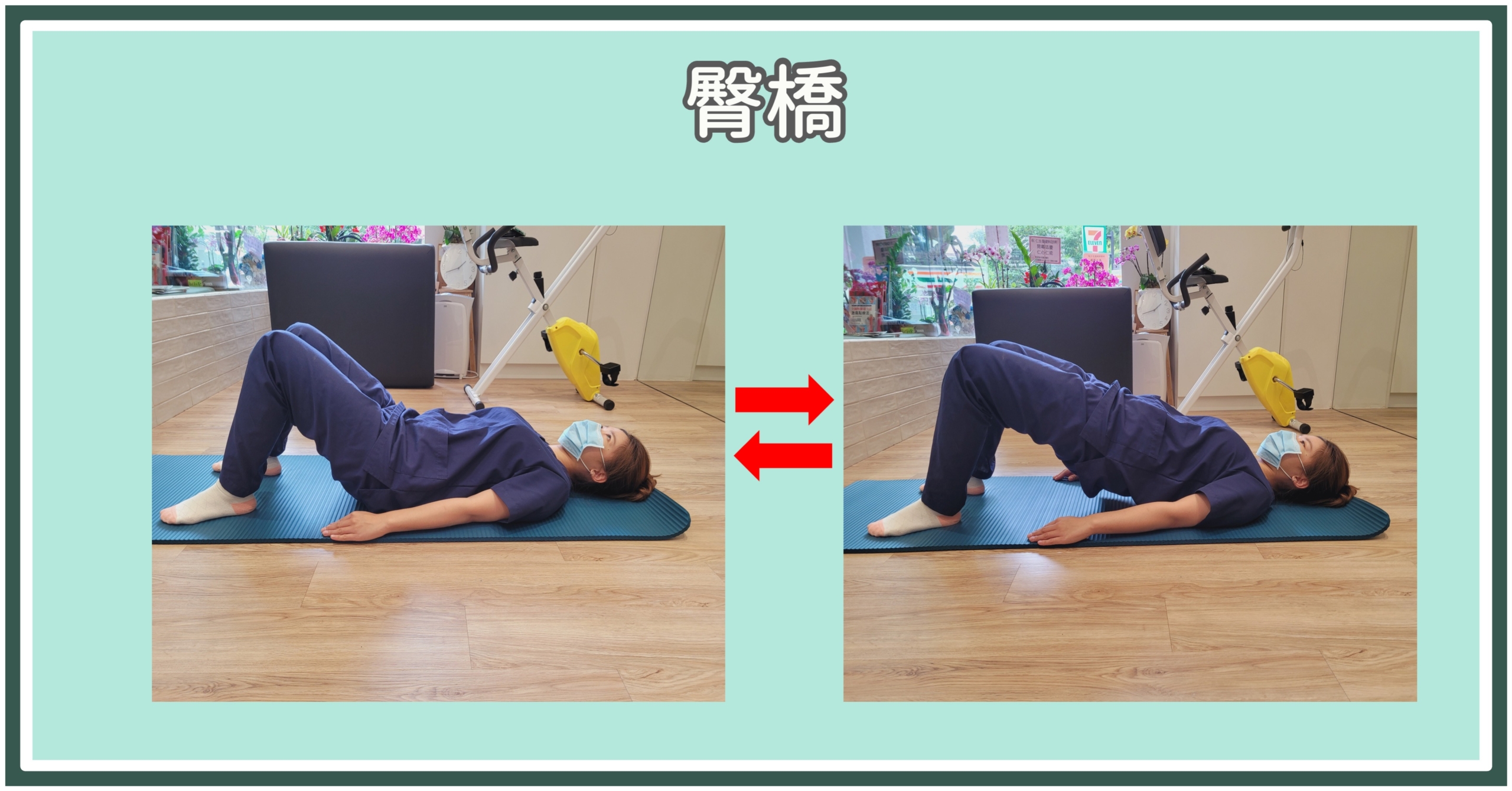

- 起始位置:雙手平放於兩旁,膝蓋微彎

- 動作:將臀部抬高至身體呈一直線,保持正常呼吸,維持3秒,再回到起始位置

- 訓練目的:強化臀部、腿部肌群肌力。建議每日進行3回合,10次/回合

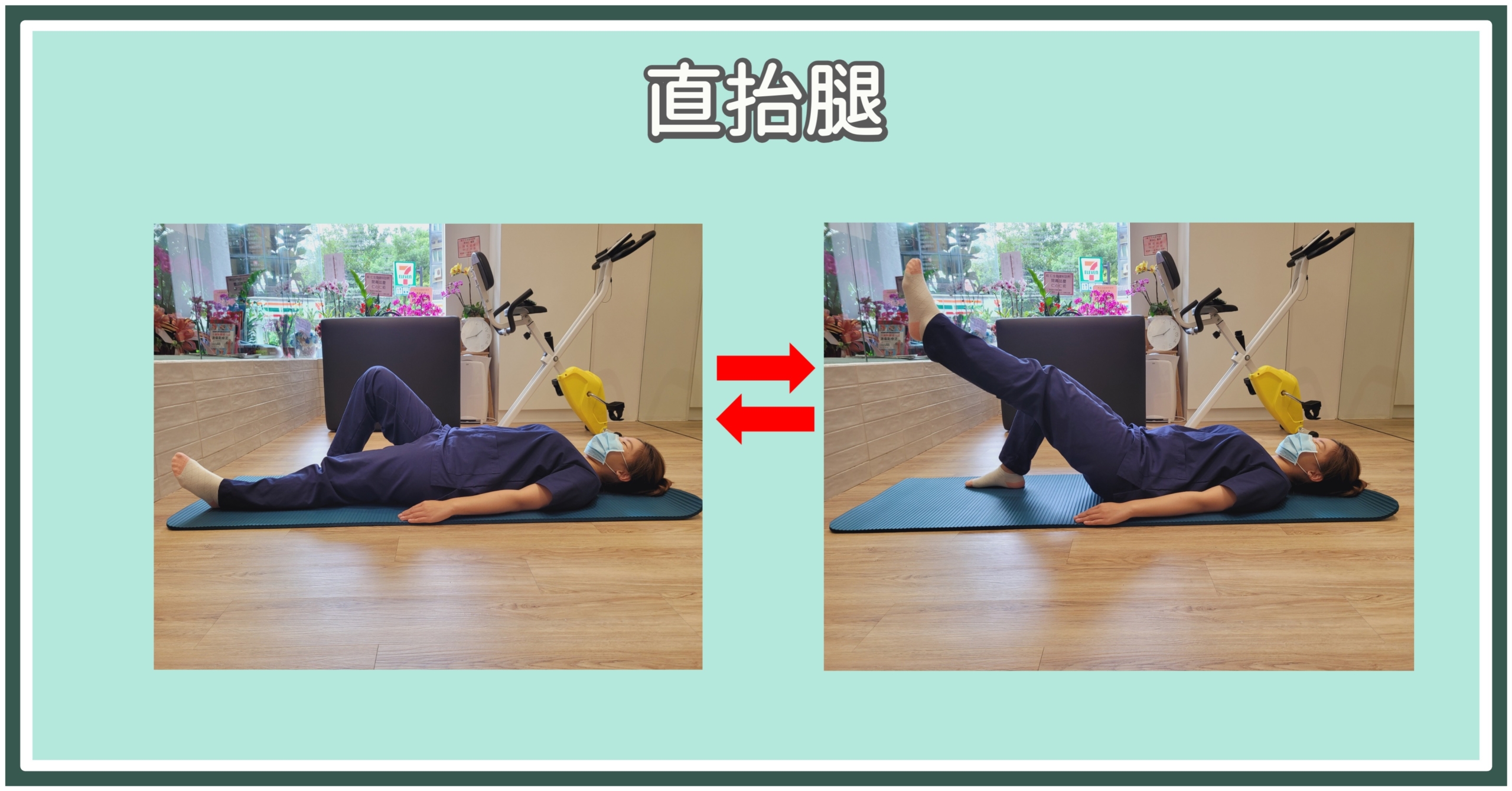

- 起始位置:雙手平放於兩旁,訓練側腳平放,對側膝蓋彎曲

- 動作:訓練側膝蓋伸直,整隻腿抬高約30-60度,維持3秒,再緩緩放下

- 訓練目的:強化大腿肌群肌力。建議每日進行3回合,10次/回合

結論

下背痛十分常見,影響工作效率及生活品質甚大。多數的下背痛不需要做影像檢查,透過復健、藥物(口服或超音波導引注射)、徒手運動治療可以改善,但最重要的還是找出致病的源頭,改善姿勢及生活環境,並且養成規律運動的習慣,才是遠離下背腰部疼痛最快的捷徑。

動作示範:仁生復健科診所 黃靖芝 物理治療師

參考資料

- Knezevic NN, Candido KD, Vlaeyen JWS, Van Zundert J, Cohen SP. Low back pain. Lancet. 2021 Jul 3;398(10294):78-92

- Gianola, S., Bargeri, S., del Castillo, G., Corbetta, D., Turolla, A., Andreano, A., Moja, L., & Castellini, G. (2021). Effectiveness of treatments for acute and subacute mechanical non-specific low back pain: a systematic review with network meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 56(1), 41–50.

- Owen PJ, Miller CT, Mundell NL, Verswijveren SJJM, Tagliaferri SD, Brisby H, Bowe SJ, Belavy DL. Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? Network meta-analysis. Br J Sports Med. 2020 Nov;54(21):1279-1287.

- Cugliari G, Boccia G. Core Muscle Activation in Suspension Training Exercises. J Hum Kinet. 2017 Mar 15;56:61-71.

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

陳先生的工作需要常常重複拇指彎曲出力的動作,雖然知道重複同一個動作對關節很傷,但覺得自己年輕不以為意。有一天早上醒來,發現拇指根部靠手掌處很痛,壓下去更痛,拇指無法順利彎曲伸直,會卡在一個角度,要很出力甚至得靠另一手幫忙才能扳開。

陳先生驚覺不對勁,發現自己可能有板機指,於是找朋友幫忙處理,接受超音波導引注射治療。

上面的陳先生就是我本人,由於幫病人執行超音波導引注射時,時常要用大拇指推藥,久而久之自己就得了板機指。以下關於板機指的介紹除了醫學新知,還有我自己作為板機指病友的血淚經驗。

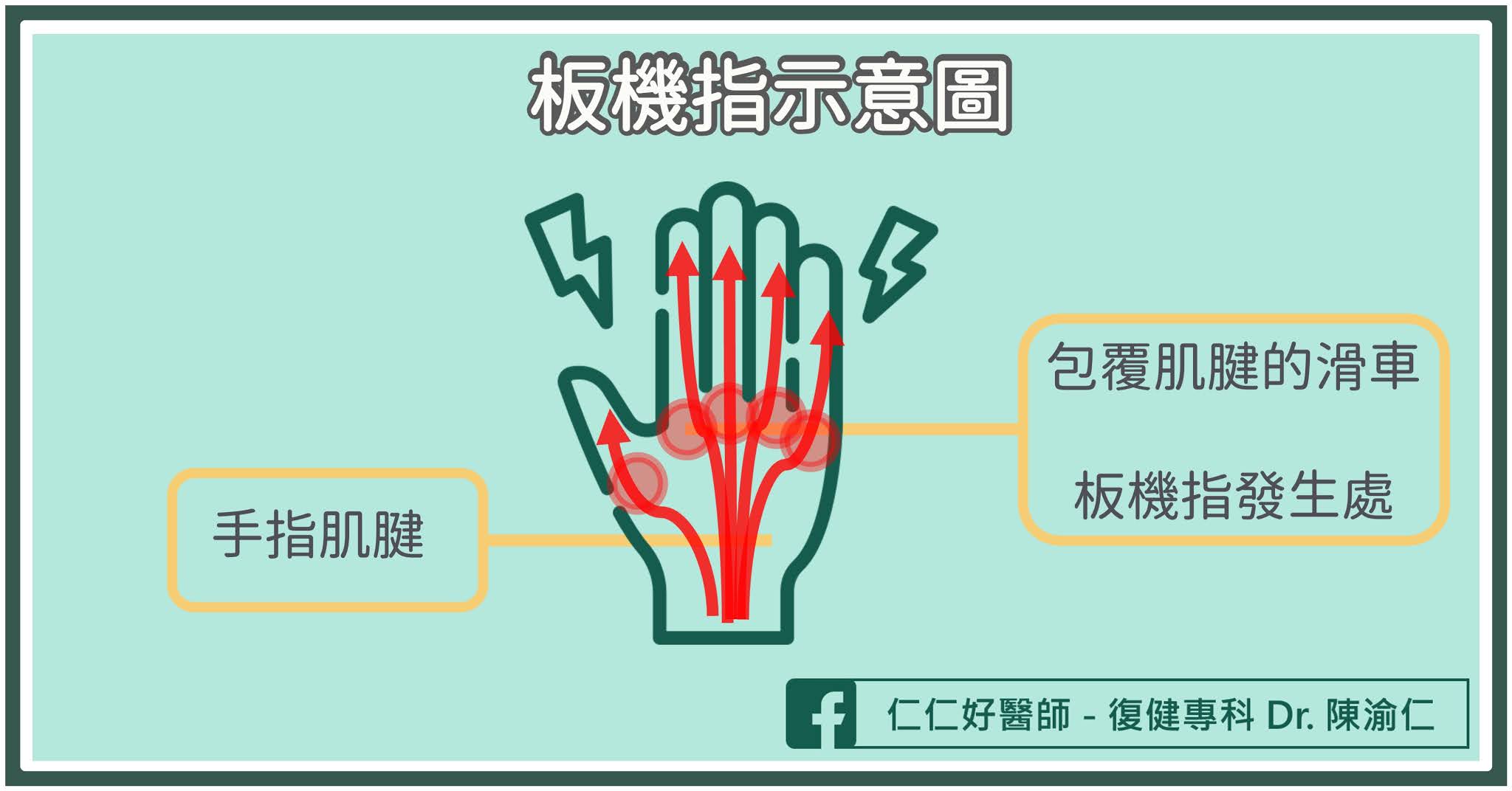

什麼是「板機指」?

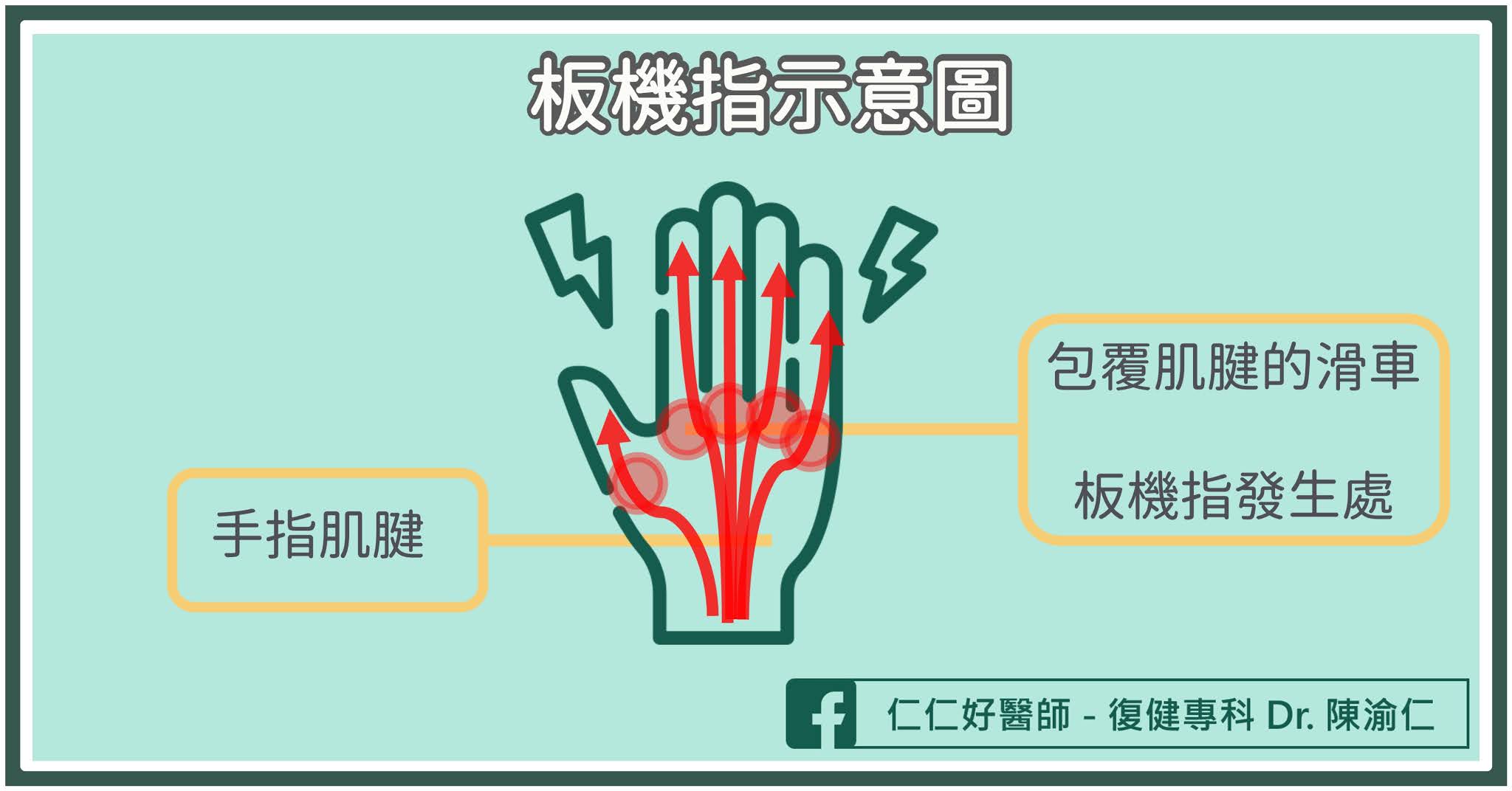

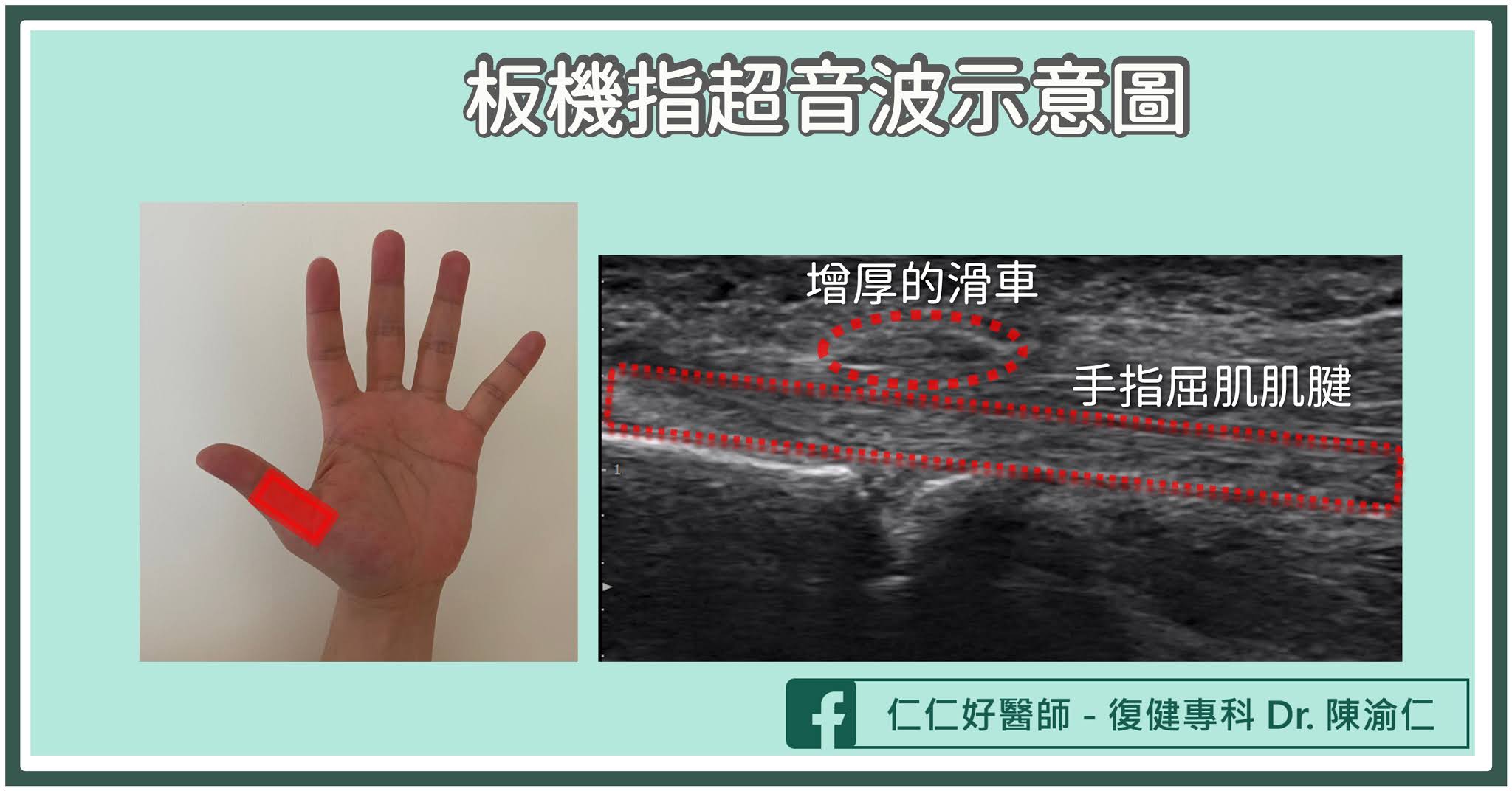

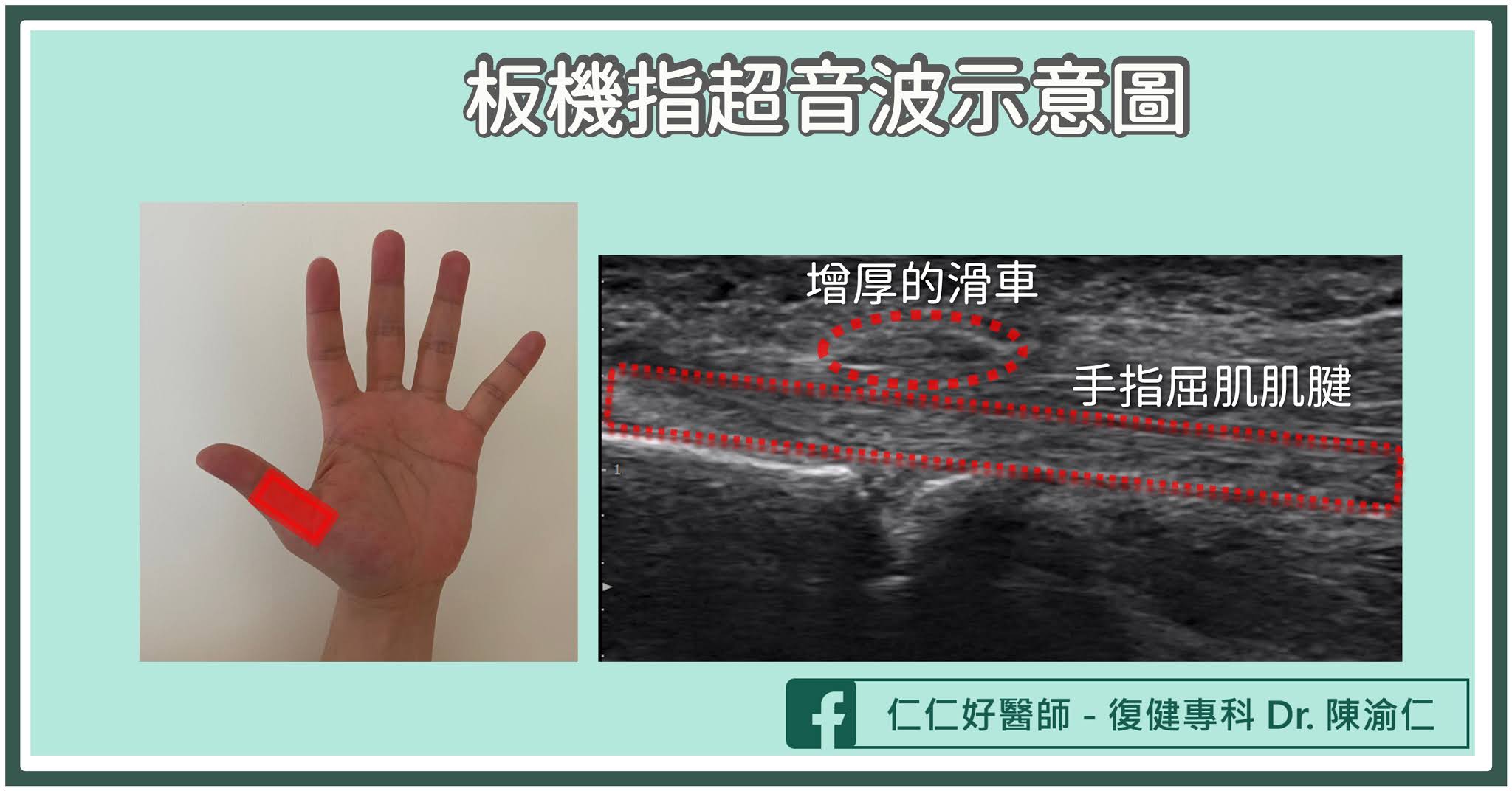

板機指的正式名稱是手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎 (stenosing flexor tenosynovitis)。手指的彎曲伸展要靠貼在骨頭上的肌腱滑動,手指根部靠手掌處有一圈叫做滑車的構造包覆著肌腱(註:滑車是一圈包覆肌腱的軟組織,把肌腱固定在他應該有的軌道)。當手指活動過度,使肌腱跟滑車長期過度摩擦,會造成滑車發炎腫脹,而原本滑車跟肌腱之間可以順暢滑動的空間就變狹窄,因此肌腱滑動時就會被卡住,甚至造成疼痛。

因為板機指的症狀是手指彎曲時會在一個角度卡住,就像扣板機一樣,因而得名板機指。除了手指卡住,板機指的病人可能在手指根部靠掌心處的關節腫脹隆起,壓了會痛,通常早上起床症狀最明顯,白天好些,因而忽略它,但時不時板機指會早上讓你痛醒,提醒你新的一天的來到。

為什麼會有板機指?

據統計,每100個人就有2個人有板機指,而糖尿病患得到板機指的機率比一般人更高。

板機指好發於從事手指反覆彎曲伸直出力的工作的人,也常見於新手媽媽及中年女性。五隻手指都有可能有板機指,其中以拇指、中指、無名指最常發生。

然而很多得到板機指的人是沒有原因、突然發生的:沒有長期手指反覆彎曲,更沒有受過傷。我看過不少人是莫名其妙就得到板機指,而且治療好了還會在其他手指復發,所以請不要懷疑,如果你擔心自己有板機指,做看看下一段的快速檢查,可能是板機指的話建議儘速到復健科門診評估治療。

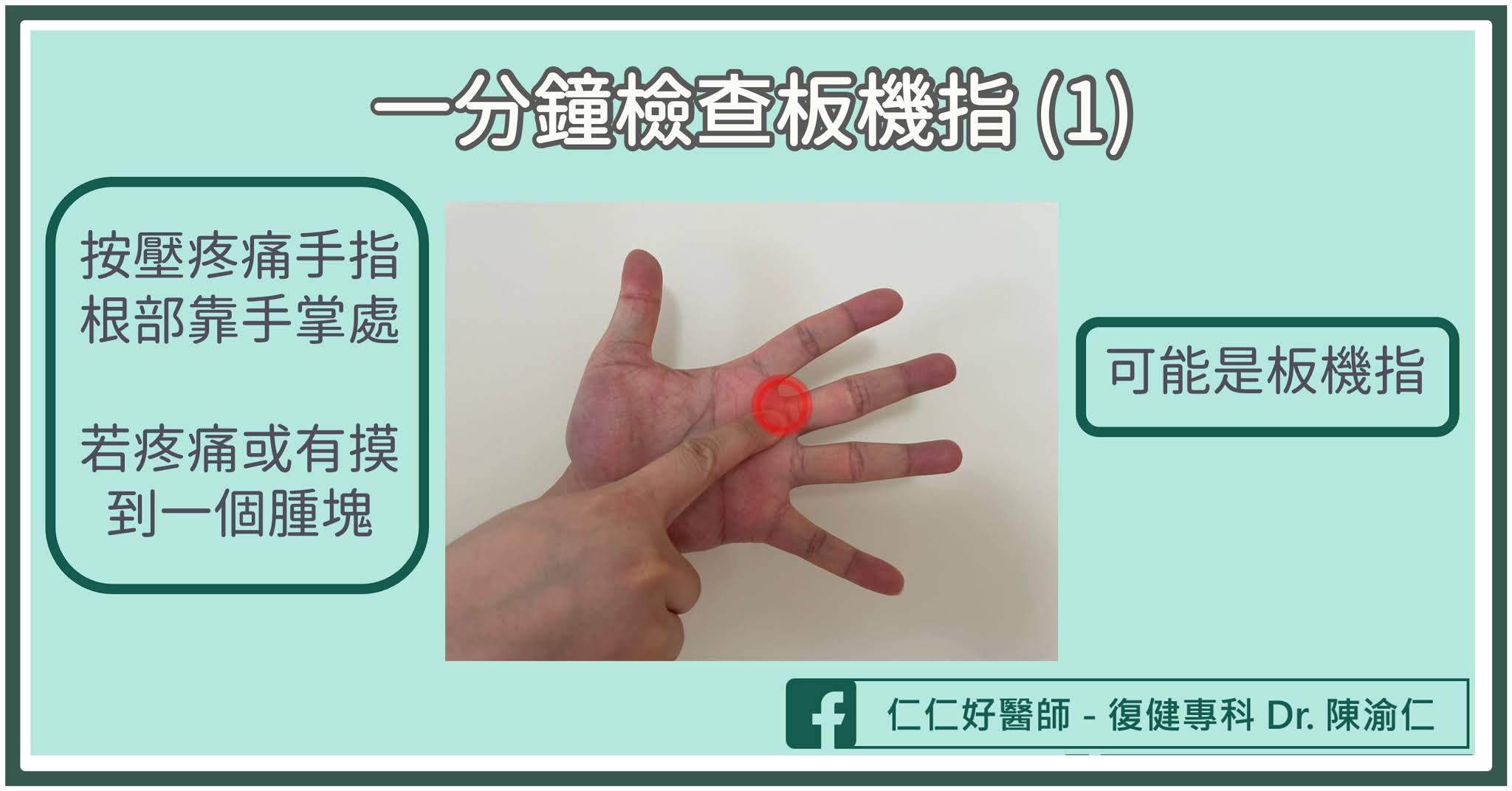

一分鐘判斷是不是板機指

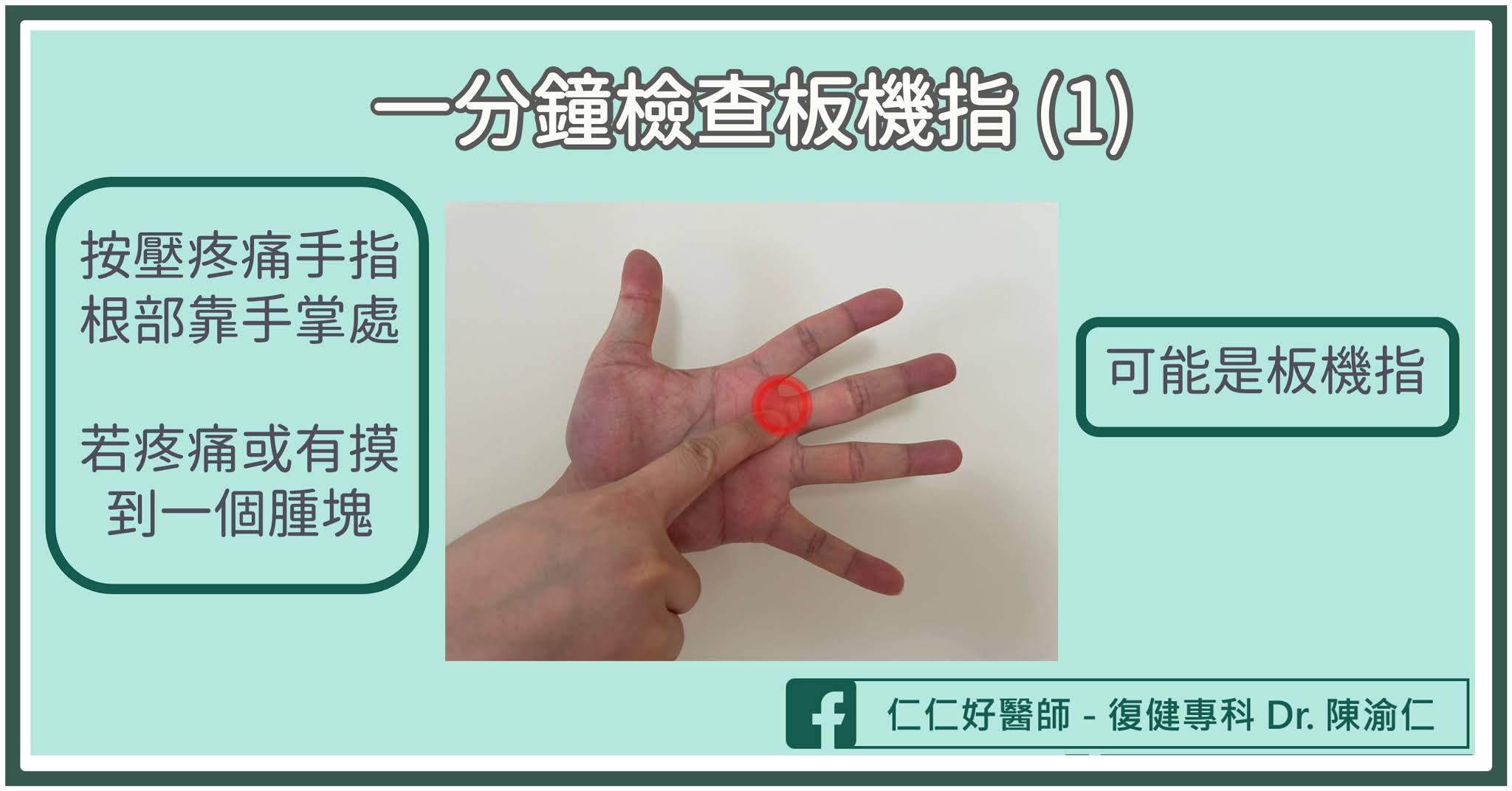

壓疼痛手指根部靠手掌處,若疼痛或有摸到一個腫塊,就可能是板機指

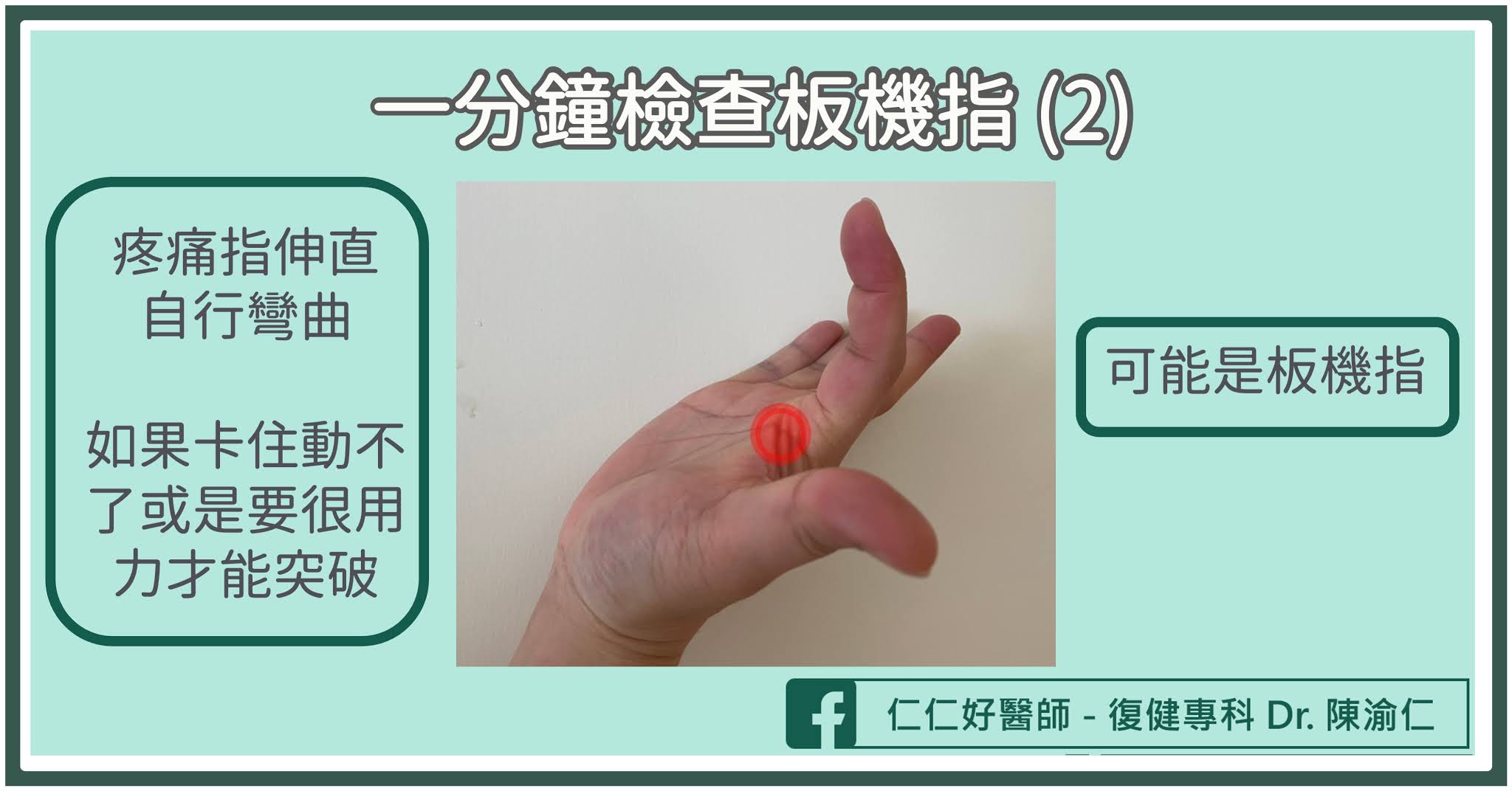

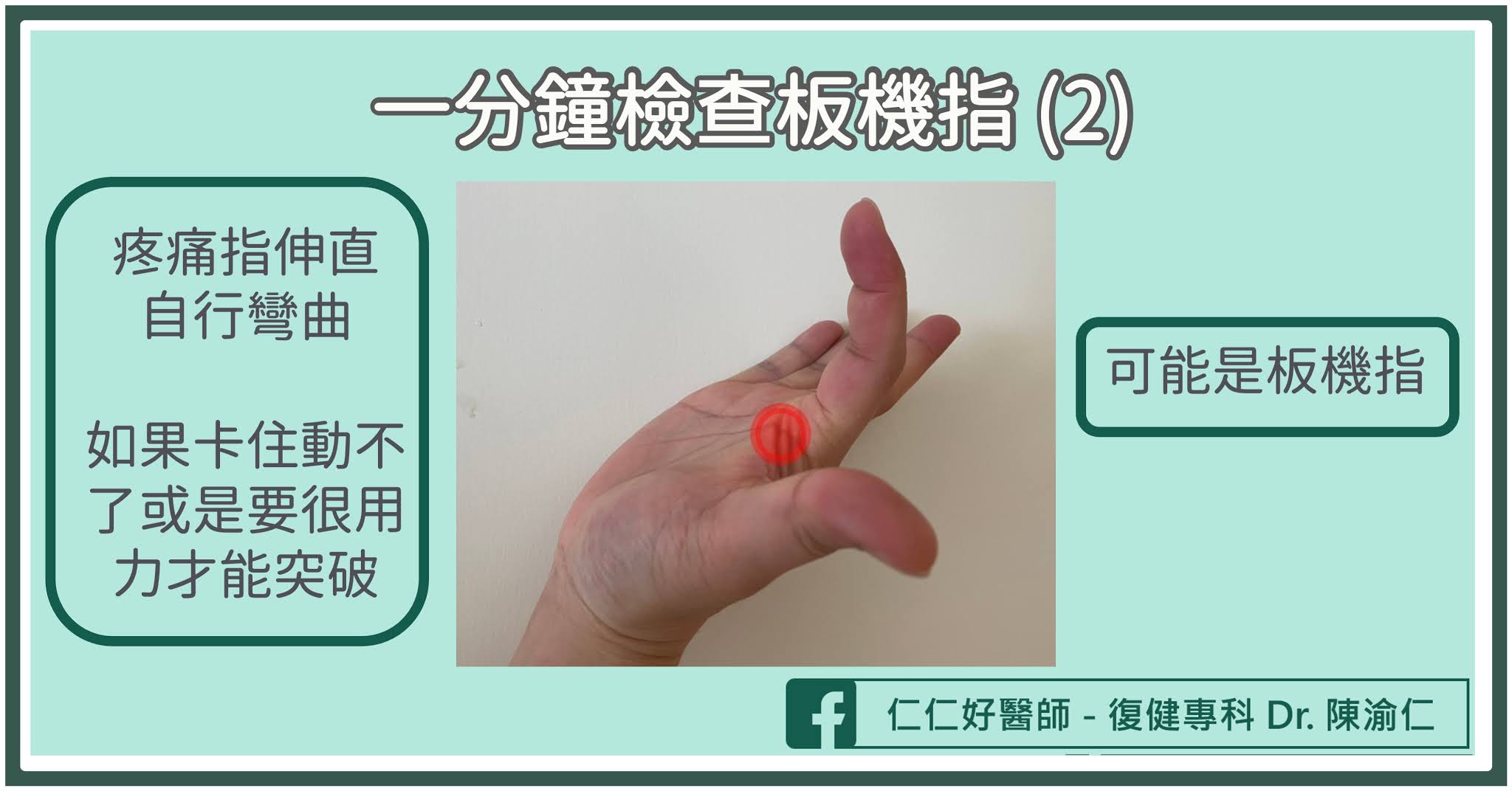

疼痛指伸直,自行彎曲,如果卡住動不了或是要很用力才能突破,就可能是板機指

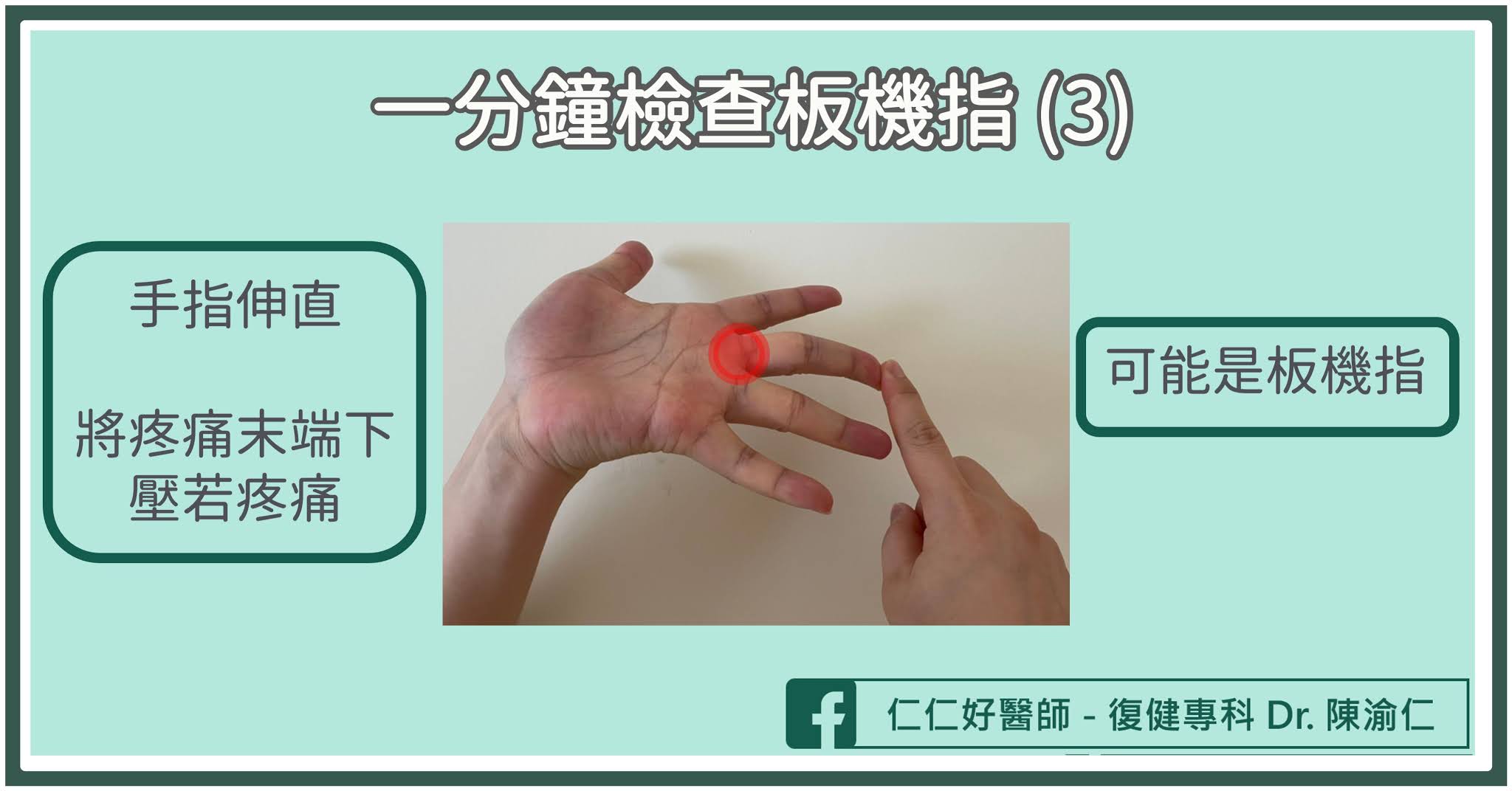

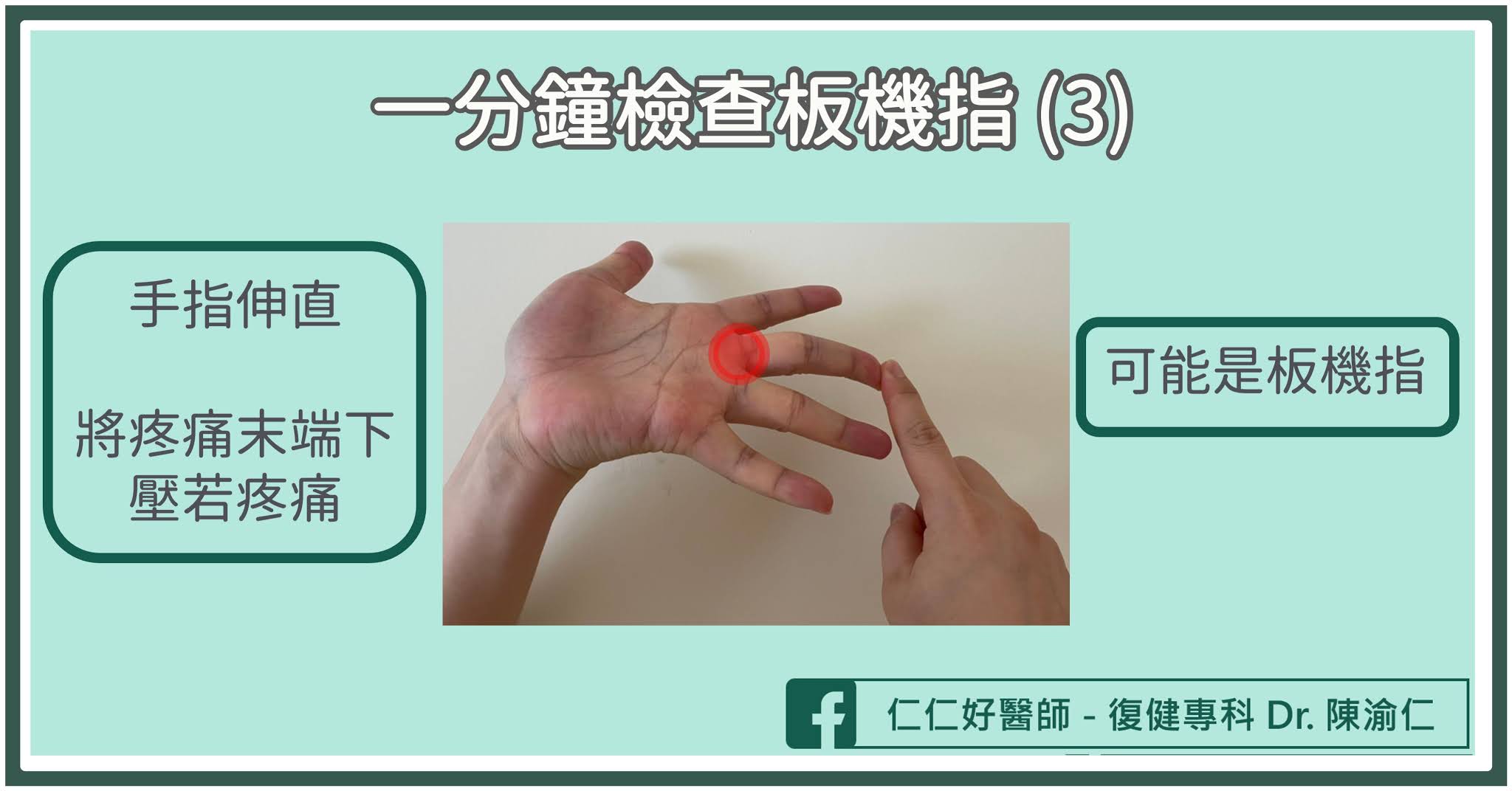

手指伸直,另一手將疼痛末端下壓,若疼痛就可能是板機指

得了板機指怎麼辦?

板機指不一定每次手指彎曲時都會卡住,但是如果上面的快速測試你都是疑似有板機指,請不要遲疑,讓復健科醫師幫你評估。板機指不是太難處理的疾病,難道你想時不時被板機指痛醒嗎?真的很不舒服,這是我最作為病友的親身體驗。

復健科醫師會用肌肉骨骼超音波檢查板機指的肌腱與滑車,並且在手指彎曲伸直活動狀態下以超音波評估卡的程度(示範影片如下),同時可以評估是否有肌腱鈣化或是肌腱腱鞘發炎。X光檢查基本上是不需要的。

板機指的治療方法

板機指的疼痛很惱人而且影響生活,為了不被疼痛干擾、提升生活品質,還是建議尋求專業醫療協助;以下是板機指的各種治療方法:

- 急性期:疼痛難耐,可以在手指根部靠手掌的關節冰敷。一次15-20分鐘,一天3-4次。

- 非類固醇消炎止痛藥:可消炎止痛,但勿使用超過2-4週。

- 動作調整:最重要的一環,避免手指重複彎曲伸直出力,否則邊治療邊受傷,很難完全痊癒。

- 輔具:將掌指關節固定在稍微彎曲的姿勢,限制手指過度彎曲。工作時使用、夜晚使用或整天使用都可以,建議使用時間3-6週,否則可能使關節僵硬。

- 物理儀器復健治療:治療用超音波、低能量雷射、熱電療等儀器有止痛或加速組織修復的效果。

- 超音波導引注射:

- 保守治療4-6週症狀未緩解或是疼痛難耐,會建議超音波導引注射治療。

- 復健科醫師會在超音波下找到增厚的滑車,以及動態測試時卡住的地方,接著以超音波導引將針放置到增厚的滑車處注射類固醇,並且以針切開增厚的部分,減少壓迫。

- 若是沒有疾病的一般人,類固醇的注射原則上一年不超過四次,不必特別擔心副作用。

- 因為有用針去切割增厚的組織,治療後局部會疼痛數日。

- 因為有局部注射類固醇,可能會有注射處皮膚脫色或皮下脂肪萎縮的狀況。

- 研究統計,板機指經過超音波導引注射治療一年後,大約有一半的人完全沒有復發。

- 手術:若經過兩次超音波導引注射還是有症狀,會建議接受手術,將發炎增厚的滑車切開。

仁仁好關鍵

- 板機指的原因是手指長期的彎曲伸展,使靠在骨頭上的肌腱跟包覆肌腱的滑車長期過度摩擦,造成滑車發炎腫脹,而原本滑車跟肌腱之間可以順暢滑動的空間就變狹窄,因此肌腱滑動時就會被卡住,甚至造成疼痛。

- 板機指的症狀主要是手指彎曲時會在一個角度卡住,就像扣板機一樣,此外可能在手指根部靠掌心處的關節腫脹隆起,壓了會痛,通常早上起床症狀最明顯,白天好些。

- 若保守治療效果不佳,超音波導引注射治療可以用針切開增厚壓迫肌腱的滑車,並且將藥物注射到增厚發炎的區域。

參考資料

- Vance, M. C., Tucker, J. J., & Harness, N. G. (2012). The Association of Hemoglobin A1c With the Prevalence of Stenosing Flexor Tenosynovitis. The Journal of Hand Surgery, 37(9), 1765–1769.

- Rozental, T. D., Zurakowski, D., & Blazar, P. E. (2008). Trigger Finger: Prognostic Indicators of Recurrence Following Corticosteroid Injection. The Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume, 90(8), 1665–1672.

歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡

drpainlesstw@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。陳渝仁醫師保留著作權 © Yu-Jen Chen all rights reserved

Scroll to top

官方網站設計

, 設計品牌

, 台北品牌設計

, 台南品牌設計

, 品牌設計

, LOGO設計

, 台北LOGO設計

, 台南LOGO設計

, 名片設計

, 台北名片設計

, 台南名片設計

, CIS企業識別設計

, 設計LOGO

, 台北設計LOGO

, 台南設計LOGO

, 視覺設計

, 網頁設計

, 台北網頁設計

, 台中網頁設計

, 台南網頁設計

, 高雄網頁設計

, 網站設計

, 台北網站設計

, 台中網站設計

, 台南網站設計

, 高雄網站設計

, 官網設計

, 台北官網設計

, 台中官網設計

, 台南官網設計

, 高雄官網設計

, 公司官網設計

, 形象官網設計

, 產品官網設計

, 響應式網頁設計

, 響應式網站設計

, 公司網頁設計

, 教會網站設計設計

, 婚攝

, 婚禮攝影

, 婚紗攝影

, 婚攝推薦

, 美式婚禮攝影

, 美式婚紗攝影

, 孕婦寫真

, 親子寫真

, 家庭寫真

, 美式風格婚紗攝影

, 美式風格婚禮攝影

, 台北美式婚禮攝影推薦

, 網站設計

, 網頁設計

, 響應式網頁設計

, SEO最佳化

, SEO搜尋引擎最佳化

, 血壓量測

, 腕式血壓計

, 全自動手臂式血壓計

, 心房顫動偵測

, 體溫計

, 耳溫槍

, 額溫槍

, 熱敷墊

, 電毯

, 中風

, 高血壓

, 血壓計

, 血壓計推薦

, 血壓計品牌

, 歐姆龍

, 百靈

, 台北親子寫真

, 台南親子寫真

, 台中親子寫真

, 高雄親子寫真

, 台北兒童寫真

, 台南兒童寫真

, 台中兒童寫真

, 高雄兒童寫真

, 台北親子寫真推薦

, 台南親子寫真推薦

, 台中親子寫真推薦

, 高雄親子寫真推薦

, 台南家庭寫真

, 台中家庭寫真

, 高雄家庭寫真

, 台南全家福

, 台中全家福

, 高雄全家福

, 婚攝

, 台南婚攝

, 婚禮攝影

, 自助婚紗

, 台南婚禮攝影

, 台南婚禮攝影推薦

, 新秘

, 新娘秘書

, 新娘造型

, 高雄新秘推薦

, 台北新秘推薦

, 新秘Yuki

, 白色夢幻新秘Yuki

, 新娘秘書Yuki

, 新娘助理

, 高雄新秘

, 台北新秘

, 婚禮婚紗造型

, 新娘妝髮造型

, 新秘彩妝造型

, 自助婚紗造型

, 台北新娘秘書推薦

, 高雄新娘秘書推薦

, 花草風造型

, 自然風格造型

, 室內香氛

, 居家香氛

, 房間香氛

, 空間香氛

, 香氛蠟燭

, 香氛精油

, 居家香精

, 精油香氛

, 居家香氛擴香

, 香氛蠟燭推薦

, 房間香氛推薦

, 香氛品牌推薦

, 嚴選香氛

, 香氛推薦

, 精油推薦

, 高雄葬儀社

, 高雄生命禮儀

, 高雄殯葬服務

, 屏東葬儀社

, 屏東生命禮儀

, 屏東殯葬服務

, 寵物氧氣機

, PetO2 寵物氧氣機

, 寵物製氧機

, 寵物專用氧氣機

, 狗用氧氣機

, 貓用氧氣機

, 犬貓氧氣機

, 婚禮顧問

, 婚顧

, 婚禮企劃

, 婚禮主持

, 雙語婚禮主持

, 英文婚禮主持

, Wedding mc

, Wedding Planner

, Bilingual Wedding

, Wedding mc in Taiwan

, Wedding mc in Taipei

, Wedding Planner in Taiwan

, Wedding Planner in Taipei

, Bilingual Wedding mc in Taiwan

, Bilingual Wedding mc in Taipei

, 婚禮顧問推薦

, 婚禮企劃推薦

, 木地板

, 窗簾

, 壁紙

, IoT資安

, 303645

, RED Cybersecurity

, 18031

, an ninh mạng

, 婚禮企劃

, 婚禮規劃

, 婚禮主持

, 抓周企劃

, 慶生派對企劃

, 尾牙春酒企劃

, 文定儀式規劃

, 迎娶儀式規劃

, 結婚儀式規劃

, 台北婚禮顧問

, 新北婚禮顧問

, 高雄牙醫

, 高雄根管治療

, 高雄根尖手術

, 高雄牙醫師

, 寵物保健

, 寵物關節

, 貓咪保健

, 狗狗保健

, 寵物腸胃

, 寵物皮膚保健

, 美白膠囊

, 白蕃茄

, 冰晶蕃茄

, 白蕃茄膠囊

, 美白食品

, 美白錠

, 團體服

, 禮儀公司

error: Content is protected !!